Это вечный, философский вопрос урбанизма. Президенты, мэры, строительные компании, девелоперы, национальные герои (Таманян), главные архитекторы (от Н.Буниатова до Н.Саркисяна), просто архитекторы… или сами жители, из «малых» вкладов которых и слагаются городская жизнь и среда?

Саския Сассен пишет о «разных способах, которыми город "разговаривает с собой", реализуя принципы открытого урбанизма [урбанизма, открытого для различных источников или субъектов воздействия – А.И.]: город как сделанный, в том числе, в результате суммирования множества маленьких интервенций и изменений "снизу". Каждое из этих многочисленных мелких вмешательств может выглядеть совсем незначительным, но вместе они добавляют смысл в понятие незавершенности города и показывают, что именно эта незавершенность позволяет городам жить долго, тем самым превосходя влияние других, более могущественных существ»[41].

Понятно, что нынче бал правят Большие и Сильные Существа. Они и создали СП (под флагом реализации Большой Идеи другого Героя – Таманяна). Малым и слабым в сегодняшнем городе почти нет места – он строится сверху вниз. Так было и в 30-е – 50-е. Но тогда все смягчалось «ручной» проработкой проектов и рукодельным их воплощением (детали). Сегодня же вместо этого – «пластиковые» здания, проектируемые методом copy/past + размер (больше площадей – больше дохода).

А существует еще и давление внеархитектурных факторов: «…великие нарративы телевидения или рекламы затаптывают или еще больше атомизируют маленькие нарративы улиц и кварталов»[42].

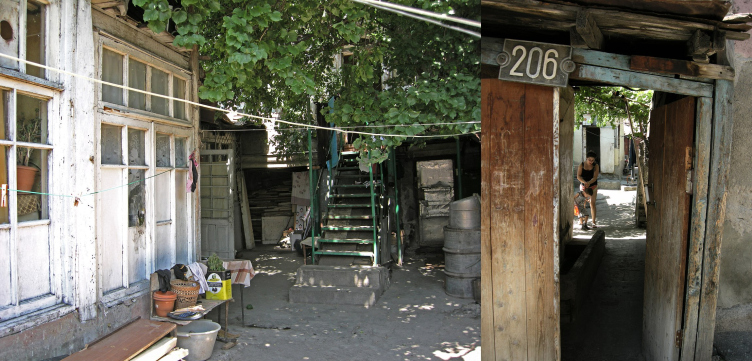

Но должен ли этот сегодняшний расклад сил переноситься на отношение к прошлому города? Подминать, сметать все, созданное субъектами малыми? Не полезнее ли признать за этими малыми существами-субъектами – хотя бы в прошлом – право на свои (а в итоге-то городские) ценности, а за созданным таким образом городом – его остатками – ценность, сравнимую с ценностями Большого (Героя/Идеи/Города-утопии)? Это ценность обжитой, но уходящей повседневности… Но не ушедшей: существуют же еще уютные малые дворики в самом центре, в Конде, во многих других местах. С деревянным галерейками. Виноградными перголами. Домашней мебелью, вынесенной вовне… Ведь эти т.н. «клоповники» обладают очень важными городскими качествами, которых нет и скорее всего никогда не будет у монологичных продуктов «Большого», таких как СП. Теплотой. Естественностью. Многопоколенной обжитостью. Патиной. Рукотворностью. Душой. Именно там, как пишет все тот же де Серто, вместилище и хранилище духов города:

«Если великие древние боги мертвы, то "меньшие" – божки лесов и жилищ – пережили все потрясения истории; они по-прежнему кишат рядом с нами, они преобразуют наши улицы в леса, а наши дома в заколдованные замки; они простираются и за догматически установленные границы воображаемого "национального наследия"; они владеют местом, даже если мы считаем, что заперли их, забили досками, опечатали и положили под стекло в богадельнях для народных искусств и традиций»[43].

Будки – одно из немногих армянских слов, которые я пока запомнил – тоже проявление этой стихийной деятельности малых субъектов по обустройству городской среды – «низовому» градоустройству. Жаль, что сегодня – почти единственно для них возможное.

Перетаманян? Недотаманян?

Когда роль архитектора в городе становится слишком заметной, это опасно. Даже «искусственный» Петербург создавался многими, разными зодчими с самого начала… Но только они играли там служебную роль – исполнителей заказов. А Таманян в Ереване – как Ереван в Армении: есть ощущение перебора…

Правда, потом понимаешь, что это скорее навязанное ощущение – роль этого зодчего всячески подчеркивается в любых статьях о городе, но в самом городе его построек не так много, а план смог прижиться, улечься на местности, не рвет глаза…

Сопоставление дореволюционного, таманяновского и современного планов города показывает: Таманян сохранил все направления основных улиц, добавив лишь несколько радикальных инноваций: площадь, Народный дом (будущую Оперу) с прилегающим сквером, Северный и Главный проспекты, кольцевой бульвар.

Он дал современному Еревану, может быть, главное – изобрел новый образ центра. Сразу же, и успел (вместе с учениками) воплотить его в форму, в пространство, в мощные здания-символы. В новом городе, как мы знаем, это сделать непросто. Если только понимать Ереван как новый город…

И поэтому Таманян, безусловно, является Гением места – genius loci Еревана. Но душа города связана вовсе не только с ним. Более того, как ни парадоксально, он оказался одним из ее «расшатывателей». Хранитель и разрушитель – в одном?

Ведь Таманян заложил и другой вектор: безжалостного уничтожения старой материальной субстанции города. При всей планировочной деликатности почти вся застройка на плане 1924 г. – новая, регулярная, квартальная (исключения – несколько церквей и мечетей).

Сегодня видно, что Таманян, изобретая новый Ереван, по отношению к старому действовал в рамках стратегии «уничтожения места», предполагающей, как считают Н. и Д. Замятины, «отмену всех его традиционных признаков и примет, стереотипов и знаков. Взамен появляется новое место – метаместо Гения, который своим творчеством старые местные образы переплавляет в своей образной "печи"»[44].

Ереван не был родным городом Таманяна, с ним не были связаны важнейшие, формирующие человека воспоминания его детства и юности. Он вообще не бывал здесь до лета 1919 г. Важно, по-видимому, и то, что вырос архитектор именно в новом городе: Екатеринодару (нынешний Краснодар) к моменту рождения в нем будущего зодчего было-то всего 85 лет. Не отсюда ли, отчасти, отношение к «доставшейся» ему среде Еревана как к чему-то чужому, примитивному, неценному, даже враждебному? «Таманян не скрывал намерения разрушить старый персидско-тюркско-царскорусский город и построить современную армянскую столицу. … Градостроительной идеей Таманяна и была задача выразить единение всего армянства, всех армянских земель!»[45]

Как большинство архитекторов, получивших доступ к большому градостроительству, он поддался соблазну авторства города, стремясь к «превращению города из факта в идею»[46]. Опираясь на слишком просто и избирательно понятую историю:

«Если поинтересоваться, были ли случаи, чтобы допускалось, ломая старое, изменить форму города, ответ готов. По этому вопросу есть богатая литература. В Европе нет города, который не подвергался бы такой ломке. <…> Сто лет тому назад Париж основательно изменился, четвертая часть города была снесена и застроена совершенно по-новому: новые бульвары, широкие улицы, площади и т.д. Для этого Франции пришлось взять большой заем, 1 миллиард 200 миллионов франков. То же самое можно сказать о Берлине, Лондоне, Вене, Риме и других больших городах. Сносились до основания самые ценные кварталы, даже 6-8-этажные дома. Город Ульм был снесен на 80%; и застроен. Подойдем ближе. Теперь перед аналогичными работами стоит Москва…

Следовательно, надо воспользоваться историческими уроками, опытом Европы и России и приступить к работе»[47].

И работа пошла и идет до сих пор – уже и до построек учеников Таманяна добрались. И до его собственных проектов – как в случаях СП и барабана Дома Правительства.

Так что не только продолжающийся снос старого Еревана, но и искажения его собственных идей, к сожалению, вполне вписались в традицию, заложенную самим великим зодчим.

Можно помечтать, каким мог бы быть «идеальный» Ереван, в точности построенный «по Таманяну». Может быть, даже городом, по качеству и цельности среды сравнимым с историческим центром Петербурга. Не получилось… Сожаление об «истинно таманяновском», 5-этажном целостном Ереване – один из грустных мотивов этого города. Но это сожаление о нереализованной идее. Боль от уничтожаемой реальности «черных домов» и тенистых зеленых двориков – острее.

Излишняя героизация Таманяна, представление его чуть ли не мифическим прародителем города («Таманян – главный герой нации в ХХ веке. План Еревана и народ Еревана (интеллект Еревана) – главные достижения армянства в ХХ веке»[48]) загоняет город в культурную ловушку: ведь если Таманян – отец города, то до него здесь ничего и не могло быть.

Историческая память города: высокое – низкое – срединное

Есть Высокая История (город «на 29 лет старше Рима»; древняя «собственная» Церковь, Язык/Алфавит/Рукописи/Матенадаран, Страна От Моря До Моря, Геноцид…) Есть «низкая» – верблюды на пыльном базаре, «клоповники-крысятники» – «позор Еревана»… И есть, наверное, зависимость нации от этой «Высокой Истории» и гордость именно ею? И только ею?

Так в сознании ереванских интеллигентов нация делится на «настоящих» и «ненастоящих» ее представителей (последние некультурны, не знают родной истории, непривычны к городской жизни и т.д.). Но армяне-то и те, и другие… И вот «настоящих», интеллигентных армян заменяют «новые», понаехавшие, «рабисы». А традиция поляризации – живет… СП – для новых, богатых, актуальных, трендовых, модных… Конд – для аутсайдеров, бедноты, «прокаженных», как представился мне тамошний продавец груш? А ведь там когда-то жили богатые купцы, знатные горожане – мелики[49]…

Где сегодня «среднее», «срединное» в Ереване?

«Доступ к субъектной экономической активности получают лишь способные дать взятку, то есть богатые. Такое положение дел усиливает социальную поляризацию, не давая никаких шансов для зарождения среднего слоя. Классы воспроизводят себя»[50].

СП, сделанный для богатых, усилил средовую поляризацию. Здесь можно соприкоснуться с VIP-миром, и, наверное, за это любят его тусящие там подростки. Но можно ли войти в этот мир через СП? Ведет ли он куда-нибудь не в пространственном – в социальном смысле?

Ну да, Ереван не Рим, в нем вовсе не так очевидны, мощны и равноправны различные исторические пласты; но и – столь же объективно – не Нью-Йорк, который, по мнению де Серто, тоже «не Рим: он так и не овладел искусством стареть, играя своими эпохами. Его настоящее ежечасно творит себя заново, отбрасывая достижения прошлого и бросая вызов будущему»[51].

Древне-новый Ереван где-то посередине между этими двумя великими городами – не так историчен, как Рим, не так остросовременен, как Нью-Йорк. И, возможно, его путь – в культивировании его срединности. Иными словами, тех самых целостности, уюта, аутентичности повседневной среды, того, что тепло называют здесь «малым центром». А глубина истории и смелость модерна могут лишь оттенять это средовое ядро города.

Конд: «очаг сопротивления»

Ну а вторым поводом статьи стало это загадочное место, игнорируемое большинством интеллигентных ереванцев[52]. Встречаемое поначалу в немногих блогах туристов, в редких фотографиях в интернете. Но, живя в городе, ты постепенно понимаешь, что уже не можешь обойтись без его посещения. И тебя туда тянет. Все сильнее. Северный проспект привел в Конд. Надо лишь найти лестницу или крутой переулок, взбегающий вверх от улиц Сарьяна, Лео, Пароняна. Взойти. И оказаться в другом мире.

Здесь можно часами бродить, наслаждаясь паттерном «естественной» планировки. Кривые улицы, витые переулки, щели проходов, упирающиеся в уютные дворики, тупики, щербатые лестницы. Лабиринт. Сравним с бакинским Ичери Шехер, с лиссабонской Альфамой. И ощущение – из-за почти 100-процентой подлинности среды – больше похоже как раз на лиссабонское.

Здания бедны, многие скроены из подручных, самых дешевых материалов (как рассказал мне архитектор Т. Погосян, по когда-то установленному порядку прописки нужно было показать, что у тебя есть дом, в котором ты живешь. Вот многие дома Конда и слеплены за одну ночь. Так и стоят).

Но зато это – полностью самоорганизованная среда. Человечная. Рукодельная. Постоянно дарящая ощущение контакта, плотных соседских (часто родственных) связей, которые существуют там между обитателями. И даже случайного тебя из этого контактного поля не «выжимает», оно скорей приглашает – зайти, посмотреть, поговорить. (Так чаще всего происходит и в других анклавах среды старого Еревана). Так говорил с одной из квартирных хозяек во дворе старой персидской мечети. Она знает ее историю, идущую с 1740 г., и участвует в современной жизни: строит отдельный санблок для маленьких внуков, которые скоро вернутся из кризисной Белоруссии.

Используя образ Мицоса Александропулоса, можно сказать, что жители Конда за много веков «как бы создали "хачкар", ухитрившись заселить небольшое пространство кучей удивительных вещей и событий…»[53].

Мишель де Серто говорил о таких явлениях, как Конд, как об «очажках сопротивления» упрямого прошлого: «Они торчат посреди модернистского, массивного, гомогенного города, как кончики языка, который показывает вам неизвестное, а возможно, и неосознанное. Они удивляют»[54].

Ну а многие жители Конда, с кем мне удалось поговорить, хотят в нем жить:

– Кто-то (называют конкретно, кто) здесь уже все купил, вот ждем, что снесут нас и квартиры дадут.

– Но тут же лучше, чем в квартире, разве не так?

– О, да! Разрешили бы – мы бы сами тут все сделали, привели бы в порядок…

Не знаю, о Конде ли писал Андрей Битов в «Уроках Армении»:

«Вот уж – "здесь жили люди"! <…> Жили, любили, рожали, болели, умирали, рождались, росли, старели... Кто-то штукатурил стену, кто-то выносил треногий лишний в домике стол, кто-то посадил цветочки, кто-то разрушил сарай и расчистил площадку, а кто-то построил рядом курятник. Двор рос, как дерево – отмирали старые ветви, вырастали новые тупички, – а у дерева не бывает несовершенного расположения ветвей, хотя где гуще, где реже, где криво, а где обломано, но – дерево! В кроне чирикают дети, подпирают ствол влюбленные, и бабка черная, согнувшись, возится у корней – растопляет печку, поднимет щепочку и уронит. Перспектива поколений, каждый двор как генеалогическое дерево...», –

но образ Конда и подобных ему мест-хачкаров передан здесь очень точно.

Документальный фильм Арутюна Хачатряна «Конд» (1987) был во многом построен на контрасте восприятия этого района изнутри и с балконов нависшей над ним высотной интуристовской гостиницы. Сегодня модернистский «Двин», некогда Большой и Сильный, безжизнен и, возможно, будет снесен, а Конд стоит и живет… Что устойчивей?

Конд / СП (личные ощущения и критерии PPS)

Дух уходящий – дух новый?

Протогород – футурополис?

Ну а если не противопоставлять: эти среды могли бы пониматься как равноправные, сосуществующие слои среды одного и того же города. Но только если признать право Конда быть и остаться Кондом.

То «армянское» (Конд ведь считался армянской частью города в начале XX в., когда армян в Ереване было примерно столько же, сколько «адербейжанских татар»), чего армяне стыдятся? Но почему этого надо стыдиться? Это ведь и есть настоящая сохранившаяся городская жизнь, которую уже мало где в мире найдешь?

Не смогли «овнутрить» эту среду, включить ее в общепринятый, легитимный образ города («таманяновский» Ереван эксклюзивен, как любая моноконцепция), в собственную идентичность, в миф города… Не читали Джейн Джекобс, полвека назад описавшую позитивный опыт возрождения подобных «трущоб» и их роль в крупных американских городах…[55]

Многие действующие в Ереване архитекторы способствуют уничтожению этого реликта «ереванского духа» (постоянные – с 60-х – разговоры о скором сносе Конда или о создании там некоего «тематического парка» для туристов). Никто не говорит о реинтеграции Конда в Ереван, о ревитализацииэтой среды… Родное, но стыдное? Или уже чужое?

Но какова ценность среды Конда с точки зрения объективных критериев? И может ли на СП сложиться действительно общественное пространство? Базирующаяся в Нью-Йорке группа урбанистов Project for Public Space (www.pps.org) сформулировала правила создания общественного пространства – place-making – через достижение синергетического эффекта множества значимых компонентов, собираемых «снизу вверх»[56].

| По мнению PPS, для того, чтобы вырастить Место, нужно: | Вот что происходит на СП: | И вот что уже есть и что легко (без сноса) можно сделать в Конде: |

| а) выстраивать и поддерживать местную экономику (малое предпринимательство, поддержка собственности местных обитателей) | Внизу – брендовые бутики с ценами, намного превышающими средние покупательные способности ереванцев (рубашка за 170 тыс. драм при средней зарплате в 120 (июль 2011)); местных обитателей (пока?) почти нет. А появятся – будут ли они гулять по «своему» проспекту? | Малые магазинчики «шаговой доступности», оставшиеся с советских времен. А в последние годы несколько смельчаков построили 3-х, 4-этажные дома с магазинами в первом этаже. Фрукты и овощи продаются с лотков. Обитатели покупают, значит, поддерживают продавцов. |

| б) выявлять и лелеять идентичность сообщества (развитие самоуправления при меньшей нужде в муниципальном контроле и управлении, поддержка в людях чувства принадлежности и добровольного участия в происходящих процессах, целевое экспонирование элементов местной культуры) | У Оперы проспект начинается рестораном Old Erevan. Может быть, это и «элемент местной культуры» в ее туристической интерпретации (скорее, впрочем, это ее симулякр). Но он находится внизу башни, архитектурно эту Оперу как один из самых значимых «элементов местной культуры» задавившей и принизившей. Есть магазин сувениров. Есть два лотка с армянской спортивной атрибутикой. Про сообщество или самоуправление людей, купивших там элитные квартиры, но живущих в разных концах мира, говорить сложно. | Конд изнутри выглядит именно сообществом, соседством, вполне самодостаточным. Основной тезис людей, с кем я говорил: «Хотим остаться, только бы разрешили – сами сделаем все, что нужно для нормальной жизни». Местный человеческий потенциал очевиден. А из «элементов местной культуры» его среда просто соткана, сплошь. |

| в) способствовать частым и значимым контактам людей (сохранение накопленных местом знаний и ценностей, активный обмен информацией, снижение расовых и классовых барьеров) | Гуляющих много, правда только вечером, ранней ночью (днем все залито жгучим солнцем). Так что контактам способствует… Но эти контакты пока не привязаны к месту, транзитны. А уличная толпа довольно однородна, гомогенна – в основном молодежь лет 20-25. | Все друг друга знают. Город в городе. Живут большими, сложносоставными семьями. Место действительно хранит знания, опыт, дух многих поколений. А «барьеров» даже я, очевидный чужак, там не почувствовал. |

| г) привлекать разнообразных посетителей (больший этнический и культурный плюрализм, расширение диапазона использований и активностей, создание новых ниш в сервисе, розничной торговле, клиентуре) | А вот сервисная ниша пока одна – для весьма обеспеченных. Киоск с «фрешем» в южном конце у Абовяна – редкое исключение. «Деньги поют, плюрализма нет» – как назвал я когда-то статью о докризисной Москве, перефразируя Блэра Рубла. Нет ли здесь опасности опустения, случившегося на московском Столешникове переулке после превращения его в гламурную пешеходную зону? Впрочем, благодаря удачному размещению СП всегда будет насыщен транзитными гуляющими (от Оперы к началу ул. Абовяна и Площади). | Сегодня посетителей извне почти нет. Но туристический потенциал высок. При приведении в порядок среды в целом и создании нескольких «пилотных» очагов-аттракторов (микрогостиницы, кафе, ремесленные мастерские и т.д.) каждый приехавший в Ереван турист обязательно придет в Конд. |

| д) усиливать ощущение комфорта (визуальная привлекательность, улучшение качества повседневной среды) | Полное отсутствие зелени в публичном пространстве для Еревана невиданно – безусловный минус. Еще один – середина улицы занята входами в подземные парковки. Абсолютно бессмысленный для посетителей элемент среды – вместо бульвара. Качество уличного дизайна пока уж слишком невысоко. | Здесь есть над чем работать, конечно. Но главное при этом – сохранить то ощущение комфорта психологического, благоприятной для человека, душевной атмосферы, которое здесь возникает… |

| е) повышать доступность (большая степень пешеходности и безопасности для пешеходов, развитый общественный транспорт, уменьшение потребности в автомобилях и стоянках) | Пешеходы-то в безопасности, как, впрочем, повсюду в центре Еревана. А вот с подземными стоянками – возможен просчет. Уже после СП в центре появилось несколько конкурирующих паркингов (в свое время здешний был единственным). | Конд должен поменять имидж – стать привлекательным местом в общегородском масштабе. Необходимо тонкое зонирование – на общедоступные туристические места, полузакрытые жилые анклавы, промежуточные прогулочные пешеходные пространства между. |

Приложив однажды эти критерии к московской Тверской (периода докризисного «бума»), я не увидел там их проявлений[57]. А вот на СП уже работают два-три из критериев PPS. Достаточно ли этого (при подавленной микроистории и отсутствии локальных сообществ) для создания здесь живого городского Места?

Надо честно признать: идея Таманяна о концентрации на СП общегородских культурных учреждений вряд ли была реализуема в 2000-е годы. Но при его строительстве можно было создать полноценный бульвар, с разнообразием функций, с более качественной архитектурой, не допустив излишней высотности или хотя бы «уведя» ее вместе с паркингами на зады новой застройки. Однако и сейчас здесь кое-что можно исправить и улучшить.

А вот при возможной реабилитации Конда подход к формированию среды нужно поменять полностью. Методы создания СП приведут к утрате уникального (для Еревана, Армении, Южного Кавказа) градостроительного образования, урочища, чудом сохранившего в центре города-миллионника подлинность, аутентичность, атмосферу старой самоорганизованной среды[58]. Подлинного города. С натуральной, не музейной жизнью и мощным – благодаря именно ей, а не возможной имитации Place du Tertre – туристическим потенциалом. Но главное – с потенциалом человеческим. Люди, привыкшие к самоорганизации, в принципе готовы к участию в продуманном проекте реабилитации их среды. Думает ли об этом кто-нибудь в Ереване? Мир полон успешными реализациями таких проектов, и ближайший пример – начавшееся возрождение квартала Бетлеми в старом Тбилиси[59].

Использование в Конде градостроительной парадигмы, породившей СП, убьет его. Северный проспект ведет в Конд?

Урбоцид?

Понимаю всю провокативность приложения этого образа[60] к главному армянскому городу. И все-таки: отношение сегодняшних ереванцев (и многих пишущих в СМИ архитекторов, и большинства горожан) к тем слоям (секторам, фрагментам) исторической городской среды Еревана, которые были созданы давно (персидский и русский периоды) или стихийно (Конд) и не входят в набор «брендовых», знаковых, политически важных или коммерчески выгодных мест и объектов, можно, пожалуй, обозначить именно этим словом.

Разве не удивительно: мы сами лишаем себя мест, более всего нам нужных, теснее всего связанных с душой города?

Но допустимость и принятие такого нового, какое по преимуществу строится сегодня в Ереване – разве не тот же урбоцид? Неужто нынешний город никак не связан с тысячелетней архитектурной культурой армянского народа? Кажется, что если и связан, то лишь крупицами, точками в отдельных местах и людях.

Про/израчный СП

Гениальный армянский художник Ерванд Кочар, один из открывателей пространственной живописи, проявлял в своих работах многослойность действительности: жизнь гетерогенна, многостороння и многовременна, слои ее проницаемы, прозрачны, пусть и призрачны, из-под одного другой проступает. Даже физические тела женщин, мужчин, животных сливаются у него через прослаивание, протекание их друг в друга…

Таков и подлинный Ереван. Вглядитесь: под свежей охрой СП видны умбра и сажа стоявших здесь когда-то «черных домов», светоносная неаполитанская желтая зревшего в их двориках винограда, кумач давно истлевших лозунгов на нежном многоцветьи «крашеных львом» туфовых фасадов, акварельная лазурь Конда. Северный проспект ведет в Конд.

Некоторые организационные предложения

1. Еревану пора осознать себя полноценным, сложным, действительно историческим городом; соответственно, нужны стратегия и комплексная программа сохранения (реабилитации) его градостроительного наследия. Историческую городскую среду надо рассматривать системно – в комплексе всех ее слоев, элементов и ценностных составляющих (включая дух места). Отдельные проекты (такие, как «Старый Ереван», различные предложения по «реконструкции» Конда или реализации идей Таманяна) должны исходить из этого видения, вписываться в эту стратегию и ни в коем случае не рассматриваться локально.

2. Необходима системная работа по инвентаризации археологических, архитектурных, исторических памятников и всей рядовой исторической застройки города. Возможной методикой может стать система оценки архитектурной ценности зданий в контексте городской среды InterSAVE, предусматривающая формирование электронной базы данных и выпуск общедоступного муниципального градостроительного атласа[61].

3. Стоит подумать о придании определенным ареалам градостроительного наследия Еревана (Конд) особого охранного статуса, подобного существующему в российском памятникоохранном законодательстве статусу достопримечательного места. При соблюдении закона всеми участниками градостроительной деятельности (что делать, в наших странах приходится оговаривать такое условие) такой статус способен уберечь ценное для города историческое урочище от разрушения и стимулировать горожан, желающих жить и работать на этой территории, к развитию среды через сохранение наследия.

4. Целесообразно сконцентрировать усилия на нескольких ключевых комплексах градостроительного наследия, разработать на конкурсной основе программно-проектные предложения по их сохранению (реабилитации), выбрать – при широком общественном обсуждении – наилучшие варианты этих флагманских (flagship) проектов. Проекты должны предусматривать участие жителей и показать «городу и миру» возможности Еревана по применению современных подходов к сохранению не только наиболее ценных памятников культуры, но и исторической городской среды в целом.

5. Что же касается наших главных «героев», то с СП все более-менее понятно. Что сделано, то сделано. На его градостроительные достоинства еще долго будут «накладываться» недостатки архитектуры и последствия модернистского невнимания к прошлому места. Здесь нужны дополнительные слои: хороший дизайн среды, сохранение местного «очага сопротивления» – дома на углу ул. Теряна, диверсификация сервиса, создание ниш потребления для людей разного достатка и разных культур.

А вот как правильнее поступить со все еще целостным Кондом, исходя из презумпции его безусловного сохранения (надеюсь, мне удалось показать его нужность для Еревана)? Тут думать и думать. Но долго думать нельзя – может стать слишком поздно…

Скорее всего, уместный для Конда (как, впрочем, и для всех подлинных остатков старого Еревана) подход может быть близок тому, о котором писал де Серто еще в 1983 г.: «Новая реновация дистанцируется от образовательных и регулируемых государством концепций, призывающих к защите сокровищ "в интересах общественности". Она более заинтересована в рядовом жилище, чем в исторических памятниках; в поверхностной историчности локальных общин, чем в национальной легитимности; в "коллажах", возникших в результате успешного вторичного использования одних и тех же зданий, чем в остатках четко выделенных, привилегированных культурных эпох… Новая реновация, как и старая, по-прежнему пытается "сохранить" вещи, но теперь в компетенцию реновации входит и состав мусора, который невозможно объяснить в рамках педагогической линейности или вместить в идеологию справочников, – он распространяется по всему городу, как следы пришельцев из других миров»[62]. И тому, к которому призывала Дж. Джекобс: «Чтобы избавиться от трущоб, мы должны рассматривать их жителей как людей, способных сознавать свои интересы и действовать в направлении их реализации, каковыми они несомненно являются. Мы должны распознавать, уважать и использовать как основу те силы возрождения, что существуют в самих трущобах и очевидным образом действуют в реальных городах»[63]. И если А. Битов, заставший в конце 60-х целые улицы подлинного старого Еревана, поражался их странной прелести, словно сам себе не верил: «Никакой исторической и архитектурной ценности ни эта улица, ни эти дворы не имеют. Она будет снесена, и тут встанут новые, удобные во всех отношениях здания, в них поселятся люди, они будут любить, рожать и умирать, страдать и радоваться. Но не знаю, будут ли через сто лет эти стены настолько же прогреты теплом и любовью, жизнью и смертью, чтобы, только свернув за угол и ступив первый шаг, ощутить такое же родство и счастье, как сейчас на этой глиняной невнятной улочке?.. Или все отразится от матовых и блестящих, ровных и плоских плоскостей?..», – то нам-то сегодня, обремененным опытом бесчисленных, безвозвратных средовых утрат, но чудом унаследовавшим сохранившиеся, неснесенные остатки того города, пора их действительные ценности осознать и начать сохранять осознанно.

И прежде всего стоит попробовать перестроить отношение ереванцев к этому месту: оно должно начать восприниматься как одно из главных ценностей Еревана. Природа его ценности отлична от привычных «знаковых» моноценностей этого города. Это ценность устроенной, обжитой повседневной исторической среды, срединности, вернакулярности, «семейности», шрджапата[64], диалога. И если такие «горизонтальные», «низовые» (grass rout) ценности получат достойное материальное воплощение, дополнят вертикаль мемориала Геноцида армян на соседнем холме Цицернакаберд, город от этого только выиграет. Ереванцы, не стесняйтесь «мусора» старого города – в нем истинное жемчужное зерно Еревана, возможно, более дорогое, чем «сусальное золото» и «стразы» СП.

Примечания

[41] Open Source Urbanism. An op-ed from New York by Saskia Sassen // domus, June 29, 2011 // http://www.domusweb.it/en/op-ed/open-source-urbanism/ .

[42] Де Серто М. Призраки в городе. С. 121.

[43] Де Серто М. Призраки в городе. С. 113.

[44] Замятина Н., Замятин Д. Гений места и город: варианты взаимодействия // Вестник Евразии. 2007. № 1 (35). С. 77.

[45] Бальян К. Ереван. Фрагменты. Как это намерение сочеталось у Таманяна с деятельностью по руководству Комитетом по охране исторических памятников Армении?

[46] Де Серто М. По городу пешком // Communitas / Сообщество. 2005.№ 2. С. 82. // http://ecsocman.edu.ru/data/259/440/1218/6-Communitas_2_2005_Certeau.pdf .

[47] Таманян А.О. [Из доклада «О планировке гор. Еревана», 1924] // Мастера советской архитектуры об архитектуре. Т. 1. М.: Искусство, 1975. С. 251.

[48] Бальян К. Ереван. Фрагменты.

[49] Арутюнян В.М., Асратян М.М., Меликян А.А. Указ. соч. С. 22.

[50] Шахназарян Н., Шахназарян Р. «Уважить, умаслить, отблагодарить»: дискурсы об альтернативной экономике, родстве и коррупции в кавказских сообществах // Laboratorium/ 2010. №1. С. 69.

[51] Де Серто М. По городу пешком. С. 80.

[52] Так «ташкентские русские» говорят: «Старый город? Мы туда не ходим. А зачем?» (Космарский А. Москвич в Ташкенте, или Опыт освоения «восточного» города: власть, повседневность, сакральное // Вестник Евразии. 2007. № 1 (35). С. 40).

[53] Александропулос М. Путешествие в Армению. М.: ЮниПресс СК, 2008. С. 29.

[54] Де Серто М. Призраки в городе. С. 109.

[55] См.: Джекобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2011. 460 с. Впервые изданная в 1961 г., эта книга стала гимном самоорганизующемуся, живому городу – и настольным пособием по его сохранению.

[56] По сути, именно по принципам PPS работает упомянутая городская акупунктура в Барселоне.

[57] См.: Иванов А. Тверская улица: всё ещё общественное пространство // Архитектурный вестник. 2007. №5. С. 58–59 // http://archvestnik.ru/ru/magazine/1126 .

[58] Я приведу лишь одну цитату некоего Карена Микаэляна, относящуюся к 2009 г. «В центральной части столицы, в целом уже застроенной и благоустроенной, уцелело еще несколько локальных территорий ветхой застройки, прямо-таки молящих о ликвидации. Прежде всего Конд, о котором говорили несколько советских десятилетий, но тем не менее не торопились тревожить этот муравейник. Задача усугублялась с каждым годом, наконец час пробил. <…> Определился единый застройщик, что очень поможет эффективно реализовать будущий проект. "Сейчас идет интенсивная работа над проектными разработками, – продолжает С.Даниелян [в 2009 г. – главный архитектор Еревана. – А.И.]. – Их проводит французское архитектурное бюро AS. <…> Мне кажется, в итоге мы получим очень живописный и красивый квартал"» (http://analitika.at.ua/news/2009-01-15-5413 ). Увиденные мной картинки этого проекта вызывают оторопь, к сожалению, подтверждающую правомерность названия следующей главки.

[59] См.: http://icomos.org.ge/betlemi/index.htm .

[60] Термин «урбоцид» использовался в отношении Москвы Ю.Г.Вешнинским. См., напр.: Вешнинский Ю.Г. Аксиология культурного пространства-времени (в границах постсоветского культурного пространства) // Мир психологии. Научно-методический журнал. № 4 (44), Октябрь – декабрь, 2005, с. 226-236 // .

[61] См.: http://www.sns.dk/byer-byg/Netpub/INTRSAVE/TEKST/CONTENTS.HTM; Иванов А. Датская методика оценки исторической застройки SAVE: возможности использования в России // Архитектурный вестник. 2000. № 2. С. 10–15. Методика апробирована в РФ с участием автора в 2001-2002 гг. при разработке Международного пилотного проекта «Формирование базы данных по застройке и выпуск муниципального атласа г. Пушкина (бывшее Царское Село)».

[62] Де Серто М. Призраки в городе. С. 111.

[63] Джекобс Дж. Указ. соч. С.283.

[64] Шрджапат (в буквальном переводе с армянского «окружение») – понятие, лежащее в основе социальной жизни армянина. Это широкий круг родственников, друзей, близких и дальних знакомых человека, с которыми он поддерживает или может поддерживать личностные неформальные, доброжелательные и взаимоуважительные отношения (см., напр.: Лурье С., Давтян А. Указ. соч.).

Впервые статья была опубликована с авторскими сокращениями в группе «Город» на www.facebook.com/groups/126698914082522/

Здесь публикуется полностью.