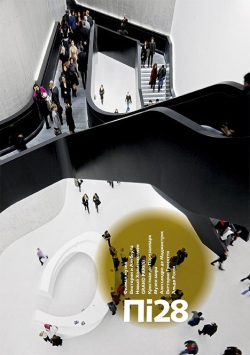

Журналы «ПРОЕКТ INTERNATIONAL» теперь доступны в ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ >>> В этом номере Пi читатель найдет обзор недавно построенных музейных зданий, статью, посвященную новому горнолыжному трамплину, сооруженному по проекту бюро JDS в Осло, и продолжение публикации концепций Большого Парижа

(на этот раз речь пойдет о предложении Кристиана де Портзампарка). Как всегда, между разнородными материалами, попавшими в журнал, под определенным углом зрения можно найти нечто общее. В данном случае, это будет проблема места, фрагмента земной поверхности, организуемого архитектурой. События последних месяцев свидетельствуют, что пересмотр отношений между физическим и информационным пространством вошел в новую фазу. Жители арабских стран не желают больше мириться с авторитарным устройством своих государств и поднимают восстания, координируя свои действия с помощью социальных сетей в интернете. В эти же дни произошло еще одно событие того же рода, менее драматичное, но тоже по-своему эпохальное: стартовал Google Art Project, позволяющий «гулять» по залам крупнейших музеев мира, останавливаясь у привлекших внимание объектов. Отдельные произведения представлены в сверхвысоком разрешении, так что теперь каждый пользователь интернета может рассмотреть «Ночной дозор» Рембрандта или «Французских посланников» Гольбейна в гораздо бо`льших подробностях, чем посетители амстердамского Рейксмузеума или лондонской Национальной галереи. Симптоматично, что на новый сервис Google отозвались все архитектурные блоги. На интуитивном уровне чувствуется, что такой способ доступа что-то меняет в модусе существования не только искусства, но и архитектуры, заставляя еще раз задуматься над вопросом о предназначении зданий и о том, почему они должны быть произведениями архитектуры, а не просто вместилищами пространства.

С момента начала информационной революции прошло еще недостаточно времени, чтобы ее последствия для построенной среды можно было осознать в полной мере, но уже ясно одно: ошибались те, кто предсказывал, что доступность информации в любом месте сделает излишними перемещения людей. Произошло обратное: вездесущность информационных сетей освободила человека от прикрепленности к материальной инфраструктуре и сделало его гораздо более мобильным. Вопрос зачем мы ездим, когда практически любую информацию можно получить не выходя из дома, является оборотной стороной вопроса о том, зачем мы строим.

Пример музеев доказывает, что физическое и виртуальное строительство – являения взаимодополнительные. Музейный бум последних пятнадцати лет выражается как в появлении новых зданий, так и в развитии сайтов музеев, на многих из которых можно достаточно полно ознакомиться с коллекциями. Одна из самых прогрессивных художественных институций, галерея Тейт, превратилась в сеть, включающую четыре «реальных» музея (Тейт-Бритен, Тейт-Модерн, Тейт-Ливерпуль, Тейт-Сент-Ивз) и виртуальный – Тейт-онлайн. И чем больше становится информационных ресурсов, тем больше нарастает поток посетителей, приезжающих, иногда очень издалека, в сами музеи, чтобы своими глазами увидеть хранящиеся в них подлинные артефакты.

Этот видимый парадокс станет понятнее, если мы вспомним о том, что виртуальное пространство – вовсе не новое явление. Представление об иной реальности, существующей параллельно с физической, на протяжении большей части человеческой истории находило выражение в религии. И при том, что ни одна конфессия в принципе не отрицает возможности личного, индивидуального контакта любого человека с трансцендентным миром, возможного в любом месте и в любое время, большинство из них уделяло и уделяет большое внимание созданию инфраструктуры, предназначенной для организации таких контактов. При том что суть общения верующего с объектом его поклонения везде одна и та же, интенсивность и «надежность» контакта повышаются в сакральном пространстве храма и, в особенности, в присутствии особых объектов – чудотворных образов и реликвий. И если все храмы одной конфессии мыслятся как тождественные или, во всяком случае, взаимозаменяемые, то подлинные реликвии и чудотворные иконы уникальны и неповторимы. Последнее обстоятельство породило феномен паломничества, являющийся прямым предшественником современного культурного туризма. Переживание непосредственной встречи с подлинным памятником искусства имеет больше общего с ощущением благодати, испытываемым пилигримом перед реликварием с мощами поитаемого святого, чем с восприятием информации, доставленной пусть даже самой совершенной технологией. Информация только разжигает в нас желание посмотреть на подлинную вещь, не зря же самой «посещаемой» картиной в мире является «Джоконда» Леонардо да Винчи, вид которой и так всем прекрасно известен. Каков бы ни был механизм этого эмоционального эффекта, ясно, что он связан с глубинной потребностью, заложенной в самой природе человека.

Расхожий троп «музеи – храмы искусства» оказался верен не в том смысле, что искусство в современном мире заняло место религии, а в том, что музей замещает в среде обитания человека нишу, постепенно оставляемую храмами. Точно так же, как храмы, будучи убыточными сами по себе, музеи являются важнейшим условием благополучия, в том числе и экономического, того места, в котором они находятся. Они играют роль магнита для иноземцев и одной из основ чувства идентичности даже для тех местных жителей, кто ни разу не переступал их порога. И архитектура музея, подобно архитектуре храма, должна выделять его в окружении, сигнализируя о значимости той точки пространства, в которой он находится.

Кристиан де Портзампарк в своем проекте Большого Парижа не предлагает в качестве средства ревитализации депрессивных районов и создания новых центров притяжения строительство новых музеев (французская столица уже ими перенасыщена).

Но он в своем анализе метрополии как явления много говорит о необходимости переосмыслить физическую реальность и заново научиться ею управлять в свете того, что мы живем в гиперпространстве, уже практически в равной мере сочетающем материальную и информационную составляющие. Выход он видит в том, чтобы, с одной стороны, в чем-то уподобить урбанизированное пространство интернету (сменить «древовидную» модель города, развивающегося из единого центра, на «ризомную»), а с другой – создать условия для непосредственного чувственного восприятия пространства. По мнению де Портзампарка, восстановить эмоциональный контакт между человеком и городом, помочь ощутить метрополию как некую территориальную целостность (а не набор дискретных точек, связанных между собой информационными каналами и транспортом) должны некие реперные объекты, высокие постройки, заметные издалека и сами служащие площадками, откуда можно обозревать широкие панорамы. Эти же реперы становятся основой узлов новой «центральности» в периферийных района.

В 28-м Пi представлено два сооружения, идеально выполняющих функцию таких реперов. Одно из них – музей MAS в Антверпене, спроектированный Виллемом Яном Нойтелингсом и Михилем Ридайком как своеобразный городской маяк и одновременно смотровая башня: обвивающая ее по спирали застекленная галерея открыта круглосуточно и по ночам светится, образуя безошибочно узнаваемый ориентир. Второе – трамплин Холменколлен, силуэт которого увенчал самый высокий холм Осло. Джулиану де Смедту удалось превратить спортивный объект (впрочем, соединенный с музеем лыжного спорта) в достопримечательность, на которую тысячи людей приезжают посмотреть даже в дни, когда там нет соревнований. Вознаграждением за 20-минутную поездку на метро или на подъем по серпантину служит зрелище не только действительно впечатляющего трамплина, но и панорамы города и фьорда, открывающейся у его подножия.

В обоих случаях архитектура и место, где она построена, действуют совместно, усиливая друг друга. Размышления том, при каких условиях это может происходить и почему это важно, содержатся в текстах, представленных в разделе «Теория». Это фрагменты двух книг, которые в западном архитектурном дискурсе прочно вошли в число наиболее цитируемых, но до сих не были переведены на русский язык: «Территории архитектуры» Витторио Греготти и «Архитектуры города» Альдо Росси.

Анна Броновицкая

редактор