|

Размещено на портале Архи.ру (www.archi.ru) |

|

| 28.05.2024 | |

|

НИИФИЛ <аретова> |

|

|

Юлия Тарабарина |

|

| Мастерская: | |

| Бюро BERNASKONI | |

|

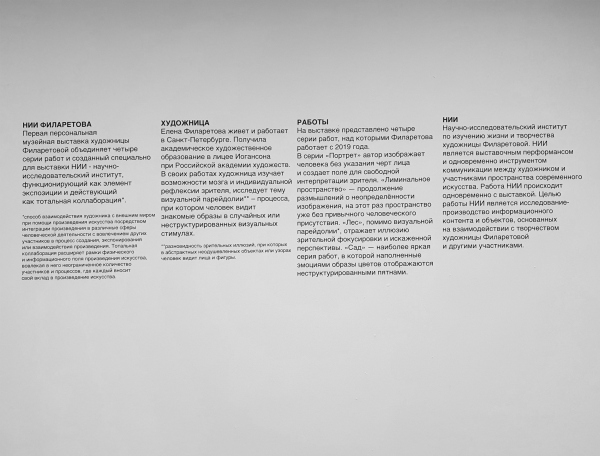

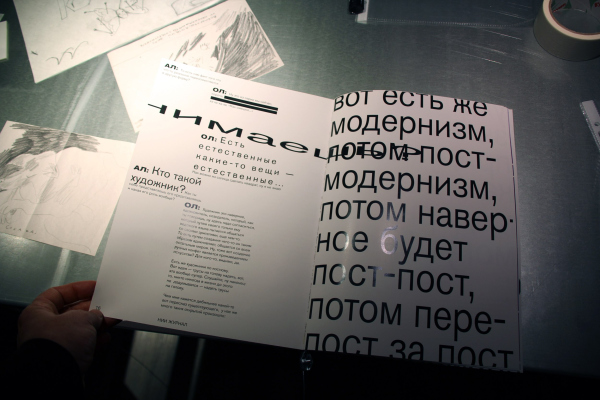

Борис Бернаскони в ММОМА показывает, как устаревшее слово НИИ делает куратора по-настоящему главным на выставке, как подчинить живопись архитектуре и еще рассказывает, что творчество – это только придумывание нового. Разбираемся в масштабе новаций. Борис Бернаскони феерический куратор. Все понимают, что исследование предмета и объекта выставки – долг и приятная обязанность любого куратора, а Бернаскони пошел дальше и устроил целый НИИ.  Выставка «Елена Филеаретова. НИИ Филаретова». ММОМА, 22.05. – 30.06.2024Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру Выставка «Елена Филеаретова. НИИ Филаретова». ММОМА, 22.05. – 30.06.2024Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.руВыставка «Елена Филеаретова. НИИ Филаретова». ММОМА, 22.05. – 30.06.2024Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.руВ работе участвует и будет продолжать работать довольно много студентов, как прозвучало на открытии, в том числе из Вышки. Кто не увидел тут иронию, тот не прав. Она есть, но и исследование тоже есть. Результаты похожи на то, что показывает на своих выставках школа МАРШ, то есть подход европейский: искусство исследуют и презентуют – тоже искусством. Цветы с картин Лены превращаются в мягкие игрушки в виде морских звезд и размножаются на планшете методом клика, издан журнальчик, и кажется, не один, придуманы очки-шоры. Всего не перечислить, работу будут продолжать прямо на выставке, в новооснованном НИИ. Как тут Стругацких не вспомнить.  Выставка «Елена Филеаретова. НИИ Филаретова». ММОМА, 22.05. – 30.06.2024Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру Выставка «Елена Филеаретова. НИИ Филаретова». ММОМА, 22.05. – 30.06.2024Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру Выставка «Елена Филеаретова. НИИ Филаретова». ММОМА, 22.05. – 30.06.2024Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру Выставка «Елена Филеаретова. НИИ Филаретова». ММОМА, 22.05. – 30.06.2024Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру Выставка «Елена Филеаретова. НИИ Филаретова». ММОМА, 22.05. – 30.06.2024Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру Выставка «Елена Филеаретова. НИИ Филаретова». ММОМА, 22.05. – 30.06.2024Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру Выставка «Елена Филеаретова. НИИ Филаретова». ММОМА, 22.05. – 30.06.2024Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.руГде-то рядом с исследованием должна быть новация, и она тоже есть, и тоже в довольно конвенциональном формате. На открытии Борис Бернаскони произнес, гордо, в своем духе: «...художник это тот, кто придумывает то, чего не было раньше. То, что придумано и повторено, не является художественным творчеством». Прямо вот так. А затем показал на металлические столы в залах первого этажа – на колесиках и с рамой по продольной оси, к которой крепятся лампочки освещения, круглая и плоская. Показал и прокомментировал, как будто немного смущаясь: не нашлось на рынке подходящих столов со светом, вот я и спроектировал специально для выставки.  Выставка «Елена Филеаретова. НИИ Филаретова». ММОМА, 22.05. – 30.06.2024Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру Выставка «Елена Филеаретова. НИИ Филаретова». ММОМА, 22.05. – 30.06.2024Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.руДа. Хорошие столики. Собственно объект исследования: Елена Филаретова, молодая, высокая и красивая девушка с образованием из лицея Иогансона при РАХ и с, по ее собственному признанию, плохим зрением.  Выставка «Елена Филеаретова. НИИ Филаретова». ММОМА, 22.05. – 30.06.2024Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру Выставка «Елена Филеаретова. НИИ Филаретова». ММОМА, 22.05. – 30.06.2024Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.руВыставка в ММОМА на Гоголевском бульваре – первая персоналка Филаретовой, и на ней представлены работы с 2019 года. Их четыре вида: на первом этаже портреты, но не буквальные, а такие, как будто каждое лицо окутано то ли тканью, то ли дымкой. Но, по словам самой художницы, узнаваемо. Как человек тоже с плохим зрением, могу подтвердить – вот это проявление персональных черт из дымки, это нередкое явление. Интересно, что с одной и той же дымке одни узнаются сразу, а других вообще почти не узнать.  Выставка «Елена Филеаретова. НИИ Филаретова». ММОМА, 22.05. – 30.06.2024Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру Выставка «Елена Филеаретова. НИИ Филаретова». ММОМА, 22.05. – 30.06.2024Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.руСловом, портреты – это начальный этап работы Елены Филаретовой по изучению людей. Далее, как рассказал на показе Борис Бернаскони, Владимир Дубосарский как-то говорил художнице: Лена, рисуй большие работы. И на втором этаже мы видим – вероятно – процесс развития отклика на этот призыв. Картины растут от первого зала ко второму и немного теряют в площади в последнем. Где Лена обещает творить на протяжении всей выставки. Первый верхний зал содержит очень маленькие работы, серо-сиреневые, и называется Лиминальное пространство – термин вошел в моду как раз в 2019 году, как, : "интернет-эстетика, запечатлевающая места, которые кажутся переходными, жуткими и зачастую сюрреалистичными". Вообще, лиминальный, – это переходный и пограничный, например, инициация. Поэтому страшно, поэтому зал про преодоление страха и там темновато. Впрочем не то чтобы очень страшно. Следующий зал про лес, там все картины зеленые, а последний про сад, там розовые, яркие. Так что развитие происходит не только по размеру, но и поцвету, от монохромных портретов к ярким «садовым» цветам. Есть и еще одно направление развития: картины, которые на первом этаже еще обладают какой-то самостоятельностью, наверху окончательно становятся «не развеской, а частью архитектуры», то есть погружаются в подчиненное положение, в ограждение пространства. Могли бы быть обоями, но по какому-то недоразумению сохраняют станковость, будучи размещены на подрамниках. Выставка «Елена Филеаретова. НИИ Филаретова». ММОМА, 22.05. – 30.06.2024Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.руВ этом смысле интересно, как эволюционируют торцевые части подрамников. В первом этаже еще встречаются картины в рамах, хотя преобладают без рам – тут думаешь, что, вероятно, Бернаскони велел рамы ободрать – но (!) торцы не закрашены, иногда мы видим на них скобы степлера, то есть они выглядят технически. На втором этаже все торцы закрашены, следы кисти на них продолжают мазки на плоскости, которую раньше было принято считать плоскостью картины. Иными словами, они сделаны специально, чтобы быть частью развески, адаптированы под залы выставки, и, следовательно, предметом экспонирования становятся не картины, а сам зал, который мы входим, чтобы попытаться представить, что, если все вокруг зеленое, то, может быть, мы в лесу. Так у меня тоже плохое зрение, то у меня получилось почти сразу. Впрочем, из-за того, что картины все же на отдельных подрамниках, можно также представить себе, что погружение в идею леса происходит одномоментно с деконструкцией леса. Что дает довольно любопытный эффект. Но самый любопытный эффект заключен не одновременном конструировании декорации и ее деконструкции, – а в подчинении живописи куратору, который в данном случае выступает и как автор пространства, и в ее последующем препарировании посредством НИИ. Называется – тотальная коллаборация. Выставка «Елена Филеаретова. НИИ Филаретова». ММОМА, 22.05. – 30.06.2024Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.руВот это, я понимаю, новация – и лежит она, скорее, в плоскости социологии искусства, поскольку роль куратора многократно усиливается и педалируется. Тут не так давно Евгений Асс упрекнул меня в том, что его роль в «заметке про Константинова» сильно преувеличена. Так вот, в случае с Борисом Бернаскони преувеличить невозможно, тут кажется, что само это преувеличение /читай гордыня/ становится предметом художественного творчества. Вот это, я понимаю, новация. Это вам не столики какие-нибудь. Выставка «Елена Филеаретова. НИИ Филаретова». ММОМА, 22.05. – 30.06.2024Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру |

|