Премирование на конкурсе проектов Дворца Советов неоклассики И.В.Жолтовского и ар-деко Б.М.Иофана выявило стилевую двойственность архитектуры 1930-х, «освоение классического наследия» шло параллельно с активным обращением к зарубежному опыту[3]. Интерес советских архитекторов и заказчиков к развитию мировой архитектурной моды (и, в первую очередь, к ар-деко США) в 1932 году был подтвержден на конкурсе Дворца Советов премированием проекта Г.Гамильтона, выполненного в ребристом стиле. В 1933 году таким (то есть близком к работам Х.Пельцига, Э.Сааринена) начинают проектировать Дворец Советов, с 1934 года в Минске возводится театр по проекту И.Г.Лангбарда. В центре Москвы новый стиль будет реализован А.Я.Лангманом в архитектуре самых ответственных зданий – дома Совета Труда и Обороны (напоминающего здание почты в Чикаго, 1932) и корпуса НКВД (1934).

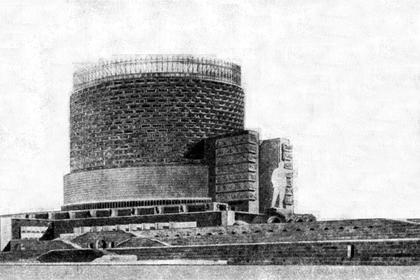

Ар-деко не был монолитным стилем, во многих странах в 1920-1930-е годы наблюдалось веерообразное развитие течений на компромиссе историзма и авангарда. И.А.Голосов выбирает для Дворца Советов образ римского мавзолея Цецилии Метеллы, однако после конкурса он избегает исторических прообразов и создает некий новый стиль – декоративный и монументальный. Лишенные связи с историческими образцами, работы руководимой И.А.Голосовым Четвертой мастерской Моссовета, выделялись в стилевой картине 1930-х и наравне с работами Б.М.Иофана и Д.Ф.Фридмана составили основу советской версии ар-деко.

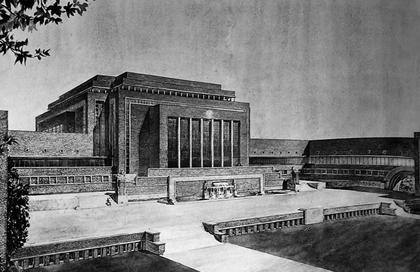

Изменение архитектурной формы, определенное по итогам конкурса на Дворец Советов как «освоение классического наследия», до середины 1930-х шло в русле относительно свободного поиска новой декоративности. Так, значительную стилевую трансформацию на рубеже 1920-1930-х годов претерпел мотив прямоугольной рамы (достаточно сравнить рамы театра в Ростове-на-Дону с проектом Дворца Советов В.А.Щуко)[4]. Используемый теперь как плоский портал, этот прием комбинировался с иными элементами фасадного декора – кессонами (например, кинотеатр «Родина» В.П.Калмыкова, 1937), упрощенным ордером (при чем Дом культуры издательства «Правда» в Москве, арх. Н.М.Молоков, 1937, вторит почте в Палермо, арх. А.Маццони, 1928) и ребрами ар-деко (например, работы Д.Н.Чечулина, А.Н.Душкина)[5]. Прием прямоугольной рамы, предлагавшийся в пяти проектах своей мастерской, Голосов сможет осуществить этот мотив лишь в здании Академии коммунального хозяйства[6]. Впрочем, сформированный под влиянием общехудожественного поворота к геометризации, он встречался и в практике европейских мастеров[7]. Образ грандиозного входного портика вокзала в Милане (арх. У.Стаккини, 1912-1931), состоящего из спаренных колонн и вытянутых прямоугольных рам, попадет в три работы Голосова 1930-х годов[8]. [илл. 1, 2] Превращение классической арки в прямоугольную раму в СССР было очевидным воплощением новой, пролетарской эстетики (символом которой стал ансамбль Госпрома в Харькове). Однако использование этого приема за рубежом (до и помимо развития советской архитектуры, как например, в вокзале в Милане) свидетельствует об аполитичности стилевых приемов 1920-1930-х годов.

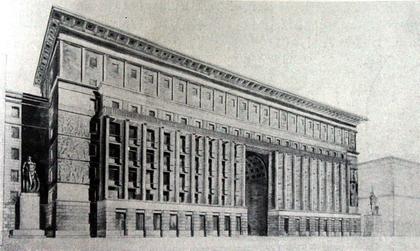

Начиная с конкурса на Дворец Советов, устойчивым мотивом советской архитектуры становится образ полностью кессонированного, рустованного объема (например, Наркомат обороны Л.В.Руднева, 1933), таким Голосов мыслит свой Дворец Советов, жилой дом на Яузском бульваре[9]. [илл. 3] Предельным воплощением этой идеи стало здание Военной Академии им. М.В.Фрунзе, уже далекое от камерного масштаба и композиционного строя ренессансного палаццо Массими[10]. Используя мотив окна-кессона, впервые появившийся в работах О.Перре (а в 1930-е попавший и в проекты Е.А.Левинсона) и Дж.Ваго, Руднев придал ему невероятную монументальность, с отчетливо тоталитарным оттенком[11]. В этом состоит его отличие от шедевра Фомина – проекта НКТП (1934), обращенного к архитектурной утопии Э.Л.Булле и бетонной гигантомании Древнего Рима. Геометризация декора, использование рам и кессонов получили в советской архитектуре наиболее массовое, разнообразное и масштабное воплощение. И именно в перемножении гипертрофированной классической образности и пластических новаций 1910-х годов и состоял тогда один из секретов отечественной архитектуры. Однако Руднев и Голосов, отказавшись от классических реминисценций, предпочитали теперь свободу фасадных композиций.

Стиль Голосова был далек от классической традиции (вдохновлявшей И.В.Жолтовского, И.А.Фомина, Н.А.Троцкого), но еще большая дистанция его стиль отделяла от авангардной эстетики[12]. В 1930-е годы Голосов стал создавать симметричные образы, покрытые классическим рустом, и, как и Ваго, придавать силуэтам зданий мавзолеообразную уступчатость. На смену стеклянной эфемерности 1920-х годов (или даже пространственной раскрепощенности как в постройках В.Н.Симбирцева и И.Г.Лангбарда) пришла лишенная дробности мощь, и окна фасадов лишь подчеркивали буллеанский образ монолита[13]. [илл. 4, 5] Такая монументальность, синкретичность образа была близка ар-деко, как стилю, по мысли В.И. Локтева, визуально исключавшему существование внутреннего пространства[14].

Сущностным отличием стиля Голосова от произведений еще проникнутых духом авангарда стала его декоративность. Работы Голосова 1930-х годов выделялись активным формотворчеством, подвергающим ревизии и рисунок деталей, и силуэт, общие пропорции здания. Используя барельефы, отчетливый атрибут ар-деко (как и в работах Н.В.Владимирова, В.А.Щуко), мастер размещает их по новым фасадным схемам (лишенным неоампирного звучания)[15]. И именно синтез искусств, ставший маркерным признаком мировой архитектуры 1920-1930-х годов, встраивает значительную часть советской (и итальянской) архитектуры межвоенного времени в стилевое поле ар-деко. Созданные вне классической традиции, но полные изысканных деталей, работы Голосова и Левинсона 1930-х годов стали шедеврами советской версии ар-деко.

Поиск новых пластических решений, альтернативных классическому ордеру, в эпоху ар-деко был экспериментом, нередко обращенным к архаическому искусству. Так в работах Голосова и Фридмана на смену классическому карнизу приходит неоегипетский карниз-выкружка (впервые реализованный еще в московском доме А.М.Михайлова, арх. А.Э.Эрихсон, 1903). Голосов строит четыре здания с такой деталью (подобным карнизом завершен и Наркомат обороны Руднева)[16]. [илл. 6] Фридман использует карнизы-выкружки в жилых домах Метростроя (1934), сочетая их с ребристым фасадом. И в этом он стилистически близок к шедевру лондонского ар-деко – зданию Адалаида-хаус (арх. Т.Тайт, 1924). Капитель московской электроподстанции метро (арх. Д.Ф.Фридман, 1935) воспроизводила форму электроизолятора и одновременно напоминала о цветках папируса древнеегипетских храмов[17]. Такова была двойственность новаций ар-деко[18].

Неоархаическая монументальность образа, обильное использование барельефов и неоегипетского карниза-выкружки, а также фантазийный декоративизм, развивающий новации 1910-х – всем этим отличались работы Голосова 1930-х годов. И именно сопоставление с зарубежной архитектурой позволяет оценить геометризм стиля мастера, особенность его пластического эксперимента[19]. Так, проект Дома книги (1934) неожиданно завершился мотивом Галикарнасского мавзолея (и в этом он близок композициям неоклассических высотных зданий США, например, Стандарт-оил-билдинг в Нью-Йорке, 1921 и Метрополитен-тауэр в Чикаго, 1923). [илл. 7, 8] Однако каким образом Голосов трансформировал бы классические формы, какими были бы его фантазийно-геометризованные детали, нам остается только предполагать. Ни Дом книги, ни Дом ТАСС – проекты, великолепно проявившие стиль мастера 1930-х – не были осуществлены.

Знаковые пластические приемы 1930-х годов, альтернативные классическим (кессоны, ордер без баз и капителей), возникают еще до Первой мировой войны, достаточно упомянуть шедевр О.Перре – театр на Елисейских Полях (1913). Преемственность стиля межвоенной эпохи в отношении новаций 1910-х очевидна и на примере особой ортогональности фасадов. Так эстетика ортогональной сетки окон (как и в проекте гостиницы «Москва» О.Стапрана и Л.Савельева, 1931), фактически не была открытием конструктивизма и восходила к архитектуре Чикагской школы. Потенциал к решению задач межвоенного времени ощутим и в московской архитектуре 1900-10-х (особенно в застройке Китай-города, где ортогональность 1910-х непосредственно попадает в стиль Голосова 1930-х, например, в его проекты домов Цудотранса, Теплобетона). [илл. 9] Фасад Делового двора у Варварских ворот (1911) остро сопоставляет классический ордер и прямоугольную сетку окон – учась у И.С.Кузнецова, Голосов мог воспринять эту эстетику из первых рук (даже повторяя композицию арки на углу)[20]. Однако в 1930-е годы портики, барельефные фризы и колоннадные пояса – все это вовлекалось Голосовым в орнаментальное (то есть близкое ар-деко) распределение фасадных элементов и формировало композиционную альтернативу неоклассике[21].

В 1932 году резкая смена пластического языка обратила внимание архитекторов на дореволюционный и зарубежный опыт. Например, каннелированный балкон дома Н.П.Семенова, арх. С.Г.Гингер, 1914, попадает в 1930-е на фасады пяти зданий[22]. [илл. 10] Развивая эстетику О.Перре и Дж.Ваго (в первую очередь, их предложения для здания Лиги Наций в Женеве, 1928), Голосов, безусловно, привносил в нее нечто свое[23]. Особенно талант мастера проявился в рисунке кронштейнов дома на Садовом кольце (1934), капителей малого ордера дома на Яузском бульваре (1934). Созданные в эстетике «заготовки, хранящей в себе деталь», то есть кубистского обобщения формы, они были близки пластике Дворца изящных искусств в Брюсселе (арх. В.Орта, 1922). [илл. 11, 12] Однако первые примеры подобной супрематизации декора возникают еще в архитектуре 1900-10-х. годов (вокзал в Милане, 1912-1931, дом А.Е.Бурцева арх. И.П.Володихин, 1912). [илл. 13, 14] Так в доме Московского купеческого общества ордер с капителью-шайбой увенчан арочной нишей, корпус Строгановского училища (1913) решен А.В.Кузнецовым кессонами и фантазийными геометризованными капителями. В предрекающем ар-деко стиле был выполнен и возводимый под руководством И.И.Рерберга фасад дома Северного страхового общества (1909), в создании которого принимал участие молодой И.А.Голосов. Новаторский ордер здания завершается квадратной нишей со скульптурой.

Первое предчувствие и осмысление открытий кубизма, супрематизма возникало еще до революции (и развития конструктивизма), знаковые сооружения 1920-х не имели таких упрощенных деталей (какие появятся у Голосова в 1930-е годы). В творчестве Ф.Л.Райта тенденции, формировавшие впоследствии авангард и ар-деко, появились в одном произведении, шедевре протоардеко – церкви Юнити темпл (1906) в Чикаго. С этого момента пуристский и декоративный элементы архитектуры стали все сильнее расходиться. Геометризация декора в работах Райта 1900-х (а на рубеже 1910-20-х и в архитектуре амстердамской школы) и сформировала основу стиля ар-деко, фантазийного и/или обращенного к исторической традиции.

Отказавшись от канонических баз и капителей, мастера 1930-х годов обратились к доклассическому, архаическому опыту и новациям Й.Хоффмана, Г.Тессенова, П.Беренса, О.Перре. Однако идея супрематизации и гипертрофии декора не получит в 1930-е массового распространения. Исключением стали детали Голосова, фантазийная пластика его построек уникальна. Зародившись еще в 1910-е годы, стиль ар-деко, обращенный к опыту кубизма и архаики, в 1920-1930-е выступил в качестве декоративной и композиционной альтернативы неоклассике.

Стиль Голосова находился вне рамок «освоения классического наследия», и потому ордер в его проектах мыслился и воспринимался двояко. Он был особым компромиссом традиционных решений и новаций ар-деко (ребер и лопаток 1920-х, ордера протоардеко 1910-х и фантазийно-геометризованных деталей). В Москве он осуществлен в двух постройках мастера – Высшей профсоюзной школе (1938) и Академии коммунального хозяйства (1938). В этой интенсивной, мощной эстетике Голосов и сотрудники его мастерской в середине 1930-х годов выполнили около 20 проектов[24]. Так И.А.Голосов стремился вернуться к предыдущей стадии стилевого развития, работать на основе меры декоративности и аскезы, искомой европейскими мастерами 1910-х годов, и, тем самым, продолжить эксперимент московской дореволюционной архитектуры, начатый поколением Ф.О.Шехтеля, И.И.Рерберга, А.В.Кузнецова. [илл. 15, 16]

[1] См. Азизян И.А. Ар деко: диалог, компромисс, синтез. // Искусство эпохи модернизма. Стиль ар-деко. 1910-1940. М.:Пинакотека. 2009.,

Боков А.В. Про ар-деко. // Проект Россия. – 2001. - №19,

Казусь И.А. Отечественные конкурсы 1920-1930-х годов – индикация стиля. // Архитектура сталинской эпохи: Опыт исторического осмысления. М.: КомКнига, 2010.,

Малинина Т.Г. Формула стиля. Ар Деко: истоки, региональные варианты, особенности эволюции. – М.: Пинакотека, 2005.,

Нащокина М.В., Хайт В.Л. «Ар-деко: генезис и традиция» // Об архитектуре, её истории и проблемах. Сборник научных статей – М.: Едиториал УРСС, 2003..

[2] В США эпоха ар-деко представлена соперничеством нескольких течений, декоративных и аскетичных, ретроспективных и новаторских. Это позволяет понимать термин «ар-деко» расширительно, анализируя на его основе все наследие 1920-1930-х годов, удаленное от идеалов историзма (неоклассики) и авангарда (конструктивизма).

[3]Так строительство Дома Совета Труда и Обороны (1934) будет начато в непосредственной близости от только что возведенного неопалладианского дома на Моховой И.В.Жолтовского (1932-1934).

[4]Начатый С.С.Серафимовым еще в 1926 году ансамбль харьковского Госпрома был совершенно лишен пластики, однако симметрия его объемов (предлагаемая и другими участниами конкурса) уже отчетливо отразила интерес власти к монументализму.

[5]Об этом свидетельствовали Дом культуры Промкооперации (арх. Е.А.Левинсон, 1931-1938), кинотеатр «Гигант» (арх. А.И.Гегелло, 1934), жилой дом специалистов (арх. В.О.Мунц, 1934) и кинотеатр «Москва» (арх. Л.М.Хидекель, 1936) в Ленинграде, универмаг в Нижнем Новгороде (арх. Л.М.Наппельбаум, 1936), институт Маркса – Энгельса – Ленина в Тбилиси (арх. А.В.Щусев, 1938), а также кинотеатр «Родина» (арх. В.П.Калмыков, 1937), Дом культуры издательства «Правда» (арх. Н.М.Молоков, 1937), жилой дом на шоссе Энтузиастов (арх. В.Б.Орлов, 1938), здание Главкомата Сухопутных войск на Фрунзенской набережной (арх. Л.В.Руднев, 1940) и павильон станции метро «Спартаковская» в Москве (ныне «Бауманская», арх. Б.М.Иофан, 1944).

[6]Это проекты павильона станции метро «Красные Ворота», дома РЖСКТ «Пищевая индустрия», гостиницы ОПТЭ в Москве, реконструкции Центрального научного исследовательского института промсооружений, а также конференц-зала Коммунистического университета им. Свердлова.

[7]Лестница Гранд-Пале на выставке в Париже (арх. Ш.Летросне, 1925), здание «Дейли телеграф» в Лондоне (арх. Т.Тайт, 1927) и Медицинский университет Бирмингема (1938), здание парламента в Хельсинки (арх. Ю.С.Сирен, 1926), постройки В.Крайса - Музей изобразительных искусств в Дюссельдорфе (1925) и Музей гигиены в Дрездене (1927), а также предложения Дж.Ваго для Женевы – конкурсный проект здания Лиги Наций (1927), проекты библиотеки и секретариата (1928), здания Ассамблеи (1929). Прием прямоугольной рамы получил распространение и в итальянской архитектуре – это входные портики Центрального вокзала (арх. У.Стакини, 1912-1931) и Дворца юстиции (арх. М.Пьячентини, 1933) в Милане, здание почты в Палермо (арх. А.Маццони, 1928), а также постройки 1920-1930-х годов в Ашано, Бьелле, Латине, Порденоне, Равенне, Форли, Чезенатико и др.

[8]Проекты Академии коммунального хозяйства и гостиницы ОПТЭ в Москве, а также Дома Советов в Новокузнецке.

[9]Вместо окон-кессонов Голосов придумывает окна, наподобие муфты грандиозной рустованной стены.

[10]Образ римского палаццо угадывается и в построенном Голосовым общежитии института им. Свердлова (ныне корпус РГГУ), и в жилых домах осуществляемых Третьей мастерской Моссовета (рук., акад. арх. И.А.Фомин) – это дома на Арбате (1933), на Садовом кольце (1934) и Красносельской (1937).

[11]Впрочем подобные приемы встречались и в творчестве европейских мастеров, это подтверждает, например, Зоологический институт в Нанси (арх. Ж.Андре, 1932). Уточним, что идею размножить окно-кессон и решить им фасад целиком впервые предложил Дж. Ваго в конкурсных проектах на здание «Чикаго Трибюн» (1922) и Лиги Наций (1928).

[12]Достаточно сравнить угловые многоярусные колоннады дома Голосова на Садовом кольце и жилого дома завода им. Лихачёва в Москве (арх. И.Ф.Милинис, 1936).

[13] Это проекты театра в Минске, Дворца культуры в Архангельске, жилого дома Цудотранса в Москве.

[14] См.: Локтев В.И. Стиль-притворщик, стиль-полиглот: опыт теоретического осмысления выразительности Ар Деко. Искусство эпохи модернизма стиль ар деко 1910-1940-е годы. М., Пинакотека, 2009 – С. 37.

[15]Таковы проекты театра МОСПС, Центральной книжной базы КОГИЗ, жилого дома Цудотранса и реконструкции Центрального научного исследовательского института промсооружений.

[16]Это жилые дома на Яузком бульваре (1934) и Садовом кольце (1934), здание Высшей профсоюзной школы (1938) и Академии коммунального хозяйства (1938).

[17]Неоегипетский ордер (как и в интерьере театра в Ростове-на-Дону, 1932) одновременно восходил и к самой архаической традиции, и к ее актуальному переосмыслению (ордеру в интерьере Большого театра в Берлине, арх. Х.Пельциг, 1919, не сохр.).

[18]Например, «корабельные» люкарны гробницы пекаря Еврисака возникают в доме общества «Динамо», дворе Библиотеки им. В.И.Ленина, павильоне станции метро «Чистые пруды» и интерьере станции метро «Электрозаводская».

[19]Геометризация классического декора, отказ от его канонов и поиск новой, фантазийной пластики – таким был путь не только И.А.Голосова, но и итальянских архитекторов 1920-30-х. В Италии неоманьеристская застройка эпохи ар-деко обрела в гробнице Пекаря и порта Пиа национальные истоки супрематизации, в мировом контексте редкая пластика римских памятников продемонстрировала убедительность подобной компромиссной эстетики. В 1920-30-е она позволяла работать на стыке историзма и авангарда, и потому получила столь широкое распространение. Отечественным аналогом этой моды стали неоманьеристские детали в работах И.А.Голосова.

[20]Образ высокой циркульной арки (решающей угол в жилом доме на Яузском бульваре, как и в дореволюционном доме И.С.Кузнецова) использовался Голосовым в 1930-е годы в нескольких проектах. Предлагаемый в Доме ТАСС, доме РЖСКТ Наркомата иностранных дел и внешней торговли и гостинице ОПТЭ в Москве, а также во Дворце культуры в Архангельске и гостинице в Новокузнецке, он был осуществлен в грандиозном жилом квартале Нижнего Новгорода (1936).

[21]Показательным примером этого стал жилой дом Наркомтяжпрома на Садовом кольце (арх. Д.Д.Булгаков, 1935).

[22]В Ленинграде балкон дома Н.П.Семенова используют Е.А.Левинсон (в жилом доме на Карповке, 1931-1934 и Доме культуры Ленсовета, 1931-1938), В.О.Мунц (в жилом доме на ул. Льва Толстого, 1934), А.А.Оль (в жилом доме на ул. Ткачей, 1936), а также Д.Д.Булгаков (в доме на Садовом кольце в Москве, 1935).

[23]Это относится также к проекту Ваго на конкурсе «Чикаго Трибюн» (1922), работам Перре – проектам Дворца Советов в Москве (1932), здания Трокадеро в Париже (1933) и его парижским постройкам рубежа 1920-1930-х годов. В основном влияние Перре сказалось на работах мастерской Голосова.

[24]В середине 1930-х Голосов выполняет целую череду прекрасных, сильных проектов – это проект Дворца Советов (1932), театра МОСПС (1932), театра в Минске (1934), Дома книги (1934), Дома ТАСС (1934), московского Аэропорта (1938). Под руководством Голосова архитекторы Четвертой мастерской Моссовета в те же годы создали проекты - Центральной книжной базы КОГИЗа (арх. П.Антонов, А.Журавлев, М.Хомутов), гостиницы ОПТЭ в Москве (арх. Д.Д.Булгаков), домов РЖСКТ «Пищевая индустрия» и РЖСКТ Наркомата иностранных дел и внешней торговли в Москве (арх. И.Л.Маркузе), жилого дома Цудотранса, Дворца культуры в Архангельске, а также гостиницы и Дома Советов в Сталинске (арх. В.М.Кусаков, А.Т.Капустина), реконструкции Центрального научного исследовательского института промсооружений (арх. Г.К.Яковлев), административного корпуса завода «Радиоприбор» (арх. С.А.Козлов, А.С.Алимов), конференц-зала Коммунистического университета им. Свердлова (арх. К.И.Джус).

Илл 1. У.Стакини, Центральный вокзал в Милане, 1912-30. © П.Захаров

Илл. 2. Проект Академии коммунального хозяйства, И.А.Голосов, 1934. ©

Илл. 3. Проект Дворца Советов, И.А.Голосов, 1932. ©

Илл. 4. Проект здания Ассамблеи Лиги Наций в Женеве, Дж.Ваго, 1929. ©

Илл. 5. Проект театра в Минске, И.А.Голосов, 1934. ©

Илл. 6. Жилой дом на Яузском бульваре в Москве, И.А.Голосов, 1934. © А.Д. Бархин

Илл. 7. Стандарт-оил-билдинг в Нью-Йорке, Т.Хастингс, 1921. © А.Д. Бархин

Илл. 8. Проект Дома книги, И.А.Голосов, 1934. ©

Илл. 9. Проект жилого дома Цудотранса, Четвертая мастерская Моссовета, рук. И.А.Голосов, арх. В.М.Кусаков и А.Т.Капустина. ©

Илл. 10. Доходный дом Н.П.Семенова, арх. С.Г.Гингер, 1914. © А.Д. Бархин

Илл. 11. В.Орта, Дворец изящных искусств в Брюсселе, 1922. © А.Д. Бархин

Илл. 12. И.А.Голосов, жилой дом на Садовом кольце в Москве, 1934. © А.Д. Бархин

Илл. 13. У.Стакини, Центральный вокзал в Милане, 1912-30. © П.Захаров

Илл. 14. И.П.Володихин, дом А.Е.Бурцева в Петербурге, 1912. © А.Д. Бархин

Илл. 15. Жилой дом на Яузском бульваре в Москве, И.А.Голосов, 1934. © А.Д. Бархин

Илл. 16. Строгонавские мастерские, А.В.Кузнецов, 1913. © А.Д. Бархин