Описывая категорию «человеческого измерения» в советской архитектуре тридцатых годов, мы рассмотрим ее последовательно от внешних популистских проявлений к глубинным философским, и от социальных к архитектурным, пластическим.

Эмоциональная и эстетическая доступность

Прежде всего новый, формировавшийся стиль должен был говорить на языке понятном, доступном заказчику (а в его роли выступала одновременно и широкая общественность, обыватели, и вышедшая «из низов» власть). Тенденция «снижения» архитектуры до его вкусов и уровня (в противовес догматическому и рафинированному авангарду) характерна для всей культуры эпохи. Архитектура должна была вбирать и транслировать определенные смыслы. Главным архитектурным качеством тридцатых годов на уровне официальных деклараций стала именно «визуализированная программность». Аркин: «Поскольку наша архитектура должна быть рассчитана на массовое воздействие, причем воздействие не средствами художественного «устрашения» и подавления, а напротив того, - близостью и понятностью архитектурной идеи, - постольку принцип легкой читаемости архитектурного образа приобретает особо важное значение» .

Один из ярчайших примеров такой повестовательности архитектурного образа, помимо проектов Дворца Советов, - проект театра Красной Армии, спроектированный К.Алабяном и В.Симбирцевым в 1934 году, представляемый в прессе на протяжении всего времени строительства (до 1940 года) как несомненная удача и образец для подражания. «Тт. К. Алабян и Симбирцев, положив в основу всего оформления здания вошедшую в быт и сознание миллионов трудящихся СССР и всего мира – красноармейскую звезду и проведя ее как лейтмотив во всем проекте от плана здания до всех деталей, до формы колонны, сумели создать произведение, форма которого будет понятна всем и каждому, кто пройдет мимо этого здания. На этом здании вывески не понадобится. Сама форма его скажет, что это – театр Красной Армии» .

Также тщательно изучались эмоциональные и эстетические инструменты воздействия на «массы».

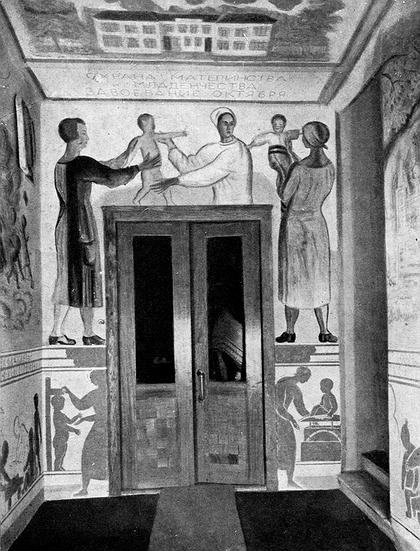

Не брезговали архитекторы и «человечностью» в буквальном смысле – в проектах вновь стали появляться изображения человека, человеческого тела - на фресках, в скульптуре, керамических рельефах и монументальных панно. Образ человека – будь то изображение идеализированного трудящегося, красноармейца или физкультурника – способствовал опознаванию архитектурного сооружения горожанами как «своего», близкого, созданного для них.

«Красота» и массовый запрос («богатство, радость, бодрость»)

Подчеркнутая чувственность и «красота» должны были выступить в качестве доступного языка нового стиля.

А.Луначарский: «Будет ли оформление понижать энергию, производить психостению в мыслях и ощущениях и в каких случаях будет поднимать и настраивать? Поддерживание в человеке определенного психического тонуса – это как раз то, к чему партия все время взывает» . И.Маца: «…чувство красоты… поднимает бодрость, повышает трудоспособность, усиливает и закрепляет нашу связь с окружающим нас обществом и природой, дает, как говорится, «вкус к жизни» .

Эту «радость» пытались передать мажорными цветами, фресками, скульптурой, раскрытыми навстречу зрителю колоннадами, залитыми солнцем террасами и перголами на крышах, многоярусными лестницами, а главное, при помощи классицистических аллюзий, уже заведомо обладающих собственным позитивным ассоциативным полем. Теоретическую базу для этой требуемой специфической «радости» пытались сформулировать в среде партийных архитекторов во время подготовки к съезду в 1936 году. Роль теоретика была предложена А.Г. Мордвинову, который представил доклад об архитектуре жилья. Текст доклада, его лексика и высказанные идеи в полной мере выражают профессиональный уровень этой группы архитекторов. Приведем несколько тезисов из доклада. Итак, архитекторам следует

- бороться со всякого рода монотонностью, со всякого рода приниженностью, подавлением, пессимизмом»,

- «добиться громадной пластичности»

- «разбить плоскостность» прежней архитектуры,

- стремиться к силуэтности

- создавать «впечатление определенной легкости»

Все это, вместе со светлой, яркой окраской «даст определенную радость». Кроме того, «источником радости в архитектуре служит еще и светотень», то есть «самый карниз (…) уже дает радость», не говоря уж о балконах, лоджиях, навесах.

- «Что касается бодрости, то выразителем ее является вертикаль». Поэтому «горизонтальные лежачие окна противоречат выражению бодрости», и наоборот, «окна с выраженной вертикальностью … всегда будут производить впечатление бодрости» .

Специфический архитектурный «новояз» был в первую очередь нацелен на критику конструктивизма. Не отставали в этом и архитекторы «старой школы. Так, И.Фомин писал, что «предельная простота стиля, отсутствие полнозвучных форм, примитивизм и какой-то аскетизм не доходят до масс» .

Большую роль в пропаганде идеи «человечности» советской архитектуры сыграло и активное вовлечение в профессиональную дискуссию самих «потребителей»: опросы, встречи, «наказы» рабочих. В журналах и газетах часто публиковались их рекомендации:

- Токарь И.Ф.Старшинов: «Наши архитекторы, проектируя дома для рабочих, почему-то до сих пор мало заботились о том, чтобы придать им внешнюю красоту и привлекательность. Фасады зданий в большинстве случаев плоские, неоштукатуренные, без украшений». Д.А.Могилевский, бригадир: «Надо разнообразнее строить наши жилища. Колонны, лепные украшения - все это должно быть включено в программу строительства рабочих домов». Хронометражистка, комсомолка А.У.Катина: «… меня обрадовало, что начали художественно строить не только общественные здания, но и жилые дома. Здесь замечателен подъезд с колоннами, фигурами и статуями. Это не красная кирпичная коробка, а действительно радостный дом. Представляю себе, как хорошо в нем жить!» .

Были предприняты многочисленные усилия для привлечения и «масс трудящихся» к обсуждению проектов. Так давний лозунг ВОПРА «от «искусства массам» к «искусству масс» воплощался в жизнь. Самым масштабным предъявлением общественности работы архитектора стали регулярные ноябрьские и майские выставки в витринах улицы Горького в Москве. В крупные города высылались фотоальбомы новых проектов и построек, а накануне съезда в центры республик и регионов были отправлены делегации архитекторов.

Иные подходы к концепции «человечности»

Ной Троцкий и в 1940 году деликатно говорил о специфической группе архитекторов, состоящей из А.В.Щусева, А.Г. Мордвинова, Д.Н. Чечулина и некоторых других архитекторов, «которые стараются быть понятными широким массам, а не поднимать вкус широких масс на высший уровень» .

Корнфельд, намекая на работы мастерской Щусева, в 1934 году говорил: «Симпатии потребителей еще неизвестны, и поэтому желание сразу найти формы, которые доходят непосредственно до потребителя, приводит во многих случаях к нежелательным результатам. Мне кажется, что для многих проектов характерно несколько развязное стремление во что бы то ни стало убедить заказчика роскошью своего предложения» . И подчеркивал, что на самом деле «следует искать богатство в творчестве, в пропорциях и выразительности формы, вытекающих из задания» .

Той же позиции придерживались и лидеры авангарда – братья Веснины и Гинзбург. «Пластически очищая свой язык и стремясь к кристаллизации абстрактного начала в архитектуре, нужно найти чувство меры и ввести целый ряд элементов, которые бы по контрасту усиливали значение абстрактного и приблизили бы эту архитектуру к зрителю» . Этими элементами должна была стать, собственно, оболочка здания, архитектурные детали.

Через деталь можно было решить проблему масштабности, а далее – подойти к «очеловечиванию архитектуры». Коллег поддерживал и С. Лисагор, указывая на приницпиальный недостаток архитектуры предыдущего этапа: «несмотря на все его [конструктивизма – А.С.] заслуги, он не обладал одним решающим архитектурным качеством, тем, что роднит человека с архитектурой, - пластичностью» .

Язык

Неуловимое, эмоциональное понятие красота, к которому часто прибегали вчерашние вопровцы и руководство Моссовета, профессионалы заменяли на более интеллектуальное и рассудочно определимое - гармония. Так, Голосов утверждал, что «должна быть простая, всем понятная гармония. Вместе с тем эта гармония должна быть выражена в единой форме, простой и величественной». Поиски гармоничной, «свободной и прекрасной формы, еще не виданной человечеством» с точки зрения братьев Весниных, Гинзбурга, Голосова, Корнфельда, Колли, Лисагора, Фомина, Троцкого, должны были идти именно на основе эстетики лаконизма, простоты архитектуры авангарда. А смягчить его жесткость и сделать доступным для заказчика должны были уравновешивающие формы и задающие масштаб гармонические законы – природы (в теории конструктивистов и Голосова) и классики (в теории Фомина, Троцкого и других). «Наша эпоха больше, чем какая-либо, будет пользоваться красотой природы и из этого создавать свое всем доступное и понятное искусство» – утверждал Голосов. Академик Фомин, со своей стороны считал, что «Классическая архитектура есть язык, который во все времена культурных периодов человечества был понятен всем народам. Это единственная архитектура, которая завоевала себе интернациональное положение» . В сущности, и тот, и другой подход («органический» и «традиционалистский») в концепциях архитекторов постконструктивизма в основе своей содержал обращение к истокам, к первозданной естественности, понятной всем, независимо от социальных, возрастных и национальных различий.

Итак, «многоликая традиция» была призвана вдохновить зодчих на органичную и живую архитектуру, человечную во всех отношениях – в масштабах, образах, пропорциях, и, главное, простую – то есть «обладающую общедоступностью восприятия интеллектуального и эмоционального образа» .

Антропоморфность

На уровне подсознания, «человечность» стала выражаться в совершенно новом понимании архитектуры как живой, природной субстанции. «Наша советская архитектура стремится стать полнокровной по своему содержанию … глубоко эмоциональной и живой – подобной организму, в котором бьется пульс социалистической современности» .

Во многом это понимание возникло как антитеза архитектурной теории авангарда. Действительно, сущностным отличием архитектурных концепций двадцатых и тридцатых годов является антагонизм между пониманием архитектуры как механизма и организма. Противопоставление механистичности, а от того искусственности авангарда живой архитектуре нового времени стало основной архитектурной идеологемой тридцатых годов.

Теперь «…материя … наделяется своеобразной жизнью, она начинает переживаться как нечто одушевленное….» . Эта специфическая черта нашла свое отражение во всех направлениях архитектурной мысли второй пятилетки: и в отношении к классическому наследию, и в понимании масштаба, пропорций и композиционного устройства сооружения, и в архитектурном образе, и даже в отдельных деталях. Итак, сильнейшее стремление к человечности привело к практически полному отождествлению природного организма и организма архитектурного, что оказалось созвучно идеям Поля Валери, представленным им в эссе «Эвпалинос, или архитектор», и оказавшим значительное влияние на архитектуру и дизайн ар деко.

Так, важнейшей характеристикой в отечественных текстах 1930-х годов становится телесность. Максимально четко это выразил М.Охитович в своем докладе. Архитектура авангарда, которую он определенно называл «аналитизмом», «стремление плоти сводит к стремлениям абстрактного, беспредметного духа. Архитектура социализма поставит материю, плоть, массу, действительность на свое главное место. (…) Надо восстановить … физическую телесность сооружения (…)» . Представление о телесности, таким образом, объединяет такие уже вышеописанные характеристики архитектуры постконструктивизма, как массивность и правдивость, конкретность, и соответственно пластичность, фактурность.

Для новой эпохи конструктивистское здание – это мертвое, обнаженное, расчлененное тело. Таким образом, архитектура авангарда с официальной позиции описывалась часто в терминах анатомического театра: речь шла о «костяках» «скелетах», не обросших «мясом», так и не превратившихся в «полнокровное архитектурное тело» . Неприятие безжизненного авангарда и стремление к «теплой», живой, чувственной и антропоморфной архитектуре находилось на интуитивном, практически неосознанном уровне.

Важнейшим выразителем «человечности» должна была стать тектоника стены. Классическая система трехчленного деления здания по вертикали к середине 1930-х признается необходимой, насущной, важной. Но главное здесь даже не идея визуальной устойчивости, тектоничности, а идея органического прорастания здания из земли, формирование его «корней», «ствола», «кроны» в биоморфной трактовке, или его «ног», «тела», «головы» в антропоморфной трактовке. И декларируемое классическое наследие, именно античность и Ренессанс, могли подсказать архитекторам принципы создания такой антропоморфной архитектуры. «В греческой архитектуре физическое строение нормального человека лежит в основе архитектурных форм», утверждал Брунов . Охитович, сравнивая архитектуру двадцатых и классику, указывал на «физиологический антропоморфизм» последней, в отличие от авангарда, которому «не нужно физического тела (корпуса) здания, крыльев к нему (флигелей), головы (…капители), лица (фасада), ока (окна) на нем, лба (фронтона). Лишенные признаков человеческого тела сооружения могут накладываться друг на друга (умножение), удлиняться в обе стороны (сложение), отрезаться с любого конца (вычитание), ставиться перпендикулярно и параллельно друг другу (речь идет о параллелепипеде как самой распространенной форме послевоенной архитектуры) .

И наоборот, обращение к классике в начале тридцатых означало возвращение к образной «человечности» элементов здания (вновь появляются тело, крылья, лоб, очи, голова и т.п.) а отказ от «жонглирования» абстрактными формами во имя устойчивости выражало еще и стремление к антропоморфной тектонике (искомому еще Луначарским выраженному «стоянию» здания). Новая архитектура должна ориентироваться на «архитектонику жизнерадостного, здорового, хорошо сложенного человека» .

Вопреки мнению оппонентов Весниных и Гинзбурга, вопрос антропоморфности и биоморфности, а отсюда и интуитивной понятности для заказчика архитектурных форм, занимал архитекторов авангарда еще в начале двадцатых. Действительно, восприятие архитектурного сооружения как организма, вопреки распространенному обвинению в «механистичности», было свойственно конструктивистам всегда. «Новый зодчий анализирует все стороны здания, его особенности, он расчленяет его на составные элементы, группирует по их функциям и организует свое решение по этим предпосылкам. Получается пространственное решение, уподобленное всякому разумному организму, расчлененное на отдельные органы, получающие то или иное развитие в зависимости от функций, ими выполняемыми» .– писал М.Я. Гинзбург еще в 1926 году.

Органичность архитектуры становится главной целью работы Гинзбурга в тридцатые годы. Между «машиной для жилья» и «организмом для жилья» в представлении конструктивистов, по всей вероятности, не было непреодолимого антагонизма. Организм – есть тоже механизм, но более сложный, более цельный, природный, работающий по своим законам, и главное – саморазвивающийся, растущий.

С другой стороны, в самом понятии «архитектурный организм» предполагается динамика, развитие, рост, в отличие от архитектурного аморфного «тела», занимавшего эклектиков. Познать органические законы, добиться той же цельности, спаянности формы и содержания, функции, представлялось конструктивистам новой сложной задачей. Этап машины был пройден. «Действительно природа, благодаря своей органичности может помочь и развить архитектора в смысле органичности построения своих объектов» . Гинзбург и братья Веснины и в середине тридцатых продолжали настаивать, вопреки официальной теории, на первичности функционального, а не формального устройства архитектурного организма по принципу: «функция принимает форму органа и наоборот, связь между ними и является предметом тектонического выражения» .

Технологически было понятно, как сделать скелет – тот каркас, который «дает возможность архитектору свободно оперировать пространственными возможностями решения той или иной задачи» . То, что на новом этапе интересовало конструктивистов – это переход от проектирования здания механическим методом «сборки», «конструирования», к органическому развитию, росту. Полноценный архитектурный организм, по их представлению, должен был вызревать в результате органического синтеза функциональных, образных, технических условий, формы и содержания в сознании архитектора.

Уже создав органический костяк, эту «пространственную сетку сооружения» нужно было, используя образное выражение Фомина, «одеть на здоровый скелет из железобетона красивое тело из кирпича и камня» . Создать «красивое тело» (а точнее, кожу), можно было именно благодаря обработке, конкретизации архитектурной оболочки, стены. Форма в целом должна была строиться по законам органического мира. Человечность этой оболочки должна была найти свое отражение не только в общих образных характеристиках, о которых мы уже говорили (крупные членения, симметрия, вертикальность и т.п.), но и в решении деталей, соразмерных человеку. Конструктивисты стремились через деталь решить актуальную проблему человеческого масштаба, в условиях невиданной ранее монументальности требующей специального проговаривания - масштабности: «имеющей мерой человека человеческую руку и человеческую ногу, человеческий рост» .

К концу 1930-х годов эта глубокий и действительно архитектурный подход к вопросу разрешения проблемы «человечности», на базе аналитического наследия авангарда был полностью сметен активным наступлением нарративных, иллюстративных приемов «очеловечивания», внедряемых архитекторами группы Алабяна, Мордвинова, Чечулина и неоклассическими опытами академиков Жолтовского и Щусева.