|

Размещено на портале Архи.ру (www.archi.ru) |

|

| 21.12.2017 | |

|

Палладио между Набоковым и Борхесом |

|

|

Лара Копылова |

|

|

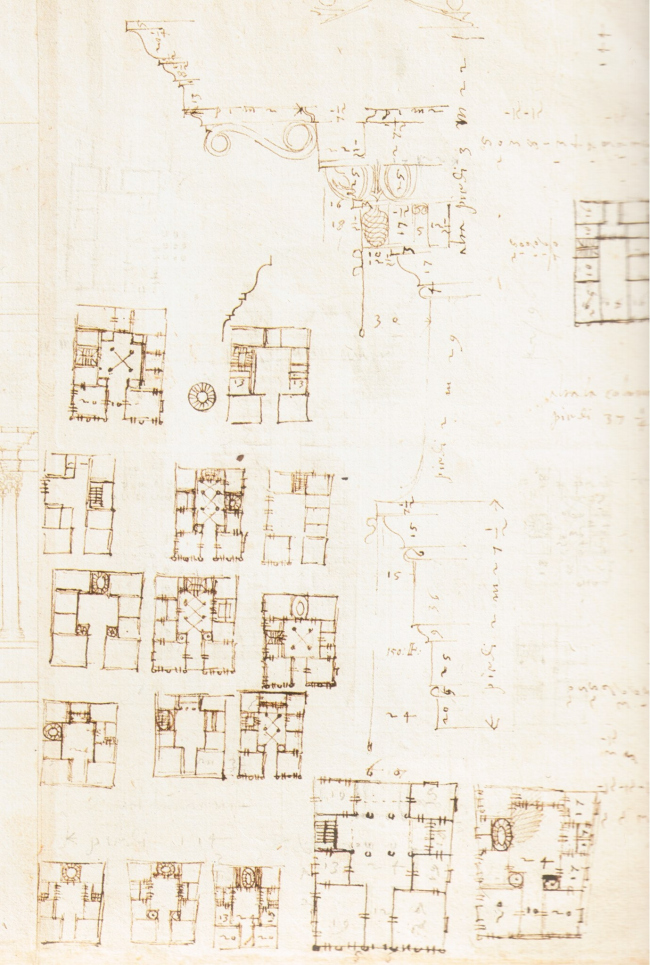

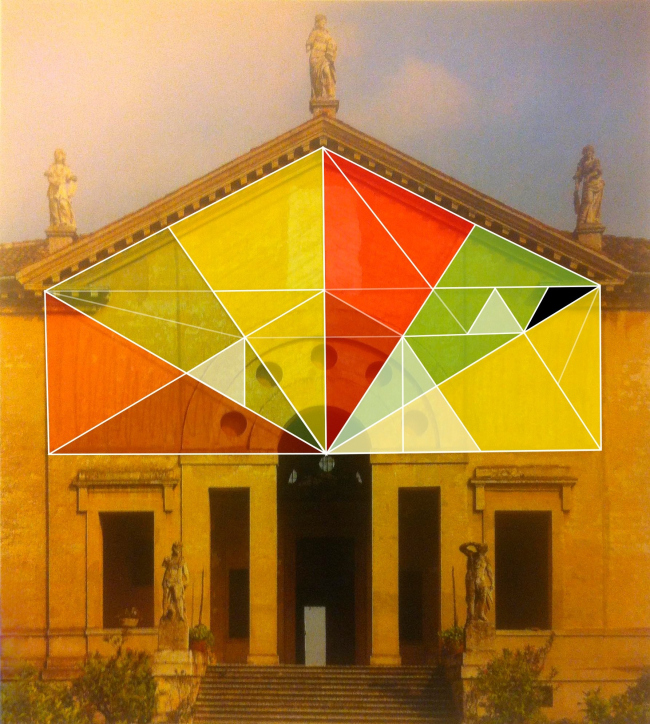

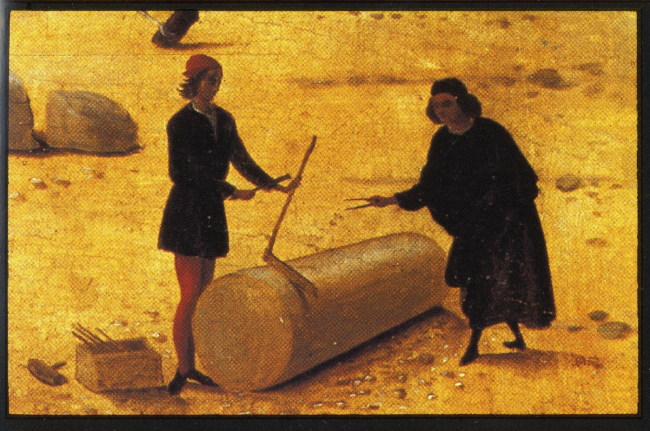

Рецензия на книгу Глеба Смирнова «Палладио. Семь философских путешествий» и отрывки из двух глав: «Вилла Пойяна, или Новое доказательство бытия Божия» и «Вилла Бадоэр, или Первая заповедь искусства».  Глеб Смирнов. «Палладио. Семь философских путешествий». М.: «РИПОЛ классик», 2017Книга Глеба Смирнова о виллах Палладио прежде всего стремительно талантлива. В ней рассказывается о семи виллах: Фоскари, Пойана, Эмо, Барбаро, Корнаро, Бадоэр и Ротонда. Хотя книга называется «Семь философских путешествий», жанр, выбранный автором, скорее можно определить как игру в бисер в самом комплиментарном, гессевском, значении этого выражения. Потому что вокруг каждой виллы Глеб Смирнов исследовал, а порой и создал, смысловые поля из многих искусств и наук: богословские, музыкальные, хореографические, поэтические, само собой исторические и биографические, нумерологические, и да – философские. И поля эти – не приложение к памятнику, а довольно самостоятельные экскурсы. Которые Гессе, изобретатель образа игры в бисер, конечно, оценил бы и одобрил. Причем, памятуя о современном увлечении квестами, Глеб Смирнов строит главы как поиск разгадки тех или иных черт и обстоятельств. И потому они читаются на одном дыхании. Пересечения с современным кинематографом тоже не пугают Глеба Смирнова: у него даже Священная история имеет формальное сходство со строением сериала (история земной жизни Христа как основной сезон и жития святых как бесконечное продолжение).  Портрет Палладио с фрески на вилле Кальдоньо. © Иллюстрация предоставлена Глебом СмирновымВсе это существует в книге не только не в ущерб пристальному искусствоведческому вглядыванию в памятник, а ровно наоборот – становится следствием, вытекающим из него. Перед нами разворачивается очень подробная, многодневная (многолетняя) жизнь с виллой, которая оставляет после себя желание познакомиться с ней еще ближе. Разве не в том состоит задача искусствознания, чтобы, как говорил профессор Михаил Алленов, найти такие факты, которые еще что-то дополнительно объЯснивают в произведении? И, кстати, образ Михаила Михайловича над книгой витает. Потому что Глеб Смирнов, окончив отделение истории искусств исторического факультета МГУ, мог бы с полным правом назвать себя последователем Алленова, насколько можно судить по профилю в ФБ, где сообщается, что в пору учебы в альма-матер он восхищался Алленовым и скучал на лекциях Гращенкова или, перефразируя Пушкина о лицее, «читал охотно Алленова, а Гращенкова не читал».  Карта вилл в провинции Венето.© Иллюстрация предоставлена Глебом Смирновым Рабочие черновики Палладио.© Иллюстрация предоставлена Глебом Смирновым Вилла Пойяна. © Cameraphoto. Фотография предоставлена Глебом СмирновымНа вопрос о предшественниках, заданный мною на презентации книги в МАРШ, Глеб Смирнов подтвердил, что из русских это Павел Муратов. Но жанр семи путешествий все-таки шире, чем ученый эссеизм начала ХХ века. Я бы назвала его изысканной экзегезой, тем более что второе, богословское, образование автора предполагает владение ее навыками. И еще на той же презентации на вопрос, как надо писать об искусстве, Глеб Смирнов выдал формулу, которую воспроизвожу не дословно, но близко к тексту: «Держа в уме научные задачи, писать об искусстве в манере между Набоковым и Борхесом». Поскольку на Архи.ру тема архитектурной критики – горячее блюдо, вызывающее непраздный интерес, то хочется сказать, что об искусстве (архитектуре) надо писать так, чтобы хотелось это читать, чтобы написанное усваивалось незаметно, исподволь, с удовольствием. «Смесь науки и эссе», – предписывал другой университетский преподаватель Алексей Расторгуев. Отдельное спасибо Глебу Смирнову за такие примеры изящной словесности, как: «муфтированные до ушей колонны», «ноздри в тимпане» (это о Ротонде (!), которую автор непредсказуемо критикует ради того, чтобы «продраться сквозь плотную завесу фимиама»), «финтифлюшки акциденций», «самодержец чистых геометрических комбинаций». И такого много и оно щедро рассыпано по тексту. Относительно аналогий с другими искусствами: этот путь считаю плодотворным. Параллели с хореографией (колонны портика на вилле Фоскари собираются из линий в хороводы, как танцоры той эпохи) показались мне убедительными, а параллели с музыкой – не совсем: окна заднего фасада Фоскари со звукорядом гаммы не очень ассоциируются, на мой искусствоведческо-музыковедческий взгляд. Но то, что Палладио дружил с композитором Царлино и, вероятно, был знаком с трактатами по музыкальной теории, фрагменты из которых приводятся в книге, – очень ценное знание, за которое я благодарна автору. Не буду спойлерить всех историй, но прочитать о заказчиках вилл было невероятно интересно. Начиная с графа Триссино, который заметил молодого каменщика Андреа, дал ему образование, ввел в круг своих друзей – ученых гуманистов и потенциальных заказчиков, лоббировал важнейший заказ на базилику в Виченце и покровительствовал зодчему до своей смерти. Среди владельцев вилл много лиц духовного звания, которое они сочетали с образованностью, художественными занятиями и вольнодумством. Вот, например, патриарх аквилейский Даниэле Барбаро был большим ценителем античных языческих историй, запечатленных во фресках Веронезе. «Человек Возрождения мыслил, так сказать, обоими полушариями. В подобном сближении культур Христос представал в ретроспективе Орфея или Адониса, а божественная Любовь освежалась в ипостаси Афродиты», – читаем в главе «Вилла Барбаро или Тотальный экуменизм». Граф Альмерико метил на папский трон, но неудачно, стал поэтом, поселился в деревне и на пару с Палладио одарил мир не чем-нибудь, а великой Ротондой. Замечательно, что портреты заказчиков даны Глебом Смирновым через подробнейший литературный и искусствоведческий анализ сюжетов фресок на их виллах. Про Палладио написаны тонны книг на Западе и очень мало литературы в России. Русское палладианство исследовали Виктор Гращенков и Наталья Евсина. У первого есть довольно подробный разговор об английском, французском, итальянском и собственно русском изводах палладианства в России. (Кстати, глава про русское палладианство, которая завершает «Семь путешествий» Глеба Смирнова, кажется мне необязательным дополнением, потому что предыдущие главы настолько захватывающе скомпонованы по принципу музыкальной формы – ни убавить, ни прибавить, что русское палладианство выглядит инородным, не столь выдержанным в изящном жанре игры в бисер). 500-летие Палладио в 2008 году в России почти не отмечали, но в 2015 году состоялась большая выставка «Палладио в России. От барокко до модернизма» в МУАР и Царицыно (кураторы Аркадий Ипполитов и Василий Успенский), был издан каталог со статьями разных авторов, в котором, в частности, Дмитрий Швидковский и Юлия Ревзина расширили представление о русском палладианстве: по их мнению, Руска, Гесте и Стасов внесли палладианство в образцовые строения, и оно стало всеобъемлющей урбанистической системой, создало цивилизованный облик Российской империи. Но все это специальные научные публикации для узкого круга специалистов, и они не столько про Палладио, сколько про его след. Поэтому роль книги Глеба Смирнова трудно переоценить. Наверное, ее переделают в путеводитель (тем более, что адреса и сайты в конце даны), потому что солидный формат не позволит взять ее в путешествие, а было бы очень кстати заглядывать в нее при осмотре палладианских вилл, как в партитуру на концерте классической музыки. Глеб Смирнов Отрывок из главы «Вилла Пойяна, или Новое доказательство бытия Божия»«…Если мы отвлечемся от преходящих и внешних частностей проектов Палладио, его милого декорума, отсылающего к Античности, и посмотрим на структурную практику нашего мастера, его синтаксис, то обнаружим совершенно неслыханную, почти подрывную революционность его языка. Это касается не только наиболее «модернистской» из его вилл, Пойяны. Взглянем на планиметрию всех его построек: это игра в кубики, Пит Мондриан. В проекте виллы Корнаро он обращается с лоджиями, как с крышкой школьного пенала, сдвигая их с оси. Головокружительна планиметрическая игра на Мальконтенте и на вилле Пизани-Бонетти. В своем Трактате он разработал элементарные модули, из которых путем несложной комбинаторики можно складывать все новые и новые проекты зданий. Он предлагает будущим архитекторам набор матриц: бери и компонуй из них сколько душе угодно нечто свое, оригинальное («монтажный метод», как сказал бы Шкловский). Вилла Пойяна. Фото автораПо сути, он был пионером «блочной» архитектуры, задолго до Ле Корбюзье. Он мыслит корпусом, стеной, объемом, ячейкой, коробкой, а не «колоннами». Подлинная конструктивная основа здания – куб. Проектная модель переустройства здания Муниципалитета Виченцы, так называемая Базилика, не знает себе равных по современности, даже постмодерничности мышления: он предложил, не разрушая старое здание, как бы завернуть его, будто новой оболочкой-корочкой, прозрачными аркадами (для отвода глаз – с модной ордерной декорацией в виде серлиан). Подобным образом повел себя недавно Рем Колхаас, элегантно законсервировав здание советского ресторана «Времена года» в Парке Горького.  Вилла Пойяна. Фото автора «Модернистский» подвал виллы Пойяна. Фото автора Вилла Пойяна. Калейдоскоп треугольников. Коллаж автора Фреска с единорогом с виллы Пойяна. Школа Веронезе, ок. 1540. Пьеро ди Козимо, «Строительство дворца».В ущерб ренессансному идеалу полной симметрии Палладио, точно архитектор-модернист, следит за индивидуальностью конкретного пространства и делает разной высоты потолки комнат на виллах Пизани и Пойяна – в зависимости от стороны света, для рационального улавливания солнечных лучей. Подобно любому из модернистов, он мечтает подмять под себя ландшафт и заставить работать его на здание. С другой стороны, подобно Райту и сторонникам фэн-шуй с их «органической архитектурой», Палладио вписывает постройку в пейзаж предельно вдумчиво. Одна из стойких примет модернизма – внимание к новым материалам и техникам строительства. Практически все постройки Палладио возведены из самого бедного материала, кирпича. Из кирпича у него сделаны даже колонны. Экономия средств обернулась эстетической программой, придав языку лапидарность и чистоту. «Материал определяет эстетику здания» – это один из главных постулатов модернистской поэтики. Самый же сенсационный модернизм таится под полом виллы Пойяна: ультрасовременные линии перекрытий подсобных помещений. И наконец, концептуальность архитектуры. У Палладио что ни дом, то манифест некой идеи, как мы увидим на примерах всех вилл в этой книге». Глеб Смирнов Из главы «Вилла Бадоэр, или Первая заповедь искусства»«…Облик жилого дома вне городских стен получает в исполнении Палладио удивительную черту: он – сама миролюбивая незащищенность, у него даже в мыслях нет держать осаду. Палладианские виллы начисто лишены милитаристской суровости баронских фортеций – они и без того уверены в своей силе. И, как видим, их долговечность подтверждает их правоту. Парадоксальным контрастом к руинам неприступных замков, беззащитные «хрупкие палаты» («delicatissimi palagi», как называл Триссино подобную несредневековую архитектуру) оказались крепче всех твердынь и стоят до наших дней, не разорены и не разрушены. Скажут, что причиной такой уверенности в завтрашнем дне была упомянутая уже стабильность, которую Венецианская республика оказалась в состоянии обеспечить своим землям на протяжении нескольких сотен лет. Но есть тому и еще одно, более метафизическое объяснение. Герб владельцев виллы Бадоэр Вилла Бадоэр. Фотография предоставлена Глебом Смирновым Вилла Бадоэр. Фотография предоставлена Глебом СмирновымЗалогом бесстрашной открытости архитектуры вилл было не столько мудрое правление, а еще один тонкий аспект. Он с трудом поддается артикуляции. Послушаем, что говорит П.П. Муратов о венецианских крепостях, которые строил специалист по военным укреплениям Санмикели: «Везде, где лев Сан Марко грозил врагу или был им угрожаем – в Далмации, в Истрии, в Фриули, на Корфу, на Кипре, на Крите, – Санмикели воздвигал или перестраивал бастионы, форты, цитадели, равно удовлетворявшие требованиям войны и вкусам изящества. Венеция, благодаря ему, господствовала над Востоком не только крепостью стен, но стройностью их пропорций». В точку. Вилла Бадоэр, одиноко стоящая на кромке венецианского домена, посреди бескрайних долин между По и Адидже, на отшибе империи, не была защищена «крепостью стен» и вообще ничем, кроме «стройности пропорций», кроме своей гармоничной красоты. Настоящая героичность этой архитектуры – в убежденности, что красота непререкаема, что она несет в себе закон. В определенном смысле классическое здание не столько здание, сколько принципиальное высказывание. Феномен подчинения человека диктату суверенной красоты – отдельная непростая тема, и в линиях Палладио с его «ослепительно стройными» (Ахматова) колоннами, заложена большая власть. Именно потому, что в них заключен закон гармонии, идти против него преступно, как против любой легитимной власти, и это чувствует человеческое сердце. В данном случае власть этих колонн легитимирована Абсолютом (красоты). Так что в безразлично-спокойном тоне колонн звучит императив более властный, чем любое приказание. Ахматова называет в одном царскосельском стихотворении наготу нарядной: «Такой нарядно обнаженной».Можно было бы сказать «победно». Посетителя виллы Бадоэр встречают два вечно обнаженных тела, мужчины и женщины. Собственно, сама вилла Бадоэр является метафорой Обнаженности. Это – аргумент культурной власти: для того чтобы быть долговечной, она должна быть прозрачной, непотайной, голой, как правда (мы сейчас говорим о власти политической). Победной она становится, когда располагает достоинством красоты. Тут снова уместно вспомнить Джорджоне и всех других венецианских мастеров, вслед за ним писавших победную обнаженную натуру на лоне природы. Итальянский студиозус Марио Прац пытался нащупать причины этого явления, объясняя, почему палладианство так прижилось в Англии: «Та самая аристократия, которая присягнула идеалу джентльмена из “Придворного” Кастильоне, обнаружила для себя точный внешний и вещественный эквивалент ему – в спокойствии и чистой упорядоченной белизне палладианских фасадов. Строгая симметрия и уравновешенность в поведении индивидуума и – здания, которое является материальным продолжением его характера и которое стало как бы его идеальным лицом; фасад будто моделировал лицо истинного джентльмена, – такой же торжественный, непроницаемый, но при этом приветливый (парадокс, который заложен в так называемом традиционном английском характере). Фасад ясно-безмятежный, но не смеющийся, – смеху был вынесен приговор как плебейской развязности, и в этом – истинная причина, почему в Англии барокко не смогло привиться… Палладианский фасад был для английской аристократии тем же, что белоснежные мундиры для австрийского офицерства, – символ моральной иерархии, феодализм, выкристаллизовавшийся в хладнокровие геометрической абстракции, разновидность некой осязаемой формы бесконечности, которая всегда сопутствует человеку в белом». Облекшись в сакральный белый, колонны, особенно в глуши, производят своей строгой стройностью и белизной гипнотически-завораживающее воздействие на души. Сценография и цезура этих колонн и мягко стелющихся ступеней лестниц в медленно-торжественной каденции коронационного марша способны подспудно сгибать любую волю. «…По рукам бежит священный трепет, и несомненна близость божества» И. Бродский Воспитательная функция, которую приписывает красоте Платон, была одним из мощнейших средств венецианской пропаганды и способом удержания власти аристократией. «Гармонии таинственная власть…» Венецианцы раньше всех поняли, что аксиоматичность красоты, те самые «благородная простота и спокойное величие», в которых Винкельман усматривал идеал классицизма, – эффективно разящее оружие, разновидность психической атаки. Классическая красота непререкаема, чем вызывает детскую и боязливую почтительность в душах. Блейк в знаменитых стихах о завораживающей красоте тигра неожиданно упоминает его fearful symmetry– «устрашающую симметрию». Симметрия – вот что самое страшное в отнюдь не безопасном тигре, по парадоксальной мысли Блейка. Такой же трансцендентно страшной была власть Венеции, тонко транслируемая в мир от симметрии этих белоснежных гармоничных колонн. Amorosa paura, обронил как-то Петрарка, «любящий страх». «„Красота страшна“, – вам скажут», и это задушевное устрашение культурой, оказывается, способны ощущать и самые неподготовленные, казалось бы, сердца». В одном рассказе Борхеса повествуется о варваре, который при осаде Равенны был покорен красотой ее классической архитектуры и перешел на сторону римлян, и начинает сражаться за город, штурмуемый его же сородичами. «Он явился из непроглядных чащ кабана и зубра, был светловолос, храбр, простодушен, беспощаден и признавал не какую-то вселенную, а своего вождя и свое племя. Война привела его в Равенну, где он увидел то, чего никогда не видел раньше или видел, но не замечал. Он увидел свет, кипарисы и мрамор. Увидел строй целого – разнообразие без сумятицы; увидел город в живом единстве его статуй, храмов, садов, зданий, ступеней, чаш, капителей, очерченных и распахнутых пространств. Его – я уверен – потрясла не красота увиденного; оно поразило его, как нас сегодня поражают сложнейшие механизмы, чьего назначения мы не понимаем, но в чьем устройстве чувствуем бессмертный разум. Может быть, ему хватило одной-единственной арки с неведомой надписью вечными римскими литерами. И тогда Дроктульфт покидает своих и переходит на сторону Равенны. Он гибнет, а на его надгробии выбивают слова, которых он, скорее всего, не сумел бы прочесть: «Он ради нас пренебрег милыми сердцу родными, Новой отчизной своей нашу Равенну признав». Он был не предателем (предатели обычно не удостаиваются благоговейных эпитафий), а прозревшим, новообращенным».  Фото 5тестовая замена копирайтаОб авторе Глеб Смирнов-Греч – искусствовед, магистр философии, писатель. Окончил исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра истории искусств, после чего удалился из России в эстетическую эмиграцию, скитался по Европе, дошел до Рима, поступил в Папский Григорианский университет при Ватикане, где закончил с отличием философский факультет. Живет в Венеции. Сочиняет сказки, научную прозу, создает новые религии, занимается каллиграфией и мастерит рукописные книги. Сайт: |

|