|

Размещено на портале Архи.ру (www.archi.ru) |

|

| 18.01.2011 | |

|

Гордость и предубеждение |

|

|

Юлия Тарабарина, Маргарита Чубукова |

|

|

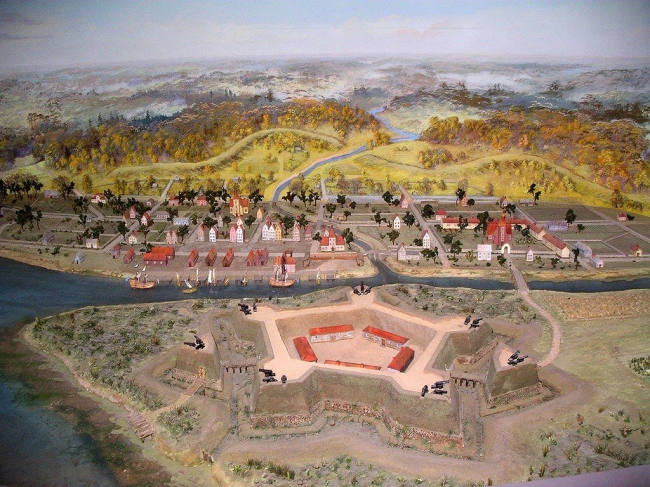

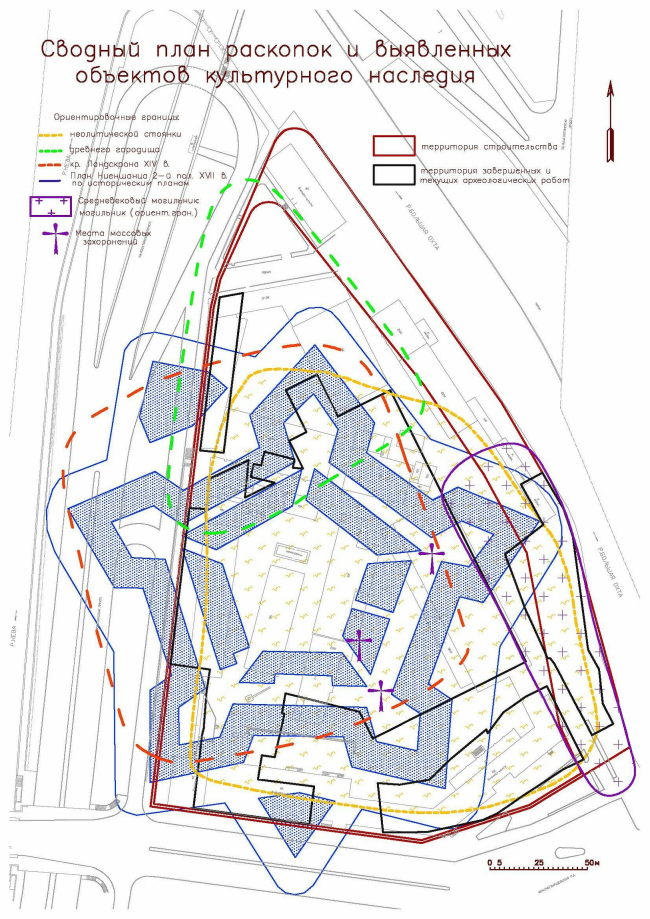

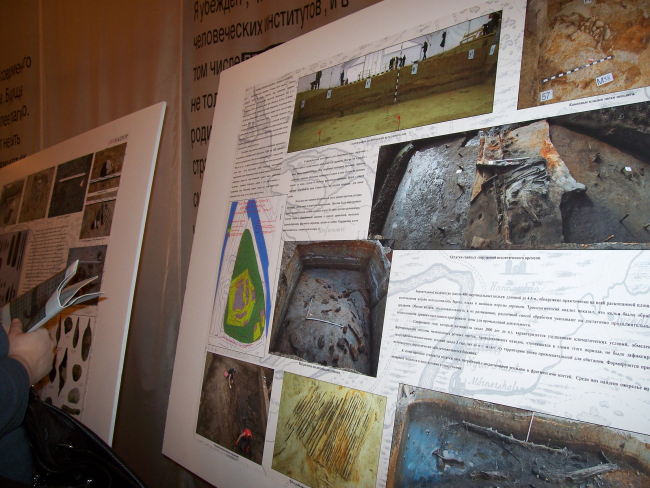

После остановки одиозной стройки «Охта-центра» у археологов нет денег даже на то, чтобы правильно законсервировать бесценные находки Макет города Ниена и крепости Ниеншанц. http://spbae.ru/После того, как строительство «Охта-центра» было в декабре отменено губернатором Петербурга, его раздвоилась и стала развиваться по двум направлениям. Представители «Газпром-нефти» рассматривают новые площадки для строительства офиса, обиженно грозясь уйти из Петербурга вместе с налогами (хотя, как подсчитала недавно , этих налогов не так уж много, всего-то 5% от городского бюджета). Археологи же уповают на создание музея на месте раскопанных в устье реки Охты четырех крепостей и уникальной неолитической стоянки. А также и на продолжение раскопок. Но пока что нет денег даже на то, чтобы правильно законсервировать то, что найдено. Для этого и привезли в московский центр Андрея Сахарова выставку – чтобы привлечь внимание, напомнив об обнаруженных исторических ценностях. Хотя раскопки «Охты» подробнейшим образом описаны в прессе, не грех и повторить. Во-первых, тут обнаружилось несколько неолитических поселений, существовавших с пятого тысячелетия до нашей эры на берегу бывшего здесь Литоринового моря (река Нева тогда еще не образовалась), и смытых в третьем тысячелении до нашей эры наводнением. То, что осталось от этих стоянок: деревянные ловушки для рыбы, берестяные грузила, черепки посуды и янтарные пуговицы – это очень обширный и хорошо сохранившийся археологический памятник, уникальный, во всей Северной Европе таких единицы. К тому же это первые стоянки эпохи неолита, найденные в районе (для того времени будущей) реки Невы. В числе прочего их изучение могло бы помочь ученым разобраться в том, когда и как эта странная река, текущая из озера в море, образовалась. Далее, археологи нашли ров от новгородской (или ижорской) крепости, о которой вообще никто никогда не знал – никаких письменных свидетельств об этом треугольном «мысовом укреплении» (это типичный древнерусский тип укрепления), нет, и датировать его сложно. Но так как шведская крепость Ландскрона (это название переводится как «Венец земель», возможно потому, что крепость стояла на краю шведских владений), построенная в 1300 году, стоит поверх этого рва, то, значит, новгородская крепость была построена раньше. Археологи ориентировочно считают ее построенной в XIII веке. Но только один ров этой крепости попал в зону раскопок, а собственно мыс – не попал, так что это находка еще очень мало изучена. Охтинский мыс и земли вокруг него постоянно переходили от русских шведам и обратно. Крепость Ландскрона, которую шведы построили в 1300, через год сжег и разрушил сын Александра Невского князь Андрей Городецкий. Ее фундаменты нашлись при раскопках, деревянные и с прямоугольным планом. Ландскорна была большим укреплением, одна только ее южная стена в длину 100 метров. Она была примерно вдвое крупнее Выборгской крепости, построена на 7 лет раньше, и, как сообщает летопись, в строительстве участвовал мастер из Рима. Значит, это первая итальянская крепость, построенная на русской территории, на 200 лет старше московского Кремля – заключает доктор наук и учитель Петра Сорокина (хотя нельзя забывать, что крепость в отличие от Кремля строили, конечно же, не русские, а шведы против русских… но все же). Как выяснилось в ходе раскопок, Ландскрона была окружена двумя параллельными линиями рвов, глубиной по два метра и шириной порядка трех. За рвом был ручей (или протока), который использовался в качестве дополнительной естественной преграды. Внутри крепости обнаружены остатки трех сгоревших, скорее всего при штурме, деревянных зданий. А в ее западной части археологи открыли очень хорошо сохранившийся сруб – основание квадратной крепостной башни, наблюдательной или даже донжона, жилого укрепления (внутри башни обнаружились остатки колодца). Возможно, этот сруб и есть «погребная башня», где, согласно сообщению «Хроники Эрика», шведские защитники города запирались от новгородцев прежде, чем окончательно сдаться. Сруб 1300 года вполне можно было бы вынуть из земли и перенести в музей. Через некоторое время после падения шведской Ландскроны мыс заняло торговое русское поселение «Невское устье»; шведы называли его Ниен. В конце XVI века там был гостиный двор, пристань и православная церковь. Впрочем, рвы XIV века, хоть и частично, но сохранялись и вероятно использовались. В Смутное время эти земли вновь перешли к шведам, которые в 1611 году выстроили здесь новую крепость Ниеншанц. От этого, первого Ниеншанца сохранились остатки бастионной системы и дерновая кладка в основании вала. Второй был построен после того, как стольник Потемкин взял и разрушил, но не смог удержать крепость в 1656 году. Между 1661 и 1677 шведы построили крепость в виде пятиконечной звезды с пятью бастионами (пик достижений тогдашней фортификации, таких крепостей известно в Европе достаточно много). Вокруг крепости появились новые рвы, а внутри – каменные и деревянные постройки. Археологи исследовали три бастиона, Карлов, Мертвый и Гельмфельтов, ров и куртины между ними, платформы для стрельбы во время осады; обнаружили потайной ход с обитой металлическими полосами деревянной дверью. Внутри крепости нашли каменное здание с медеплавильной печью; его пол был выложен валунами. Во рвах обнаружились ядра, осколки снарядов, мортирные бомбы весом до 75 килограммов, по-видимому, оставшиеся от последней битвы с Петром I в 1703 году. Таким образом, Петр Сорокин обнаружил на Охтинском мысу «петербургскую Трою», многослойный и богатейший памятник археологии, который по закону следует наделить охранным статусом, запрещающим что-либо строить на его территории. История с раскопками получилась не менее «многослойная». В 2009 году, после того, как руководитель экспедиции отказывался подписать документы, разрешающие строительство на территории обнаруженных памятников, его отстранили от раскопок, пригласив на его место , руководителя группы охранной археологии Института истории материальной культуры РАН. А на первую, отстраненную группу археологов подали в суд, требуя вернуть 29 млн., заплаченные за работу. Суд археологи выиграли в конце прошедшего 2010 года, почти одновременно с объявлением об отмене строительства башни, и даже отсудили у заказчиков 11 млн. Наталья Соловьева, исследуя, по ее словам, «периферийные» участки на Охтинском мысу, заключила, что никаких неолитических стоянок тут не было, а просто люди приходили на это место ловить рыбу, вот как мы сейчас иногда с палатками выбираемся на рыбалку. Работая на мысу, который не успел изучить Сорокин, Наталья Соловьева не обнаружила там никаких следов предполагаемого новгородского укрепления XII века. И в целом ее выводы значительно сдержаннее. Спокойно отозвалась о сенсации и группа экспертов под руководством , определив сохранность находок как «низкую». Комментируя разногласия среди специалистов, замечает, что «Газпром» финансирует охранные раскопки на многих участках строительства и таким образом является важным заказчиком археологических работ… Более удивительно то, что сообщил : Наталья Соловьева, которую инвестор (ОДЦ «Охта») пригласил руководить раскопками в конце 2009 года, когда отстранил от работ Петра Сорокина, бросила открытыми не только изученные ею памятники, но еще и вскрыла часть бастионов, ранее законсервированных Сорокиным. В ее договор 2010 года попросту не была включена консервация найденных памятников. К весне, а может быть и раньше, с перепадами температур, остатки Ниеншанца начнут разрушаться – расплываться в грязи и гнить. Археологи предлагают устроить на этом месте музей (в Европе существует несколько аналогичных музеев: это Даугавпилсская крепость в Латвии, замок Кастеллет в Дании, крепость Буртанж в Нидерландах), есть даже проект . Как справедливо заметил завсектором архитектурной археологии Эрмитажа , сохранение валов на месте необходимо для того, чтобы впоследствии ученые могли возвращаться к их изучению на новом уровне знаний и возможностей. Так что на этом месте можно даже строить, но так, чтобы доступ к памятникам был открыт и они не разрушались, поэтому лучший выход это ландшафтный музей прямо на месте находок. Инвестор, помнится, тоже планировал археологический музей, и даже открыл его . Археологический музей «Ниеншанц» существовал на деньги Фонда культурного наследия «Охта» в помещении, предоставленном ОАО «Газпром Нефть». Ну, понятно, что сейчас сайт музея и фонда уже недоступны. Недавний инвестор больше не интересуется утраченной площадкой, сокрушаясь о вложенных в нее . Безусловно, и это понятно, обидно понимать, что «Газпром оплатил смерть своего детища»: платили за раскопки, а вон оно как обернулось. Вот и плати им теперь за раскопки! Валентина Матвиенко уже в декабре , что у города денег для реализации «меценатского проекта» нет. Значит, гнить остаткам крепости? В земле они бы лучше сохранились… Пока бы не пришло поколение, наделенное возможностями изучать и музеефицировать. Прямо скажем, история с Охта-центром, он же «Газпромскреб», выглядит и длинной и сложной, наполненной до отказа каким-то лишним пылом, амбициями и авторитетами. Люди, наделенные властью и деньгами в этой истории выглядят – ну, разумеется, на сторонний и неискушенный взгляд дилетантов – как-то инфантильно. Как обиженные дети, хлопнув дверью, ушли, оставив ворох развороченных игрушек – мы с вами больше не водимся. Но ведь если сравнить суммы, археология заняла во всей этой истории порядка 5-6% от общих затрат: озвучены цифры 300 млн. потраченных на экспедицию Сорокина 2006-2009 годов, и 120 млн. на экспедицию Соловьевой 2010 года. Это примерно 100 млн. в год на обширные раскопки. На консервацию надо определенно меньше. Вообще говоря, было бы красиво и, как это говорят, по-европейски, если «Газпром» просто бы убрался за собой, законсервировал бы раскопанное. К этой истории добавилась бы капелька чести, которой ей так не хватает. Специалисты, люди в разы более бедные и менее влиятельные (хотя Анатолий Кирпичников в 2009 году похвастался, что рассказал о находках археологов , а стройку-то, хоть через год, но ведь отменили) – специалисты тоже выглядят по-разному. То бросают в зиму полуоткрытые раскопы, что попросту непрофессионально. То кланяются и благодарят за финансирование положенных по закону охранных раскопок. То требуют музей. Однако на сайте против башни, правда, за все время борьбы с ней, проголосовало почти 50 000 человек, то – пока только 1356, а ведь это не менее, а может быть и более важное дело. Небольшая выставка (с десяток планшетов с фотографиями) в Сахаровском центре должна привлечь внимание к проблеме. Но привлекать его надо срочно, пока не наступила весна. Весна же, однако, не за горами. Она придет и все растает. Выставка будет открыта до 30 января. Сводный план раскопок. http://spbae.ru/ Петр Сорокин в Сахаровском центре. Фото: «Архнадзор» Археологические исследования шведского города Ниена и крепости Ниеншанц XVII В. В Санкт-Петербурге. Фото: http://www.archeo.ru Северо-восточный угол башни Ландскроны. Вид с внешней стороны. Фото: http://spbae.ru Лекция в Сахаровском центре. Фото: «Архнадзор»Фотовыставка в Музее и Общественном центре им. Андрея Сахарова. Фото: М.ЧубуковаФотовыставка в Музее и Общественном центре им. Андрея Сахарова. Фото: М.Чубукова Замок Кастеллет, Дания. Фото: http://ru.tixik.com/ Крепость Буртанж, Нидерланды. Иллюстрация: http://maps.google.com/ Даугавпилсская Крепость, Латвия. Фото: http://digger37.narod.ru/ |

|