|

Размещено на портале Архи.ру (www.archi.ru) |

|

| 14.08.2025 | |

|

Пикник теоретиков-градостроителей на обочине |

|

|

Алёна Кузнецова |

|

| Архитектор: | |

| Марина Егорова | |

| Мастерская: | |

| АБ Empate | |

|

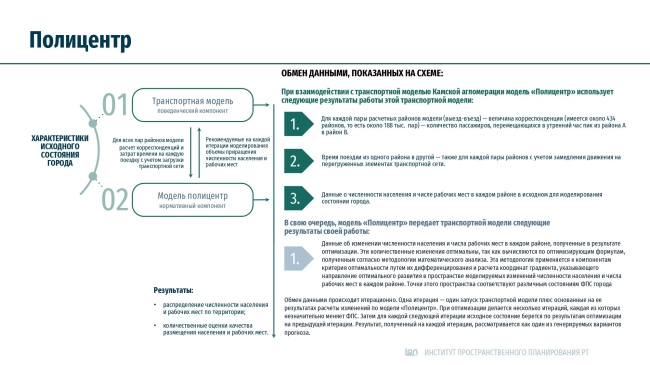

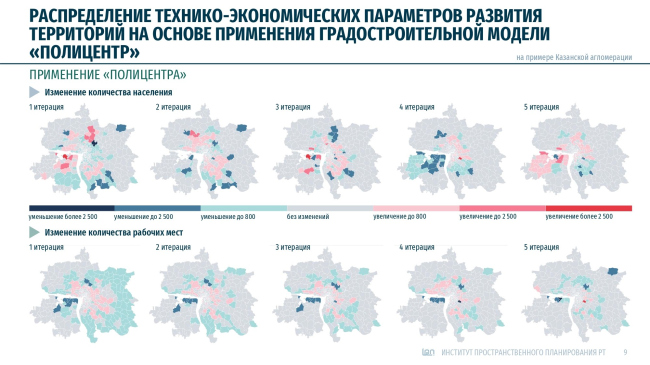

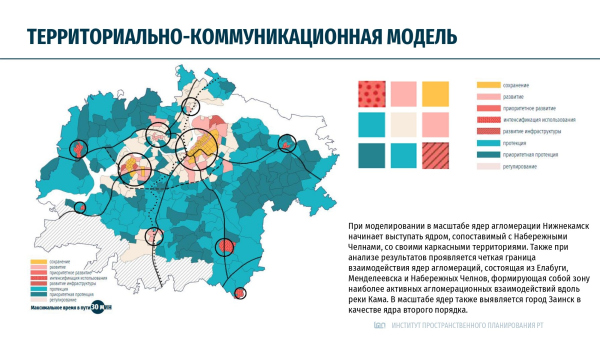

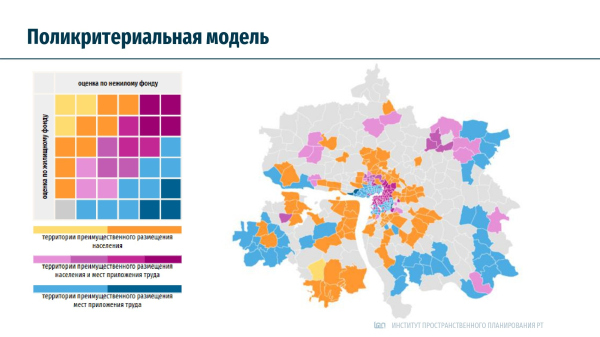

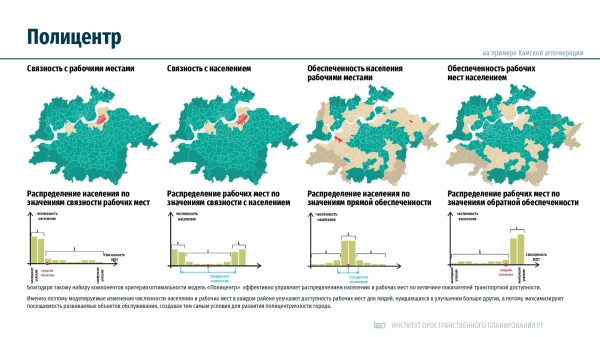

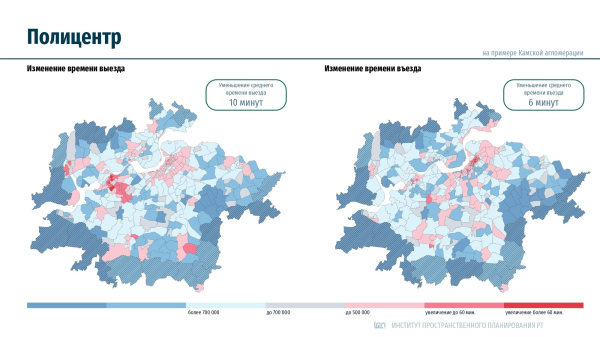

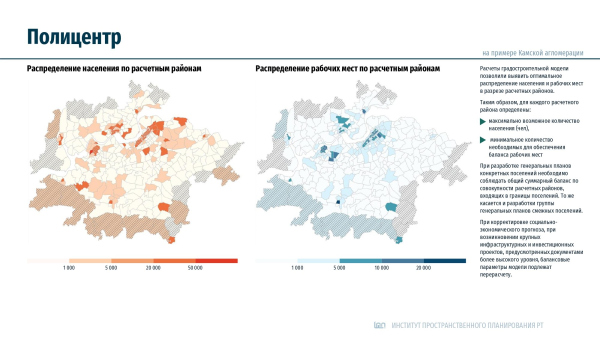

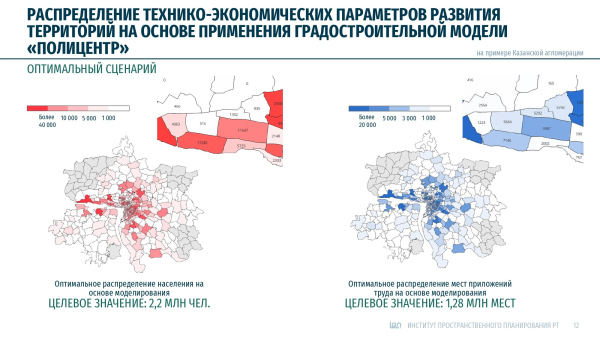

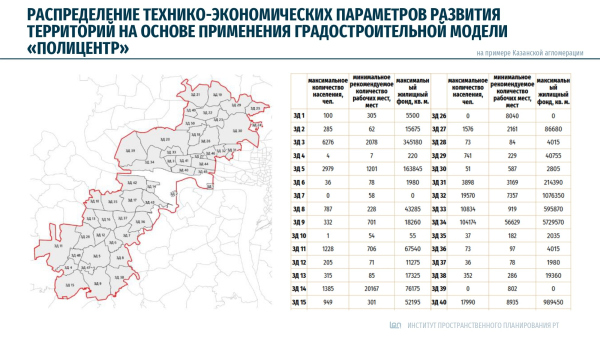

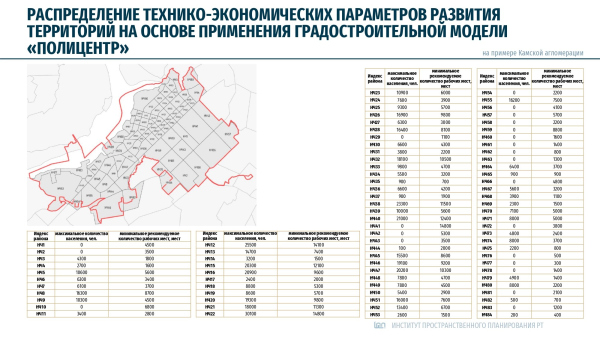

Руководитель бюро Empate Марина Егорова собрала теоретиков-градостроителей – преемников Алексея Гутнова и Вячеслава Глазычева – чтобы возродить содержательность и фундаментальность профессиональной дискуссии. На первой встрече успели обсудить многое: вспомнили базу, сверили ценности, рассмотрели передовой пример Казанской агломерации и закончили непостижимостью российского межевания. Предлагаем тезисы всех выступлений. Бюро Empate во главе с Мариной Егоровой запускает цикл дискуссий с профессиональными градостроителями. Первая встреча состоялась в рамках Арх Москвы 2025 и была посвящена обсуждению актуальности градостроительной теории. Дискуссия «Актуальность градостроительной теории» на Арх Москве, 2025Фотография © Екатерина Баталова специально для бюро EmpateЗачем собираться или пикник на обочинеМарина Егороваархитектор-градостроитель, основатель и руководитель бюро Empate Архитектурное сообщество постоянно ищет новые смыслы, идеи, обсуждает город будущего. Проводятся конференции, выходит множество публикаций. Мы видим, как появляются все новые примеры стратегических программ развития городов, агломераций и даже целых стран. Однако всему перечисленному как будто не хватает научного подхода и фундаментальности. Сиюминутное вытеснило на периферию дискурса умное и сложное. Стратегии становятся все более похожими друг на друга, часто не учитывают местоположение и этнокультурную специфику региона. Тренды заменили собой глубокие смыслы и понимание того, как будет жить и работать главный бенефициар создания и развития городской среды – человек. В том, как сейчас генерируются идеи и принимаются решения, есть некая червоточина. В советские времена мы четко понимали: вот, генплан, у него конкретный срок годности, а вот производственный план, реализация которого зависит от темпов строительства заводов и расселения. Но вместо того, чтобы развивать советское наследие, мы паразитируем на нем и наводим поверхностный марафет – в виде благоустройства, строительства «современных жилых комплексов», технопарков. Концепция устойчивого развития, про которую говорят на форумах последние десять лет, в России не работает. Я приветствую программы стратегического развития, которые сейчас внедряются на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Заполярье. Но они должны включать в себя другие компоненты, которые не нарушают целостность территориального развития России. Вместе с тем меняется мир, и та экономическая модель, к которой привыкли наши девелоперы и которая действительно хорошо работала, больше работать не будет – появится что-то новое. Логика развития городов станет другой, во всем происходящем точно будет элемент госуправления. Но в какой форме будет осуществляться это госуправление? Мне показалось важным начать говорить об этом уже сегодня со специалистами, которым есть что сказать. К сожалению, сегодняшняя ситуация в России такова, что лишь горстка специалистов способна рассуждать на эту тему. Наша сегодняшняя сессия – это пикник на обочине. И моя мысль по поводу пользы наших встреч такая: мы создаем задел на будущее, формируем предпосылки для рождения новых градостроительных идей. Дискуссия «Актуальность градостроительной теории» на Арх Москве, 2025Фотография © Екатерина Баталова специально для бюро EmpateКирилл Гладкий архитектор, партнер и заместитель генерального директора архитектурного бюро GA, советник РААСН, член-корреспондент МААМ Несколько лет назад появилось ощущение, что профессиональные дискуссии о градостроительных теориях поиссякли. Как профессиональное сообщество мы разобщены: каждый находится в своей специализированной нише, из нее мы выходим редко, проблемы и цели проектов развития не обсуждаем, общего знаменателя проектной практики, теоретических исследований не ищем. Но свои мастер-планы и маркетинговые исследования предлагают девелоперы. В их мире царят алгоритмы успеха коммерческих моделей, параметры экономической эффективности. И есть ощущение, что городские исследования, основанные на big data, начинают замещать фундаментальную теорию. Идет много разговоров про будущее городов. На мой взгляд, это форма, которая пока ничем не наполнена: разрозненные прекраснодушные рассуждения, аналитические маркетинговые выкладки, визуальные или PR-провокации, произведения издательского искусства или бизнес-планы. А что с проектами происходит дальше, какой у них жизненный цикл, какая их ждет реализация, что будет после нее, мы не вполне себе представляем. Размах тоже не тот: если в «нулевые» и 2010-е мы говорили о долгих сроках и стратегиях, то сейчас масштаб наших работ и концепций уменьшается. Теперь это проекты комплексного благоустройства, развития инфраструктур, выявления градпотенциала размещения тех или иных функций, в основном жилых, но не целостное понимание новой среды. Что-то происходит из-за внешних управленческих трансформаций, но не как результате движения изнутри территории – я имею в виду принцип партисипаторного планирования, который ввело в нашу жизнь КБ «Стрелка» с помощью Московских урбанистических форумов, а также Высшая школа урбанистики. Дискуссия «Актуальность градостроительной теории» на Арх Москве, 2025Фотография © Екатерина Баталова специально для бюро EmpateАтланты и жизнь теорийОлег БаевскийЗаслуженный архитектор РФ, профессор, научный руководитель образовательной программы «Городское планирование» Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского НИУ ВШЭ Нашей стране повезло: были гиганты. На средовом подходе Алексея Гутнова, Вячеслава Глазычева, Александра Высоковского, Григория Каганова основана вся теоретическая рамка представлений о развитии пространственной структуры. Каркасно-тканевая эволюционная модель Алексея Гутнова объяснила механизм самоорганизации пространственных систем любых масштабов. Существует фундаментальная связь между доступностью территории и интенсивностью ее использования – простая вещь, которая заслуживает названия «постоянной Гутнова». Это то, что определяет эволюцию развития градостроительной системы, и то, что удивительным образом формально связывает пространственную структуру с поведением человека. Триггером развития города – территориального роста, расширения, насыщения каркасом – является, как выяснил Гутнов, изменение поведения человека. Также Гутнов определил две суперхарактеристики. Первая – это связанность: как та или иная территория взаимодействует с остальными территориями и определяет ее роль в этой структуре. Вторая – насколько интенсивно территория используется. Сопоставляя эти характеристики, мы можем выявлять сложившиеся диспропорции в структуре города и подсказывать направления для их ликвидации. Это эволюционное развитие, политика мягкой силы. Вы не требуете от территории стать тем, чем она не может стать. Неравномерно-районированная модель Александра Высоковского детализирована модель Гутнова. Она позволила выявлять конкретные очаги системных центров, элементов каркаса. Параллельно развивались модели в Институте Генплана, например, модель полицентра Алексея Каверина. Дальше шла работа с территориально-коммуникационной моделью. Она, в отличие от предшествующих, была уже не имитационной, а оптимизационной, потому что создавалась для того, чтобы подсказывать решения. Мы масштабировали эту модель, применили к Казанской и Камской агломерациям, и она сработала: модель позволяет прогнозировать развитие и оптимизировать параметры развития. Есть и другое направление. Анастасия Потапенко, молодая исследовательница из Владивостока, предложила применять уже комплекс моделей. И неравномерное районирование, и территориально-коммуникационную, и зарубежные модели Space Matrix и Space Syntax. А студенты бакалавриата Высшей школы экономики занимаются тем, что делают из открытых данных территориально-коммуникационную модель для любого города. Даже самый бедный муниципалитет может сегодня иметь эту оптимизационную модель, которая подсказывает направление развития. Чтобы стало ясно, что за количественными характеристиками стоит еще и система ценностей, хочу привести один пример. У территориально-коммуникационной модели очень простая логика: чем лучше связана территория с населением, тем она привлекательнее для размещения мест приложения труда и объектов обслуживания. А чем лучше территория связана с местами приложения труда и объектами обслуживания, тем она эффективнее для размещения жилого фонда – и экономически, и социально. Из этой логики можно получить дифференциацию территории, сопоставляя характеристики доступности и связанности по нескольким типам политики. Первый тип политики – высокие характеристики насыщенности и связанности, образцовая среда, по сути, каркас. И это, конечно, политика сохранения. Второй тип политики – одна величина с хорошей транспортной доступностью и плохой насыщенностью, или наоборот. Это политика развития: есть неиспользованные ресурсы. Третий тип – низкие характеристики и того, и другого. Это политика протекции, надо обеспечить на территории социально-гарантированный минимум. И центральная ячейка этой простой матрицы – территории-середняки. У них все в порядке, они сбалансированы и могут стать кем хотят. Политика невмешательства. У этих политик есть очень прозрачная этическая интерпретация. Политика сохранения – уважение к старшим. Политика развития – требовательность к сильным. Политика протекции – участие к слабым. Политика невмешательства – терпимость к инакомыслящим. Дискуссия «Актуальность градостроительной теории» на Арх Москве, 2025Фотография © Екатерина Баталова специально для бюро EmpateАлексей Муратов урбанист, публицист, партнер КБ «Стрелка», бывший главный редактор журнала «Проект Россия» База, на которой зиждется сегодняшнее градостроительство – это база «нового урбанизма»: от американского – Кристофер Александер, Андре Дуани, до европейского – братья Крие, Альдо Росси. И, конечно, советско-российское крыло – Гутнов с Глазычевым. Я не вижу, чтобы появлялись серьезные теоретики, которые поколебали бы эту линию, связанную с контекстуальным подходом, с идеей того, что надо учиться у исторического города: он жизнестоек во всех смыслах этого понятия и позволяет создавать преемственное эволюционное поле, обуславливает мягкое, щадящее развитие среды. Город – сложное явление, и теорий города много. То, о чем говорил Олег Артемович – это скорее формальные теории, основанные на математических моделях. А есть теории критические, позитивистские, которые имеют своими приложениями самые разные области: городской социум, городская экономика, транспорт, планирование территорий и так далее. Связь теории и практики часто нелинейна. Теории, которые выходят на математические модели, обретают свой инструментарий и применяются специалистами, которые даже не знают, откуда эти теории произошли, кто их придумал. Те люди, которые сейчас с помощью ГИС-инструментов определяют угловые точки городского каркаса и дальше моделируют плотность и виды использования земельных участков, не знают, что эту тему теоретизировал в России Гутнов со своими коллегами, а в Великобритании – Билл Хиллер, который высчитал концепцию Space Syntax. Это просто необязательно, потому что ГИС-инструменты подсказывают все быстро без всяких теорий. Помните, была «Команда десять» (Team Ten) – объединение поздних модернистов, в которое входили Жорж Кандилис, Джанкарло Де Карло и другие, кто боролся с ранними модернистами? Они провозглашали: «Делать, как Корбюзье пишет, но не как строит!». И обозначали тем самым фундаментальное противоречие между всем, что связано с ручным трудом, и рефлексивной деятельностью, направленной на осмысление абстрактных и общих явлений. Поэтому мне кажется, что социальный, рыночный и властный контекст проектирования влияет на градостроительство больше всяких теорий. А если мы говорим про теории, которые влияют на профессионалов, то любой проект является теорией. Когда мы с коллегами из «ДОМ.РФ» и Брусники разрабатывали стандарт комплексного развития территории, как раз руководствуясь принципами «нового урбанизма», получился теоретический труд. Но его практическое применение оказалось очень ограниченным в силу того, что направления устойчивого развития не являются сейчас приоритетными. Абсолютным приоритетом было строить по 100 миллионов квадратных метров жилья в год. Соответственно, нашей главной задачей было обеспечить темпы и объем жилищного строительства. В принципе, тоже достойная цель, но мы вступили с ней в диссонанс, и это осложнило нам жизнь: по факту мы не смогли работать с девелоперами. Когда мы делали мастер-планы по стандарту, который разработали, они говорили: «Нет, здесь низкая плотность, слишком много улиц и других общественных пространств. Этот вариант нас не устраивает, мы пойдем к кому-то другому». Как видите, теория бывает архитектору, планировщику, урбанисту как в плюс, так и в минус. Она иногда довольно сильно ограничивает деятельность. И сейчас мы уже немного, грешным делом отходим от этого стандарта: жизнь заставляет быть более гибкими, адаптивными. Дискуссия «Актуальность градостроительной теории» на Арх Москве, 2025Фотография © Екатерина Баталова специально для бюро EmpateАксиология БрусникиВасилий Большаковруководитель отдела мастер-плана девелоперской компании Брусника, выпускник программы Архитекторы.рф У вас есть работа в рамках программы Брусника методично внедряет в свои проекты решения, заложенные в стандартах комплексного развития: мы и участвовали в разработке этих стандартов, и постоянно их совершенствуем на практике. Для нас это безусловная ценность, которую мы воплощаем в городской среде. При этом мы открыты к эксперименту. В этом смысле Брусника – своего рода градостроительная лаборатория в масштабах страны: мы присутствуем уже в тринадцати регионах. Внутри Брусники есть ценностный документ под названием «Политика продукта», которым должны руководствоваться работающие в компании архитекторы. Градостроительным вопросам там посвящено пять пунктов. Ключевой для нас пункт – это целостность пространства. Когда девелопер заходит на определенную площадку, он зачастую мыслит в границах этой площадки. В суете вокруг своего клочка земли он упускает из внимания контекст, забывает о том, как интегрировать застройку в окружение, сформировать целостную среду. Брусника в этом плане мыслит шире и никогда не сосредотачивает внимание только лишь на своей площадке. Второе – сегрегация, разделение. Мы стараемся лишний раз не городить заборы или иные препятствия между землевладениями. Мы видим свою задачу в том, чтобы стимулировать интеграционные процессы в рамках осваиваемого пространства. Задействуем для этого в том числе топологию. Люди должны иметь возможность свободно перемещаться по территории, знакомиться, коммуницировать друг с другом. Третье – бесшовность, то есть создание безбарьерной среды. Четвертое – инфраструктура. Ее важно создавать заранее. Сегодня мы в первую очередь реализуем инфраструктурные объекты, и не только первой необходимости, вроде садиков и школ, но и такие, которые обеспечивают рекреацию, рабочие места. Все ради того, чтобы новый квартал, район зажил своей жизнью. Наконец, пятое – плотность не любой ценой. Мы каждый раз ищем баланс между плотностью и эстетическими характеристиками застройки. Плотность не является качественной характеристикой, это экономический показатель. Дискуссия «Актуальность градостроительной теории» на Арх Москве, 2025Фотография © Екатерина Баталова специально для бюро EmpateАгломерации Республики ТатарстанОлег Григорьевархитектор-градостроитель, директор ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан» Несколько лет назад я начал организовывать Институт пространственного планирования Республики Татарстан. Он занимается мастер-планами всех агломераций региона – Казанской, Камской и Альметьевской. Было очевидно, что без опоры на нормальную теорию добиться искомого сбалансированного развития устойчивой территории будет невозможно. Поэтому мы собрали сильную команду: теоретики Олег Баевский и Алексей Каверин плюс группа математиков и программистов. Таким коллективом нам удалось довести до программного продукта ту теорию, которая восходит к Гутнову, которую развивал Олег Баевский, которую долго практиковали в Институте Генплана Москвы. Сейчас мы применяем ее и в Татарстане. На выходе мы получили три модели: территориально-коммуникационную, поликритериальную и полицентр. Территориально-коммуникационная модель – это общая оценка и политика развития районов. Поликритериальная модель – оценка территорий по развитию жилой и нежилой функции. Полицентр – это конкретные рекомендации по объемам застройки жилой и нежилой функции в каждом расчетном районе. Все это работает в связке с транспортной моделью, но это отдельное направление теории.  Территориально-коммуникационная модель. Применение балансового моделирования в пространственном планировании Республики ТатарстанИзображение © Олег Григорьев / ГБУ Институт пространственного планирования Республики Татарстан Поликритериальная модель. Применение балансового моделирования в пространственном планировании Республики ТатарстанИзображение © Олег Григорьев / ГБУ Институт пространственного планирования Республики Татарстан Полицентр. Применение балансового моделирования в пространственном планировании Республики ТатарстанИзображение © Олег Григорьев / ГБУ Институт пространственного планирования Республики ТатарстанПолицентр очень плотно работает с транспортной моделью и решает простой вопрос: как оптимизировать размещение мест приложения труда и мест проживания на больших территориях? Это задача нетривиальная: можно долго на транспортной модели считать и оптимизировать транспортную сеть, но нужно заходить и с обратной стороны. Как оптимальным образом разместить население на территории, чтобы и транспорт работал хорошо, и происходило устойчивое развитие? Применение балансового моделирования в пространственном планировании Республики ТатарстанИзображение © Олег Григорьев / ГБУ Институт пространственного планирования Республики ТатарстанПолицентр работает на стандартной оценке четырех показателей: по связанности с населением, по доступности населения, связанности с рабочими местами и доступности рабочих мест. За четыре итерации, когда мы данные перекидываем из транспортной модели в балансовую, мы добиваемся некой оптимизационной модели. И на выходе получаем по каждому расчетному району рассматриваемой территории конкретные рекомендации: сколько здесь можно разместить людей, рабочих мест, а значит – предприятий. Применение балансового моделирования в пространственном планировании Республики ТатарстанИзображение © Олег Григорьев / ГБУ Институт пространственного планирования Республики ТатарстанИ это все напрямую, линейно влияет на конкретные цифры для каждого расчетного района. То есть каждый расчетный район – такое маленькое пятнышко – получает четкие рекомендации: здесь можно построить столько-то квадратных метров и не больше, здесь нужно разместить столько-то предприятий, которые сгенерируют столько-то рабочих мест. Абсолютное прямое действие теории. Но это работает только с растущим населением, с убывающим населением – бессмысленно.  Применение балансового моделирования в пространственном планировании Республики ТатарстанИзображение © Олег Григорьев / ГБУ Институт пространственного планирования Республики Татарстан Применение балансового моделирования в пространственном планировании Республики ТатарстанИзображение © Олег Григорьев / ГБУ Институт пространственного планирования Республики Татарстан Применение балансового моделирования в пространственном планировании Республики ТатарстанИзображение © Олег Григорьев / ГБУ Институт пространственного планирования Республики Татарстан Применение балансового моделирования в пространственном планировании Республики ТатарстанИзображение © Олег Григорьев / ГБУ Институт пространственного планирования Республики Татарстан Применение балансового моделирования в пространственном планировании Республики ТатарстанИзображение © Олег Григорьев / ГБУ Институт пространственного планирования Республики ТатарстанМодель фиксируется в мастер-планах агломераций, цифры переходят в параметры функциональных зон генеральных планов и требования ПЗЗ (правила землепользования и застройки). Потом ниже, на уровень планировки проекта, и так далее, по ступенькам – вплоть до ГПЗУ (градостроительный план земельного участка). Параметры по каждой территории утверждаются на уровне республики. Чтобы изменить их, нужно обратиться в Кабинет министров республики – только он может внести изменения в этот документ. Применение балансового моделирования в пространственном планировании Республики ТатарстанИзображение © Олег Григорьев / ГБУ Институт пространственного планирования Республики ТатарстанПоскольку мастер-плана до сих пор не существует в правовом поле, Кабинет министров республики решил назвать это «Комплексная схема социально-экономического и пространственного развития Казанской агломерации». Это прикладной документ: не теория, а абсолютно четкие требования к развитию каждой площадки, направленные на сбалансированное развитие. С помощью «Комплексной схемы развития агломерации» мы в два с лишним раза снизили объемы стройки, которые намечались на периферии и порождали дисбаланс. Мало сказать, что мы придерживаемся определенной этики – нужно довести ее до конкретных цифр, акцептовать руководителю и потом жестко держать. В Татарстане подготовили отдельный закон о градостроительном мониторинге. Он позволяет институту запрашивать данные, мониторить ситуацию. И ежегодно на стол руководителю ложится отчет о том, куда мы идем, как соблюдается градостроительная политика. Нам пришлось централизовать весь функционал градостроительного проектирования на уровне субъекта. Для этого мы делали экспертизу абсолютно всей градостроительной документации, которая выпускается в республике. Да, это большая и серьезная работа, но ее нужно делать. Дискуссия «Актуальность градостроительной теории» на Арх Москве, 2025Фотография © Екатерина Баталова специально для бюро EmpateЦитоплазма неразмежеванной землиАндрей Гнездиловархитектор, соучредитель и первый заместитель директора бюро «Остоженка» Работа, начатая Институтом пространственного планирования Республики Татарстан, требуется всей нашей стране. Но очень многие, в том числе градостроители-практики и градостроители-теоретики, не заметили одну существенную деталь: при капитализме есть частная собственность на землю. А в том, с чем мы привыкли работать и называем нашей градостроительной теорией, – никакой частной собственности на землю не было. Предстоит проделать огромную работу в этом космосе плавающей государственной собственности, во всей этой цитоплазме неразмежеванной российской земли с осколками чьих-то участков. Дискуссия «Актуальность градостроительной теории» на Арх Москве, 2025Фотография © Екатерина Баталова специально для бюро EmpateКогда мы с Кириллом Гладким делали «Дизайн-код улиц» для Южно-Сахалинска, то столкнулись с тем, что красные линии – почему-то в бортах проезжей части. То же самое и в Новосибирске: есть красные линии шириной 10 метров. А за руслами этих красных линий расположена terra incognita: это реально ничья земля, абсолютно бесхозная. Мы ее обозначили как «Территория с неопределенными функциональным назначением и имущественной принадлежностью». Мало того, русло улиц, проезжая часть все еще находилась в частной собственности какого-то местного «автодора». Вот оно – чудо несоответствия наших теорий и правды земли! В Москве, казалось бы, вся территория должна быть покрыта ППТ (проектами планировки территории). Но ничего подобного. Слава Богу, сейчас появился механизм КРТ. Если участки так и будут окружены непонятной неразмежеванной землей, то мы никогда не наведем порядок. Мы – бюро «Остоженка» – начали работу в городе с одноименного исторического района. И в этом историческом районе до революции все было понятно: парцелляция, домовладение, межа и так далее. Теперь нам удается это повторить только уникальным образом на уникальных территориях, которые называются реновацией, например. Потому что ни на один советский микрорайон никакая сетка межевания не напяливается. И нам просто суждено, скорее всего, продолжать жить в этом колхозе, потому что колхозное поле очень трудно разделить на частные участки. Катастрофически не хватает плотности улиц – как мы знаем, плотность улиц даже в Москве примерно 2,6 на квадратный километр. Это прямо связано с межеванием, потому что каждая межа должна выходить на улицу. В любом организме есть скелет, каркас, и есть ткань. А если в ткани нет живой клетки, то и она будет неживой. Почему я немножко повернут на этой теме? Потому что вижу, что ни одна из наших действующих градостроительных теорий не закрывает ее. Как нам переделать советские города? Как их адаптировать к капиталистической реальности? Никак! Но надо признать, что вообще наша страна с такой живой тканью – единственная в мире. Нет, возможно, еще Северная Корея. А больше нигде в мире такого чуда нет, когда была бы неизвестно чья земля. Дискуссия «Актуальность градостроительной теории» на Арх Москве, 2025Фотография © Екатерина Баталова специально для бюро Empate |

|