|

Размещено на портале Архи.ру (www.archi.ru) |

|

| 03.07.2025 | |

|

МАРШоу: разложено по полочкам |

|

|

Юлия Тарабарина |

|

|

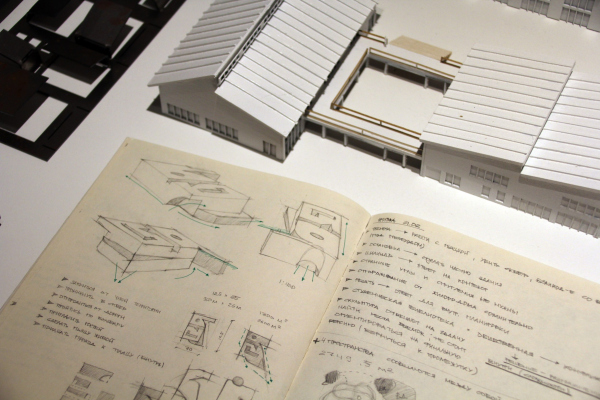

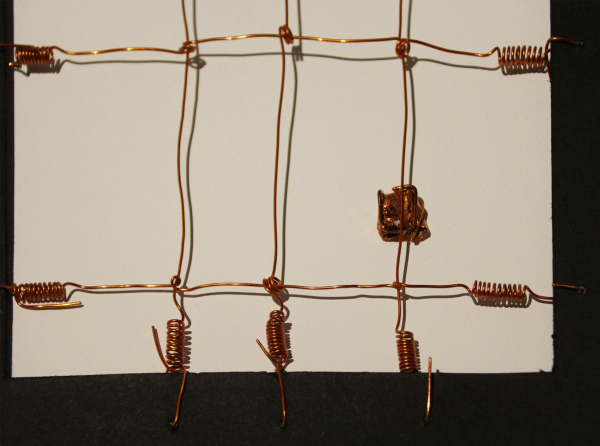

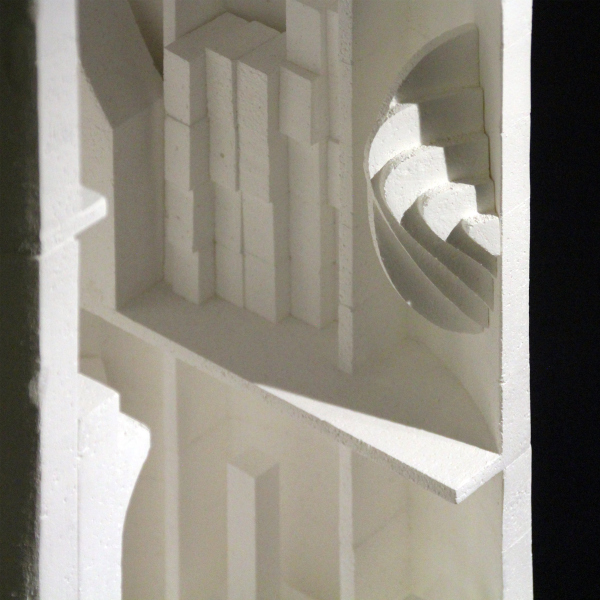

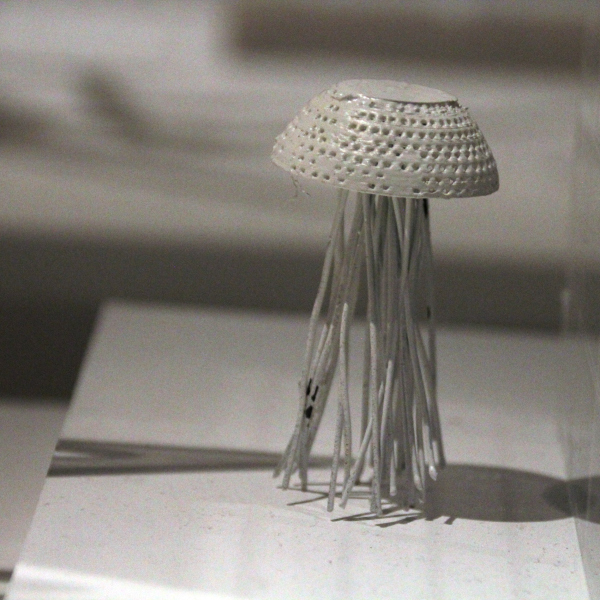

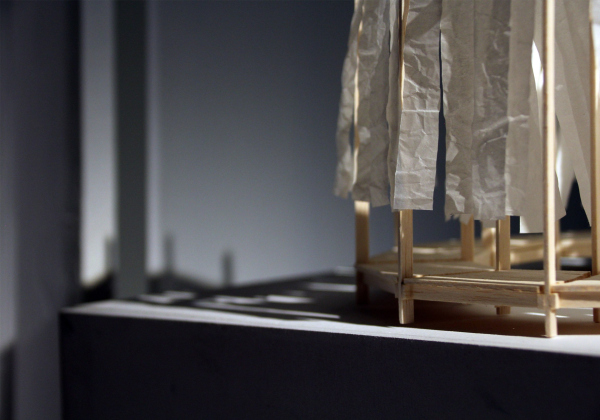

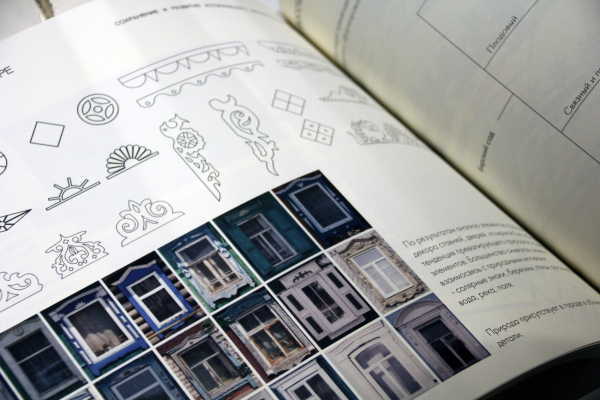

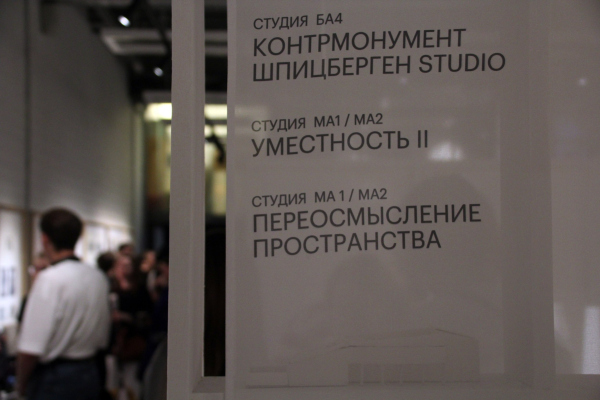

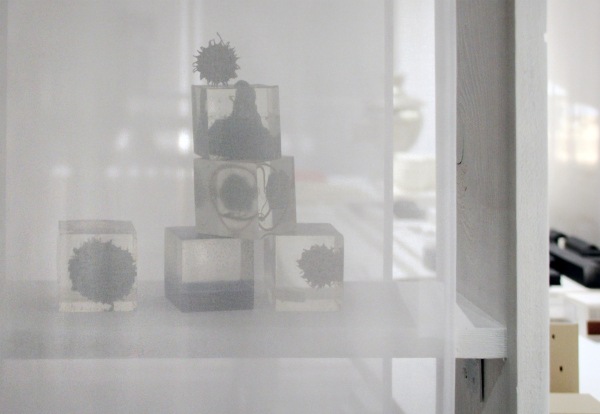

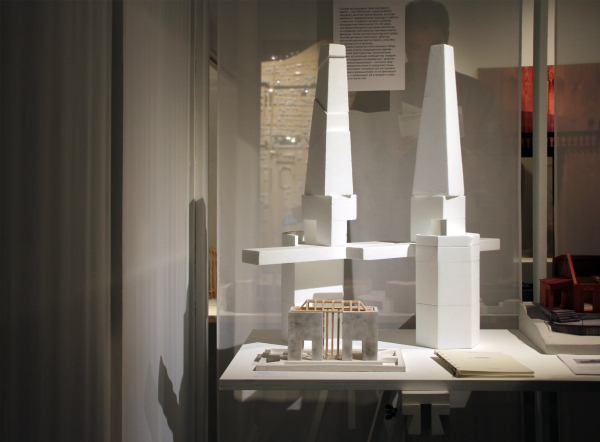

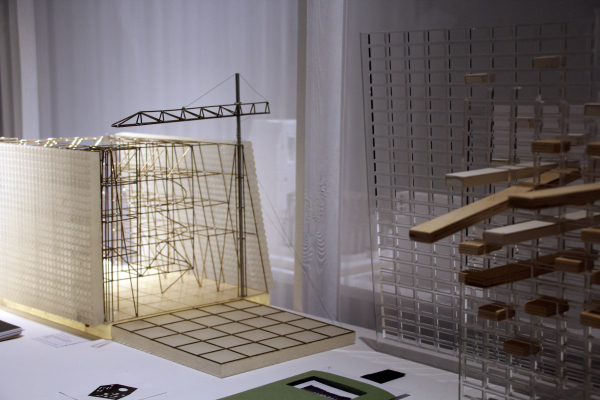

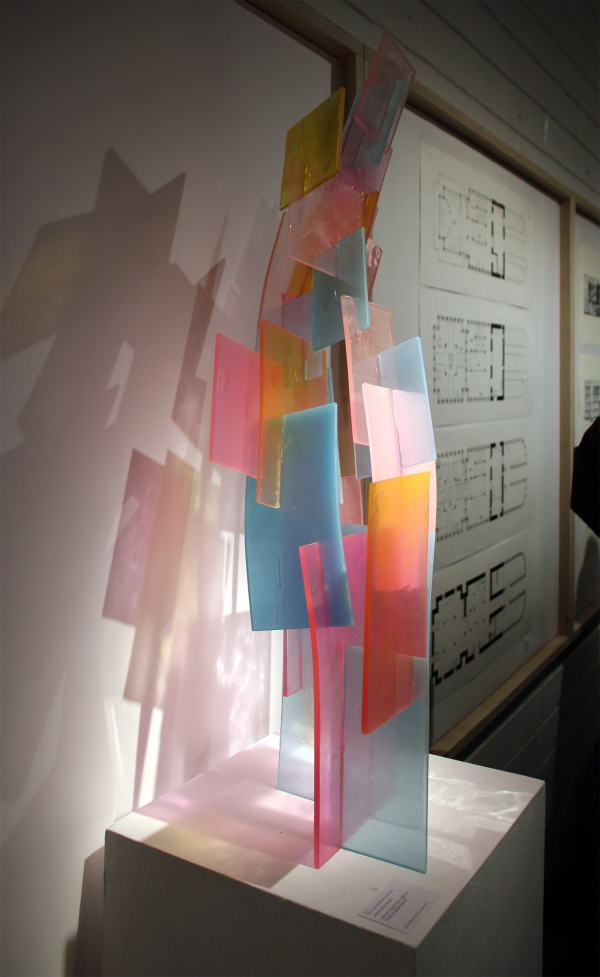

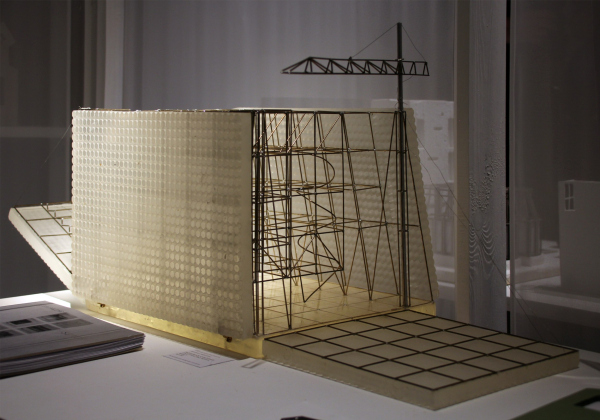

Новая выставка МАРШоу превзошла все предыдущие. Она поэтична, материальна, насыщенна, разнообразна – но еще и структурирована, в буквальном смысле многослойна и красива. Сами авторы признают, что вряд ли еще лучше получится когда-нибудь. Мы же с оптимизмом смотрим в будущее и изучаем выставку. Выставки МАРШоу, которые входят в череду Degree Show всех школ, входящих в UU, и восходят к европейской, прежде всего британской, практике отчетных выставок – были, кажется, первыми, с которых началась последовательная «прививка» артистически-поэтичных экспозиций нашему отечественному архитектурному образованию, ранее надолго увязшему в голове карандашом и планшетах с отмывками. Вру, инсталляции, объекты и авторскую графику наши архитекторы, в том числе очень молодые, делали всегда, – но полуподпольным методом тусовочного андеграунда, столь ценимого, в том числе, за не-вполне официальность, и потому преимущественно неофициального. А тут – целая архитектурная школа раз за разом подает пример атмосферных выставок студенческих проектов: с макетами в духе арт-объектов, книжками, блокнотами рабочих эскизов и прочей сушеной травой, неструганым деревом, проволокой, лепной керамикой. Хоть никуда не уходи от такой красоты, так затягивает.  МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина МАРШоу 2025Фотография © Юлия ТарабаринаИ кстати сказать, что немаловажно, разделяет одних людей от других: одни с охотой разглядывают вот-это-вот-всё, других калачом не заманишь... Да, но особенности поддаются суммированию. Первый признак – разнообразие фактур и материалов и некая незатесненность в их использовании, она создает живой артистичный ряд, позволяющий возможность наслаждаться выставкой как художественной. Рисунки, акварельные пятна, поэтичные тексты с кучей опечаток... Поэтическая метафоричность – второй, а может быть, нулевой, признак, откликается на любимый подход Евгения Асса. Здесь ничто не сухо, а многое очень загадочно, стимулирует к умственному и эмоциональному усилию. К слову о метафорах: прекрасно, когда тень от макета хиппи-шалаша вырастает в Эмпайр-Стейт-Билдинг. Интересно, кто еще заметил?  МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина МАРШоу 2025Фотография © Юлия ТарабаринаТретий, ну или второй, вот я и запуталась, признак – материальность. Она отражается не только в загадочных глиняных или проволочных макетах, но и в работе с материалом и особенностями материи современной архитектуры, с мокапами, с этим всем. Бакалавры первого года делают собственноручно макеты, например, фасадного «пирога» с утеплителем или фасадной резьбы.  МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина МАРШоу 2025Фотография © Юлия ТарабаринаТо есть метафоричность, философичность, поэтичность – ни разу не отрываются от действительности, как раз-таки наоборот. И еще они всегда ездят на местность, предназначенную к исследованию, смотрят, говорят, пишут, рисуют. Что тоже помогает «посадить» учебную работу на действительность, не исключая ее, действительности, поэтизации. Так-так. Выставки имеют определенную историю, помню, одна как-то проводилась на Петровке, а затем долгое время в зале школы МАРШ, в обычном месте. Но нынешняя – определенно лучше других. Четче, яснее, даже пространство зала как будто стало побольше благодаря системному разделению на ячейки. «Ну все, лучше мы уже не сможем», – шутит директор школы Никита Токарев. Правда, получилось очень хорошо. Живописность и разнообразие – плюс, но они же умножают хаос, с которым раньше не удавалось побороться так же успешно, как теперь. Сейчас по центру выгородка из двух слоев кисеи на деревянном каркасе, она создает шесть равных ячеек. Их делят между собой бакалавры и магистры. На стенах – соразмерные рамы, в них и планы, и эскизы. Вдоль стен макеты и объекты покрупнее.  МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина МАРШоу 2025Фотография © Юлия ТарабаринаАвторы экспозиции – выпускники школы МАРШ, а сейчас ее преподаватели: Катерина Волобуева, Ирина Гарифуллина, Василиса Бикеева. Решение помогло не только систематизировать пространство и передвижение по нему, акцентировать отдельные студии – раньше, будучи развешаны по стене, они шли как-то потоком, я теперь яснее, – но и лучше расставить свет, так что некоторые акценты, особенно если верхнее освещение убрать, чудо как хороши.  МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина МАРШоу 2025Фотография © Юлия ТарабаринаБольше того: между слоями кисеи во всех перегородках расставлены рабочие макеты, много-много. Тут можно увидеть метафору: они рабочие, их обычно никто уже не видит, и тут они «прячутся», но в то же время составляют основу, «стенки», самонесущую часть как экспозиции, так и учебного и рабочего процесса. В итоге возникла игра теней в духе театра XX века, Левенталя какого-нибудь.  МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина МАРШоу 2025Фотография © Юлия ТарабаринаТретий плюс нынешней экспозиции: хорошо устроен стол для рассматривания студенческих тетрадей – кстати, в прошлые годы, кажется, нарастало количество полиграфических тетрадей, а теперь, кажется, опять стало больше рукописных, это почему-то радует. Обратите внимание: рядом со столом есть скамейка, можно сесть и вдумчиво листать тетради. Это стоит сделать, и не только с теми тетрадями, что на столе: в «ячейке», посвященной проекту про Тулу, есть не только самовар, но и отличный мини-глоссарий, забавный и нетривиальный. Искала там понятие «комфортной среды», не нашла, вздохнула с облегчением. В ячейке Уместность II, магистров Сергея Малахова и Евгении Репиной – полностью сделанный мастер-план города Бирска.  МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина МАРШоу 2025Фотография © Юлия ТарабаринаМы планируем опубликовать работы нескольких групп, и философическую, как всегда, группу Евгения Асса, и удаленный Шпицберген. Вам же, дорогие читатели, рекомендуем зайти на выставку, она работает до 17 августа, вход бесплатный, .  МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина МАРШоу 2025Фотография © Юлия Тарабарина |

|