|

Размещено на портале Архи.ру (www.archi.ru) |

|

| 19.05.2025 | |

|

Кит идентичности будущего |

|

|

Юлия Тарабарина |

|

| Объект: | |

| Национальный центр «Россия» | |

| Адрес: | |

| Россия, Москва. Краснопресненская набережная, 14 | |

| Архитектор: | |

| Вера Бутко | |

| Антон Надточий | |

| Мастерская: | |

| ATRIUM | |

| Авторский коллектив: | |

| Антон Надточий, Вера Бутко, Петр Алимов, Полина Явна, Алиса Силантьева, Роман Хорев, Алексей Сорокин, Даниил Гавриш, Дарья Буторина, Рашид Гильфанов, Арина Заметельская, Сергей Надточий | |

|

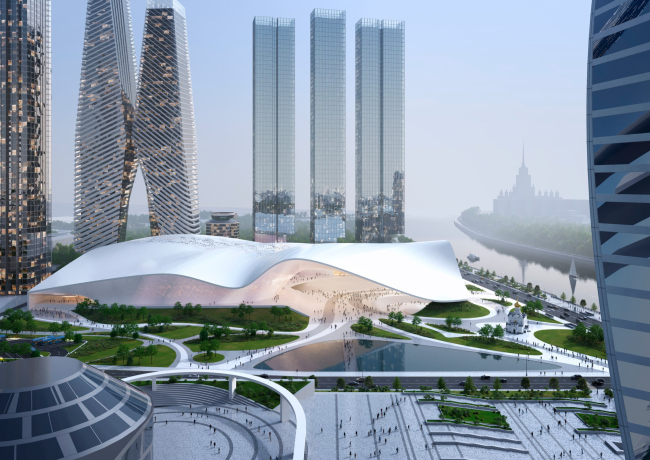

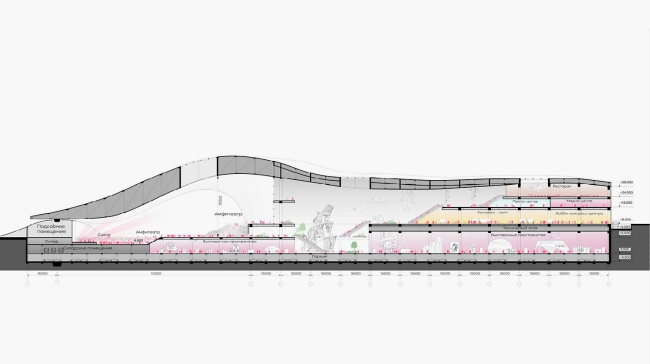

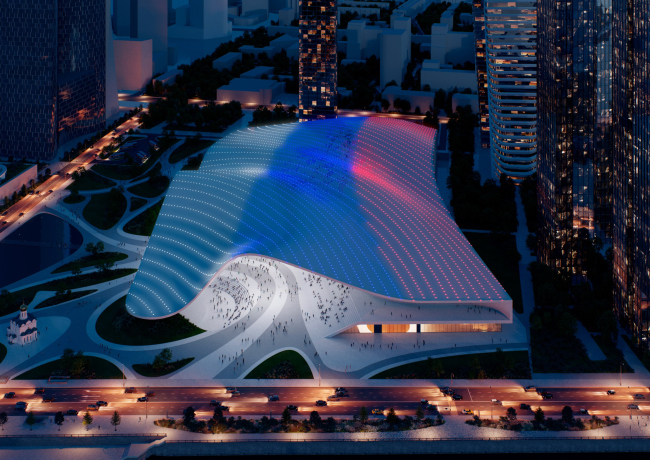

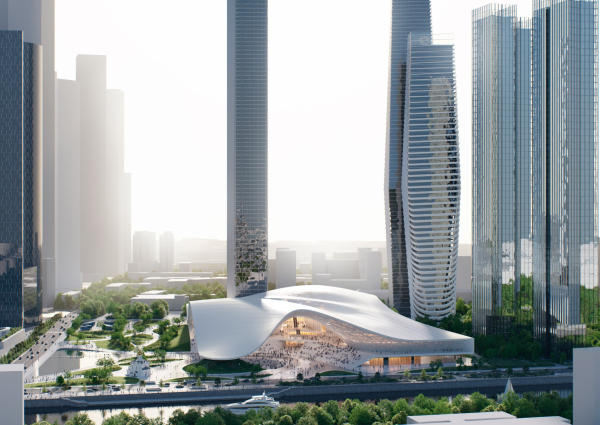

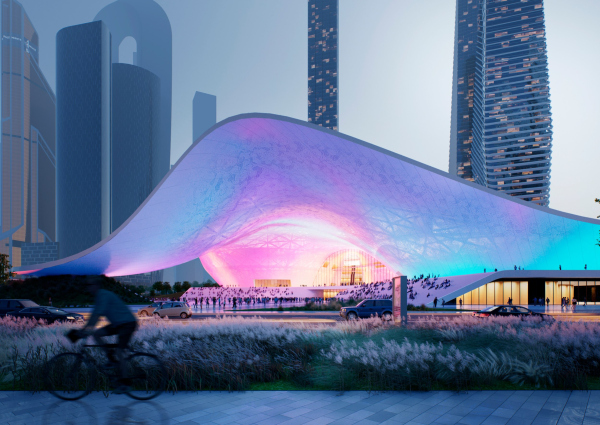

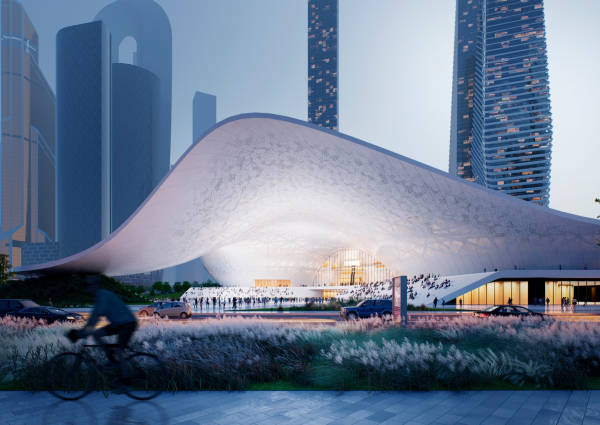

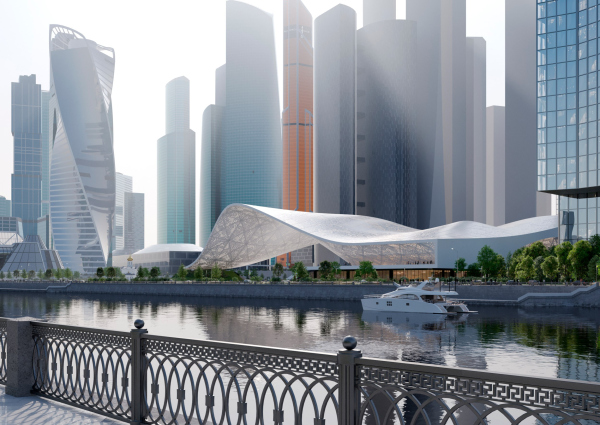

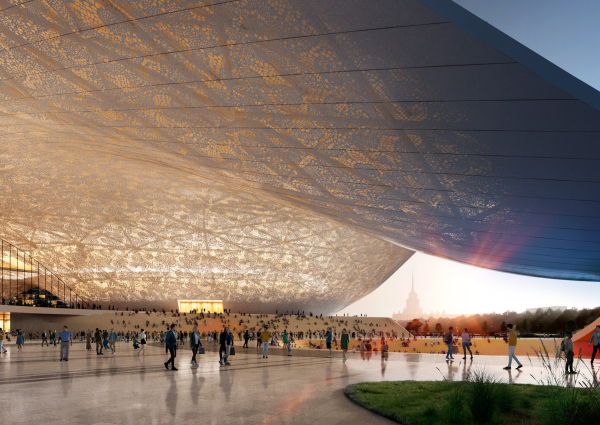

Или покров? Или снежная равнина? Вере Бутко, Антону Надточему и архитекторам бюро ATRIUM досталась сложная и ответственная задача – предложить образ Национального центра «Россия». Современный, но замешанный на культурных кодах. Ни на что не похожий, и в то же время напоминающий, неуловимо, очень многое. Признаем, задача нашла своих авторов. Изучаем предложенный образ. Решение о Национальном выставочном центре «Россия» было принято на самом высшем уровне. Сначала на ВДНХ появился одноименный павильон с масштабной «про всю страну», затем, когда выставка закрылась, ее содержимое в было перенесено в пространство Экспо-Центра рядом с Сити – на время до строительства нового здания конгрессно-выставочного центра на 20 000 посетителей в день. Строить планируется там же, на месте старого выставочного центра, к востоку от Сити. В марте стало известно, что в закрытом конкурсе на его проект победили архитекторы ATRIUM. Национальный центр «Россия»© ATRIUMНадо подчеркнуть, что ATRIUM – первые, кому, по справедливому замечанию их друга архитектора Левона Айрапетова, удалось еще в 2010-е построить в Москве здание нелинейной архитектуры. Речь о реконструкции кинотеатра «Гавана» на Сущевском валу для нынешней «Планеты КВН». Ее фасад образуют две ленты, сплетающиеся в объеме и пространстве. НЦР выглядит продолжением поисков на новой, более масштабной, стадии. Во-вторых, это не только здание-объем, но и большое общественное пространство. Новая – прошу заметить, большая и крытая, под навесом – городская площадь, и новый парк. Национальный центр «Россия»© ATRIUMВспомним недавнюю историю. Многим известно, что в центре ММДЦ по давнему проекту Бориса Тхора планировался парк. Его, как будто в насмешку, потом заменили зданием торгового центра «АфиМолл Сити», попытавшись компенсировать отсутствие зелени шелкографией с изображением деревьев. Обманный получился парк, и ТРЦ все эти годы прочно сохраняет за собой значение главного общественного пространства Сити – до такой степени, что на уровне эмоционального восприятия в деловом центре существует два пространства: город небоскребов вверху и подземный потребительский рай внизу. Попадая из одного в другой, хочется немного потрясти головой, чтобы прийти в себя, – настолько эти среды разные. Так вот, один из плюсов нового проекта национального центра – это парк, который занимает всю восточную часть территории, вдоль Выставочного переулка, где сейчас почти всегда идет много людей вдоль забора. Как и территория вдоль набережной. На углу со стороны моста и башни Эволюция, запланирован треугольный пруд, где, в определенных ракурсах, будет отражаться здание Национального центра. Национальный центр «Россия»© ATRIUMИными словами, проект формирует то самое зеленое пространство, которое исторически было «утрачено» в процессе формирования ММДЦ 2000-х. Главный вход в здание заглублен и перед ним образована площадь, сливающаяся, согласно замыслу, с парком и набережной, открытая для людей и очень большая. Объем здания, общей площадью около 200 000 м2, тем самым отходит на второй план, оставляя роль акцента проницаемому, но в то же время защищенному пространству, раскрытому на набережную, а также в сторону метро и самого Сити. Создающему приглашающую зону перед входом. Пожалуй, это самая большая «лоджия входа», которую мне приходилось видеть.  Национальный центр «Россия»© ATRIUM Национальный центр «Россия»© ATRIUMЕсли посмотреть на продольный разрез, то видно, что крытая площадь занимает чуть менее трети длины, а внутри ее продолжает трехсветный, на всю высоту, впечатляющий и масштабный атриум. В нем также могут размещаться крупные экспонаты, как врисованная здесь для примера башня Татлина. Разрез. Национальный центр «Россия»© ATRIUMНа крытой площади – два амфитеатра, они расходятся, как круги на воде, от внешнего угла. Кровля в этом месте опускается на землю, «как бы делая реверанс в сторону церкви Серафима Саровского», – поясняют авторы, и опирается на зеленый холм, в тылу которого расположена сцена с медиа-экраном и заглубленный амфитеатр. Национальный центр «Россия»© ATRIUMВторой амфитеатр трактован как часть собственно объема здания – весь контур главного фасада превращен в ступени. Здесь можно будет подняться на верхние уровни, где расположены "второстепенные входы в автономные функциональные зоны", – рассказывают авторы. Если первый, малый, амфитеатр сосредоточен на своей летней сцене, то со второго, большого, будет видна одновременно сцена, река и Сити, поскольку пространство площади слева и справа раскрывается широкими «арками». Национальный центр «Россия»© ATRIUMТакже нелишне будет вспомнить, что рядом с рассматриваемым участком, на месте павильонов номер 2 и 8 Экспо-Центра, давно, в 2006 году, еще при жизни Захи Хадид планировалось построить по ее проекту многофункциональный комплекс «Юрий Долгорукий». Это говорит нам о двух вещах: что судьба старого выставочного центра была решена уже тогда, если не раньше; и что дело Захи, а архитекторы ATRIUM относятся к ней с немалым уважением, живет и развивается. Вспомним и еще один проект ZHA – конкурсный, на театр в Екатеринбурге, в виде большого кита за прозрачным стеклом. Сходство, конечно, отдаленное, и в то же время если мы посмотрим на здание центра Россия в целом, вместе с его отражением в пруду, то тоже получится некий «кит». Есть что-то общее в их нелинейной образности.  Национальный центр «Россия»© ATRIUM Национальный центр «Россия»© ATRIUMПриводя аналогии, сделаем одну важную оговорку. Вера Бутко и Антон Надточий работают в том направлении, которое лично я считаю возможным называть неомодернизмом. А одна из особенностей, унаследованная им от «классического» модернизма – искреннее стремление к новизне, стремление оторваться от прообразов, а не процитировать их, прийти, в конечном счете, к исключительному высказыванию. К тому же сама задача: проектирование главного выставочного центра всей страны, обязывает стремиться к исключительности.  Вера Бутко, ATRIUM Идея родилась как будто с чистого листа. Мы не хотели, чтобы за нашим объектом стоял какой-то буквальный аналог, даже осознанно отсекали варианты, имеющие сходство с уже построенными или уже известными проектами. Но мы же, искусствоведы, для того и нужны, чтобы, искренне признавая уникальность, сложность и футуристичность, ставить произведение в контекст. Никуда не уйдешь, дорогие архитекторы, от контекста, даже стремясь к уникальности. Это и хорошо. Итак, последняя аналогия – с парком Зарядье: с фасадами его «пещер», с «Ледяной корой», ну, и амфитеатры на кровле тоже о чем-то говорят... Впрочем, совсем уж близкой эту параллель тоже не назовешь, но и ничего удивительного в ее возникновении нет, все же мы в Москве, да и значение обоих объектов для города представляется сопоставимым. Поверхность оболочки покрыта орнаментом. Тут можно вспомнить, что первый проект для того же места был предложен полгода назад архитекторами DO Buro, авторами павильона 2023 года на ВДНХ. Его объемное объемное построение было другим, подковообразным в плане, а вот крупный кружевной рисунок там тоже присутствовал, и это, как кажется поначалу, связывает оба проекта. Хотя орнамент это, в принципе, – очень распространенный прием современной архитектуры. В новом проекте, тем не менее, есть несколько существенных, чтобы не сказать ключевых, отличий. Для начала, орнамент расположен не сверху, а снизу: как потолок, беспрепятственно перетекающий, согласно правилам модернизма, между внешним и внутренним пространством, подчеркивая их связность и эфемерность стеклянной перемычки теплого контура. Или как узорная «подкладка» одежды. Это подчеркивает и усиливает разницу между внутри и снаружи: декор делает внутреннее пространство уютным, освоенным, человекоориентированным. Концентрация орнамента в разных частях комплекса – разная. В атриуме балконы, перемычки, эскалаторы, все как полагается в современном музее. И все тот же кружевной потолок-платок, внутри он переходит в стены и формирует центральное пространство.  Национальный центр «Россия»© ATRIUM Национальный центр «Россия»© ATRIUMИ еще, и это самое главное – орнамент задуман как динамичная проекционная поверхность, интегрирующая «локальные культурные коды разных народов нашей страны»; следовательно, помимо русского кружева, которое мы видим сейчас в проекте, узор может быть любым и даже включать анимацию. Интересно увидеть, как это будет реализовано. ATRIUM известен любовью к новациям, все может оказаться живым, ни на что не похожим. Хочется рассчитывать на это.  Национальный центр «Россия»© ATRIUM Национальный центр «Россия»© ATRIUMТретья особенность – медийный орнамент накладывается на трехмерную сетку конструкций, поддерживающих объем и видимых на просвет, что подчеркнуто, прорисовано сейчас и в рендерах проекта и создает, по словам авторов, «дополнительный визуальный слой».  Национальный центр «Россия»© ATRIUM Национальный центр «Россия»© ATRIUMТехногенный и – традиционный, народный, исторический орнаменты накладываются друг на друга, как две разных тюли в театральной декорации. При этом техногенная часть рисунка постоянна, это каркас, а культурно-ориентированная изменяема и подвижна, что тоже достигается с посредством использования современных технологий. Любопытный путь для синтеза вещей, разнесенных по времени и смыслу. Тут хочется еще раз вспомнить «Планету КВН» – там сквозь нелинейные ленты фасада и даже под ними, если подойти поближе, неплохо видна трехмерная сетка несущих конструкций. На волнообразной гладкой поверхности кровли – другая, точечная подсветка, которая позволит видеть транслируемую картину на всей поверхности кровли с окружающих небоскребов. В дни государственных праздников на нее можно проецировать – поясняют авторы – государственный флаг. Он и изображен сейчас в проектной графике. Можно предположить, что это будет одна из самых крупных медиа-кровель в мире, хотя эту гипотезу еще требуется проверить... Национальный центр «Россия»© ATRIUMВполне очевидно другое: этот нелинейный объем, покров, платок, флаг или снежная равнина, – должен будет стать заметным скульптурным высказыванием в составе Сити. Такой пластики пока еще совсем немного в Москве, и совсем нет в ММДЦ, где преобладают, как известно, вертикали башен. Выставочный центр противопоставляет им акцентированную горизонталь и нелинейность.  Антон Надточий, ATRIUM Мы считаем, что любое новое здание сегодня должно говорить языком современной архитектуры, отражать картину мира и философию своего времени. Но, чтобы концентрированно и в одной точке создать долговременный образ целой страны, это должна быть не просто современная архитектура, а архитектура, устремленная в будущее – смелая, футуристичная и в то же время не гротескная. Все известные нам знаковые памятники архитектуры на момент их создания были весьма футуристичны, потому и стали символами своего времени. Проект планируется реализовать к 2029 году. Ждем.  Национальный центр «Россия»© ATRIUM Национальный центр «Россия»© ATRIUM Национальный центр «Россия»© ATRIUM Национальный центр «Россия»© ATRIUM Национальный центр «Россия»© ATRIUM Национальный центр «Россия»© ATRIUM Национальный центр «Россия»© ATRIUM Национальный центр «Россия»© ATRIUMP.S. Сдвоенная башня в северном углу территории не относится к проекту Национального центра и пока информации о ней у нас нет. |

|