|

Размещено на портале Архи.ру (www.archi.ru) |

|

| 08.04.2025 | |

|

Вент-фасад: беда или мелочь? |

|

|

Юлия Тарабарина |

|

| Объект: | |

| Донская публичная библиотека в Ростове на Дону | |

| Адрес: | |

| Россия, Ростов-на-Дону. Пушкинская ул., 175A | |

| Авторский коллектив: | |

|

Архитектор: Ян Семенович Занис Инженер: Борис Сидельковский Рельефы: Владимир Лемпорт, Николай Силис, Юрий Александров |

|

|

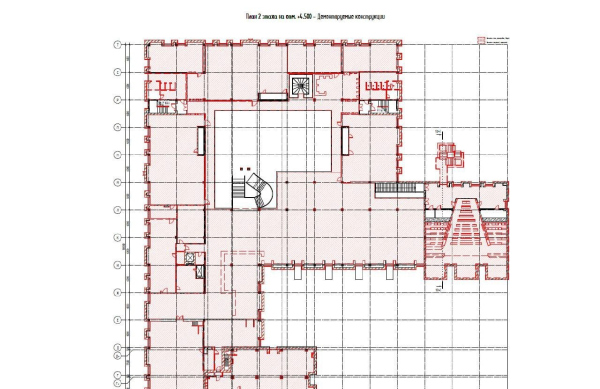

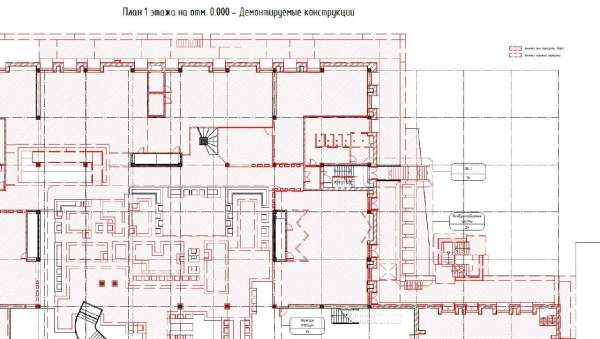

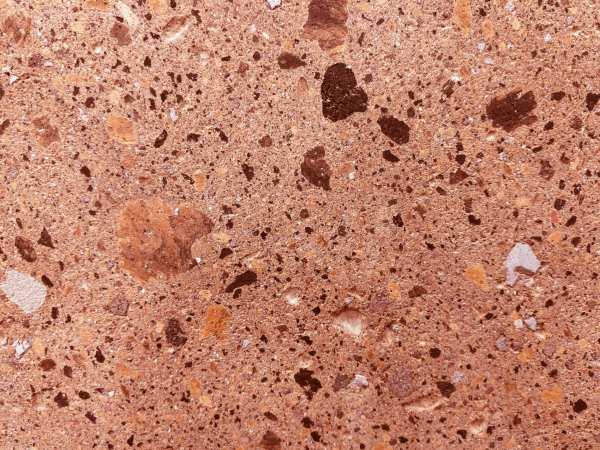

Еще один памятник модернизма под угрозой: Донскую публичную библиотеку в Ростове-на-Дону архитектора Яна Заниса планируется ремонтировать «с максимальным сохранением внешнего облика» – с переоблицовкой камнем, но на подсистеме, и заменой туфа в кинозале на что-то акустическое. Это пример паллиативного подхода к обновлению модернизма: искажения не касаются «буквы», но затрагивают «дух» и материальную уникальность. Рассказываем, размышляем. Проект прошел экспертизу, открыт тендер на генподрядчика, так что надежды особенной нет. Но почему же нельзя разработать, наконец, методику работы со зданиями семидесятых? В конце марта на сайте закупок был проект капремонта Донской публичной библиотеки в Ростове-на-Дону. Тендер актуален до 14 апреля.  Фрагменты проектной документации, опубликованные Геннадием Крольманом. Красным – все, что демонтируютАвторы проектной документации: Проектно-строительная компания «Содружество» Фрагменты проектной документации, опубликованные Геннадием Крольманом. Красным – все, что демонтируютАвторы проектной документации: Проектно-строительная компания «Содружество»Заказчик – библиотека. Разработчик проектной документации – Проектно-строительная компания «Содружество». Проект подписан: директор Е.А. Крохалев и инженер Г.Г. Калинчук. Еще в 2023 году он положительное заключение госэкспертизы. Тут надо сказать, что здание Донской библиотеки в Ростове архитектора Яна Заниса – исключительно по нескольким причинам. Во-первых, снаружи оно выглядит как очень каменная скала с портретными рельефами в верхней части «ключевого» угла башни, обращенного к площади. Все вместе напоминает отцов-основателей, хотя сделано совершенно иначе: не в скале, а в составе лаконичного объема-стелы.  Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Геннадий Крольман Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Геннадий КрольманВ процессе строительства библиотеку прозвали «цитаделью».  Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.руА внутри – очень светлый, белый атриум с сеткой крупных зенитных фонарей, виртуозно изогнутой лестницей, совершенно роскошным зимним садом. Натуральный камень, в том числе туф, «проникает» в интерьер, к примеру, в облицовке колонн: в атриуме они кажутся очень тонкими, хрупкими.  Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.руВторая особенность: библиотеку проектировали в 1960-е, строительство началось в 1974, а закончилось – в 1994 году. Что объясняет присутствие мраморного портрета архиерея в атриуме у фонтана. Так же как и объясняет, вероятно, не самое высокое качество строительства: в середине 1990-х было сложно его ждать и требовать. Поэтому надо признать справедливость комментаторов, указывающих на осыпание облицовки. Снаружи видны и проплешины, и объявления о падении камня, и высолы; внутри тоже и высолы, и протечки.  Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.руВ том, что здание нуждается в заботе и внимании, сомнений нет. Сомнения в другом – в какой именно? В какой мере уместен ремонт, реконструкция, в какой – реставрация? На проект капремонта библиотеки обратил внимание ростовский краевед Геннадий Крольман: в своем он назвал его «лютым уродством и дегенератством» – за что получил спам-атаку на 3000 ботов и угрозы «разбития лица», правда, другому человеку, но за защиту здания библиотеки. Словом, все непросто. Причем, судя по косвенным сведениям, среди комментаторов присутствовали и авторы проекта капремонта. Министерство культуры Ростовской области о «сохранении внешнего облика здания», и затем свои заявления. Ростовское общественное движение «МойФасад» направило ИО губернатора Ростовской области Слюсаря письмо с просьбой «в сроки до утверждения проекта инициировать рассмотрение проектной документации на Общественном совете при комитете по охране ОКН Ростовской области». Геннадий Крольман архитектора Артура Токарева, три основных пункта такие: разница в толщине, созданная вентфасадом, необратимо изменит пропорции; сейчас рельефы Николая Силиса и Владимира Лемпорта «плавно вытекают» из фасада, в вентфасаде они «утонут»; сейчас щели в облицовке минимальные, на подсистеме будут неизбежно больше; туф мягкий материал и плиты для крепления на подсистеме понадобятся толстые; крен стен есть, но выравнивать его вентфасадом невозможно и не нужно; об изысканиях по необходимости улучшения звука в кинозале ничего не известно, больше вопросов, чем ответов. Полностью соглашусь с замечаниями Токарева, даже добавить особенно нечего. Собственно, здесь есть несколько проблем: преследования, не совсем точного информирования и отсутствия методики обновления зданий периода модернизма. Давить на общественника за критическую оценку проекта дико и недопустимо, особенно, если это подтвердится, – когда давление происходит со стороны авторов самого проекта. Ну вы совсем уже одичали, да? Будем надеяться, что такого рода случаями займутся правоохранительные органы, это сфера их компетенции. Относительно информирования сложнее. Наталья Демиденко, «официальный представитель Министерства культуры Ростовской области», , что «команда, работавшая над созданием проекта капремонта библиотеки, в первую очередь ставила своей задачей сохранение ее первоначального облика. Донская публичная библиотека максимально сохранит свой внешний вид».  Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Фрагмент облицовочного туфа. Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.руСобственно, вопрос – что понимать под сохранением? Похожий, предположим, даже очень похожий, камень туф из Армении, но на подсистеме. Она сделает каждую стену толще на 15–20 см, но здание большое, а формы простые. Так, может быть, никто и не заметит изменения пропорций? Предположим, 10–20% населения заметит: утолщение объемов, щели, блеск металла под ними. Но остальные-то не заметят? Может быть, тут и заключается некий секрет: не заметят и привыкнут. И будут облицованные вентфасадом здания считать «настоящими», с «не измененным» обликом. В зависимости от качества подсистемы и облицовки фасады – особенно их тонкие элементы – оплывают, приобретают большую или меньшую картикатурность. Становятся странно-непохожими на себя. Почему так? Это довольно очевидно. Авторы проектов 1960-х – 1970-х не рассчитывали на облицовку подсистемой. Работали не с оболочкой, а практически, непосредственно со стеной, «лепили» массу если не сложнее, то, как минимум, иначе. Те же самые темы, актуальные и сейчас, у них получали другое материальное выражение. То, что мы теряем, обновляя здания 1970-х по «современной» технологии, – это их материальность. И в данном случае не так важно, хотя об этом следует вспомнить, что здание библиотеки строили не без приключений. К примеру, рельеф стал таким, как есть сейчас, абстрактно-перемешанным, в силу ошибки: не все части доставили по железной дороге, и авторы собрали то, что было, на месте, как могли. Первоначально планировалось, что портреты великих будут располагаться в ряд на «столбиках», более монументально. Или: Ян Занис в 1994 году отказался прийти на открытие здания, так как был недоволен внесенными в процессе реализации изменениями. Однако: мы что, теперь, продолжим вносить незапланированные изменения? Здание 30-летней давности, или 50-летней, если смотреть на начало строительства, – объект истории. Вместе со всеми искажениями и изменениями, которые случились. И относиться к нему следовало бы соответственно: дистанцированно. Как к памятнику культуры, в том числе архитектурной, что в данном случае кажется несомненным. При механическом соединении формы 50-летней давности и современной технологии сам по себе подход перестает быть современным. Поскольку одна из ключевых черт культуры модернизма состоит не в уничтожении старого, как думают некоторые, – а в четком различении старого и нового. В идеальном случае старое консервируется и экспонируется, а новое вступает с ним в диалог, создает свежесть и напряжение. Сыграть в эту игру – немалое искусство, но когда получается, тогда да, одно произведение, не важно какой давности, входит в контакт с современным высказыванием. Получается круто. Но, увы, пока не очень часто. Можно привести пару редких позитивных примеров, хотя бы Дворец Пионеров на Ленинских горах. Но у него был охранный статус. Чаще здания, в том числе яркие и авторские, «тонут» в новой облицовке и становятся непонятно чем: ни старыми, ни новыми, чем-то средним, не очень осмысленным. Почему так происходит? Потому что: 1. здания модернизма не имеют охранного статуса, а следовательно, применить к ним методики реставрации способна только добрая воля заказчика и авторов; 2. методика их реставрации не разработана. Кое-кто из специалистов кое-где говорит, что нет, можно утеплить без вентфасада, например, изнутри, например, за счет стеклопакетов в витражах. Но ничего не меняется. На данный момент лучшее, что может произойти с авторским зданием модернизма – его оставят на какое-то время в покое в ответ на общественный резонанс и просто чтобы подумать. Так было с владимирским и тверским вокзалами, зданием ТАСС, так недавно поступили с цирком на проспекте Вернадского. Худшее – понятно, снос. Вентфасад паллиативное решение, можно даже вообразить себе, что придут сознательные потомки, какие-нибудь прогрессоры из книжек Стругацких, снимут все эти подсистемы, как сейчас реставраторы смывают побелку с фресок, и сделают красиво. Но вот что воображаемые друзья-потомки – не мы с вами, это жаль. Некоторая неискорененная средневековая диковатость видится мне в реализуемом подходе.  Рельеф Николая Силиса и Владимира Лемпорта с портретами великих мыслителей. Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Геннадий Крольман Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Геннадий КрольманНадо однако признать, что проект капремонта, в рамках вышесказанного, то есть отсутствия охранного статуса и методики, выглядит тщательным и дотошным. Файлов в проектной документации тьма-тьмущая. И потом, можно было бы предложить керамогранит, неотличимо имитирующий нужный туф, или металлокассеты, и так далее. С другой стороны, можно было подыскать подсистему потоньше. Тем не менее, в рамках обозначенного подхода очевидно, что люди работали и старались. Труда вложено немеряно. Что тоже, при всем уважении к труду, представляет собой проблему. Тут есть две новости, как водится. Плохая: проект, насколько известно, утвержден, да еще и в 2023 году, так что рассмотреть его «до утверждения» уже не получится. Можно только отменить и переделать, что, в силу вложенных сил и средств, надо думать, будет больновато. Но надо же когда-то начинать. Хорошая новость в том, что статус проекта – капитальный ремонт, а не реконструкция, хотя сделан он именно как реконструкция. Статус капремонта, при наличии желания, позволяет остаться в рамках особенностей исходного здания. А для того, чтобы сделать его энергоэффективным, может быть, реально предложить какие-то другие решения. Есть же, в конце концов, позитивный пример Национальной библиотеки Татарстана там облицовка жива-живехонька. Конечно, по качеству первоначальной реализации это был Музей Ленина, но дело не в этом, а в том, что любые плиты подлежат укреплению. Дело в постановке задачи. Так что надежда, хотя и небольшая, на приостановку процесса в силу «общественного резонанса» и пересмотр проекта, вероятно, есть. Остается наблюдать. И думать о методике работы со зданиями модернизма. Представить себе, как потомки, ругаясь на практику 2020-х, отковыривают подсистему от бетона, и изменить подход прямо сейчас. Вдруг получится?  Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру Донская публичная библиотека в Ростове на Дону, 04.2025Фотография © Александра Мочалова, Архи.ру |

|