|

Размещено на портале Архи.ру (www.archi.ru) |

|

| 07.05.2025 | |

|

По ком звонит колокол |

|

|

Алёна Кузнецова |

|

| Объект: | |

| Великая страна – Великая победа. 1941-1945 | |

| Адрес: | |

| Россия, Санкт-Петербург. Исаакиевская площадь, 1 | |

| Мастерская: | |

| DD:A|D | |

| Авторский коллектив: | |

|

Руководитель: Петр Толпин ГАП: Анна Манзарова Архитектор: Мария Вакар Графический дизайнер: Анара Хайрушева Художник постановщик: Валерия Камольцева Куратор: Анна Ялова Кураторская группа: Ольга Романова, Софья Караваева, Юлия Сталь, Богдан Хилько, Любовь Хоботова |

|

|

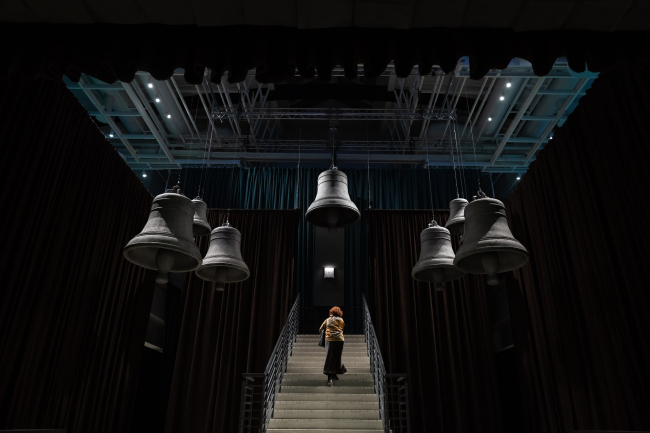

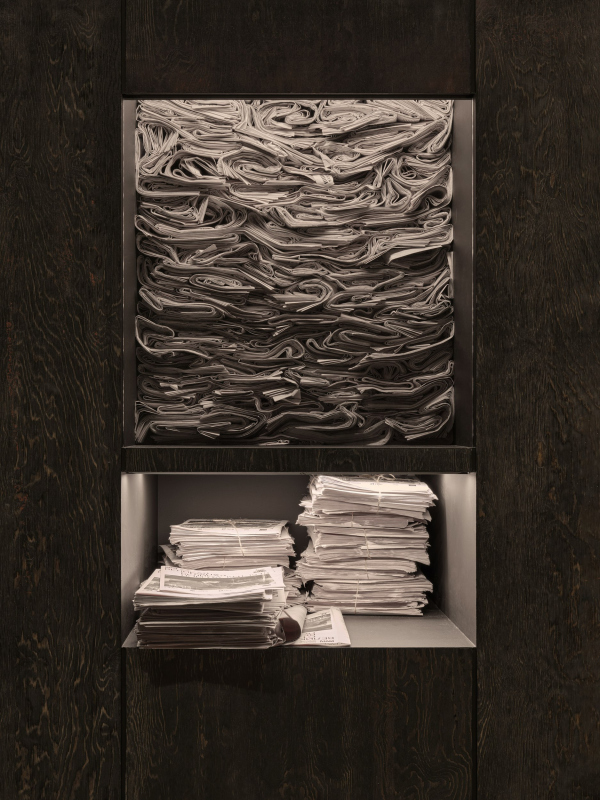

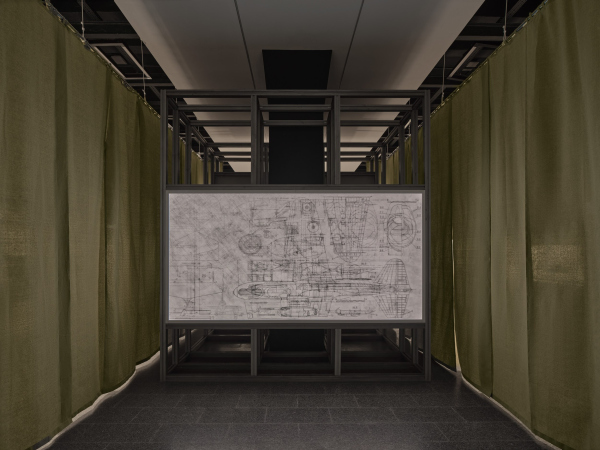

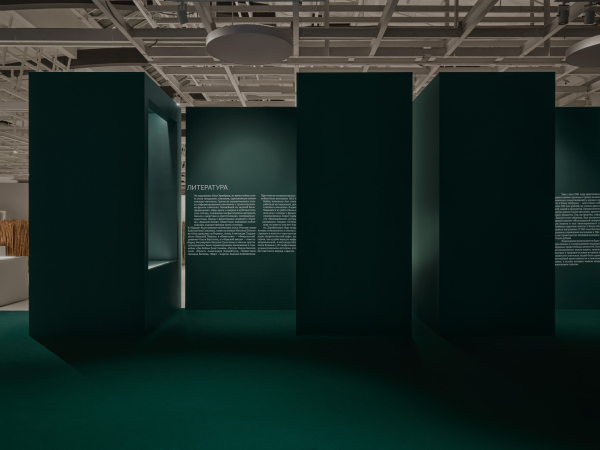

В петербургском Манеже работает выставка, посвященная подвигу тыла в годы Великой Отечественной войны. За архитектуру отвечало бюро DD|A:D, которое не оставило посетителям шансов «проскользить» по экспозиции: приемы из сакральной и мемориальной архитектуры включают чувства, а фактуры, цвет и свет задают тон, подготавливая к встрече с тяжелыми и важными событиями. Выставка приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Выбранный кураторами ракурс смещает фокус на тех, кто остался за линией фронта, – и это один из способов рассказывать об ужасах войны в достаточной степени эмоционально, правдиво и объемно, но избегая травмирующих картин. В конце концов задача подобных проектов – помогать помнить и понимать, а не сталкивать посетителя с чувствами, которые он не сможет переработать. Такой подход вполне универсален, а еще подходит для того, чтобы говорить о войне с детьми и подростками. Их на выставке было предостаточно уже в день открытия, когда еще не все пояснительные тексты были на своих местах. Выставка «Великая страна – великая победа», 2025Фотография © Ирина Колпачникова / предоставлена пресс-службой ЦВЗ «Манеж»Тема подвига тыла дала кураторам огромное количество материала. Как и многие другие выставки Манежа, нынешняя по своей структуре напоминает энциклопедию, в которой кратко и наглядно освещены все аспекты того или иного вопроса. Однако бюро DD|A:D удалось добавить к этому экскурсу еще и архитектурное измерение, которое помогает вовлечь посетителя и помимо информации дает чувство сопричастности и опыт сопереживания. Выставка «Великая страна – великая победа», 2025Фотография © Ирина Колпачникова / предоставлена пресс-службой ЦВЗ «Манеж»Само пространство Манежа задействовано настолько плотно, что иногда его перестаешь узнавать – лестницы, галереи и колонны первого этажа словно специально построили под проект, при этом обрамление из новых перегородок, объемов, переходов и фактур ломает «четвертую стену» – забываешь, что ты в Манеже, Петербурге, 2025 году и осторожно следуешь по маршруту, прислушиваясь к звукам радио и гудкам поездов. Великая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|DВход на основную экспозицию напоминает тяжелый и мрачный мавзолей, почти сразу за ним – «крипта» с сияющей газетой. Другие отсылки к мемориальной и сакральной архитектуре чувствуются в линиях, выбранных основными цветах – красном, черном и белом; некомфортном наклоне пола или потолка; резкой смене тьмы и света. Гуляя по залам ловишь себя на чувстве, что кто-то за тобой наблюдает. При этом еще одно общее впечатление – чистое почти стерильное пространство правильных линий. Возможно, это намек на дисциплину, собранность и отсекание всего нефункционального – залог выживания.  Великая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|D Великая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|D Великая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|DВыставка включает семь разделов, которые рассказывают о переходе «на военные рельсы» транспортной системы, промышленности, экономики, науки, медицины, сельского хозяйства и культуры. Все разделы пронизывает «пропаганда» – тут и там кричат агитационные плакаты и заголовки газет, с потолка зловеще нависают стопки листовок, звучат отрывки радио-сводок («От советского информбюро…»), а на экранах транслируются киноленты. Выставка «Великая страна – великая победа», 2025Фотография © Ирина Колпачникова / предоставлена пресс-службой ЦВЗ «Манеж»Великая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|DКаждый раздел получил свое оформление. В транспорте – длинный коридор с настоящими вагонами и рельсами; конечной остановкой здесь служит «саркофаг», в котором перевозили тело Владимира Ленина. В экономике – лаконичные стеллажи, выложенные красным сукном. Сельское хозяйство, представленное на втором этаже, из-за электрического света и лабиринтов из пшеницы, запах которой витает уже внизу, неуловимо напоминает декорации американского сериала Fallout – если вспомнить о ленд-лизе и Холодной войне, то ассоциация не кажется такой уж неуместной. Медицина спрятана за ширмой – там самый сложный «контент»: экспозиция рассказывает, какие открытия в области хирургии и реабилитации пришлось сделать.  Великая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|D Великая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|D Великая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|D Великая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|D Великая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|D Великая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|D Выставка «Великая страна – великая победа», 2025Фотография © Ирина Колпачникова / предоставлена пресс-службой ЦВЗ «Манеж» Выставка «Великая страна – великая победа», 2025Фотография © Ирина Колпачникова / предоставлена пресс-службой ЦВЗ «Манеж» Выставка «Великая страна – великая победа», 2025Фотография © Ирина Колпачникова / предоставлена пресс-службой ЦВЗ «Манеж» Великая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|D Великая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|D Великая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|D Великая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|D Великая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|D Великая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|D Великая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|D Великая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|D Великая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|DЛинейное движение посетителя по галереям и центральному залу первого этажа архитекторы прерывают «контрапунктами»: появляется то ответвление в «крипту», то подъем на небольшой балкончик, открывающий вид в другой зал; в иной части подъем становится крутым или тесным. В какой-то момент за поворотим в просвете между стен замечаешь темный колокол на фоне черного бархата, забирающего весь свет, – и это довольно сильное впечатление, за счет неожиданности, контраста и ясного символизма. Выставка «Великая страна – великая победа», 2025Фотография © Ирина Колпачникова / предоставлена пресс-службой ЦВЗ «Манеж»Выставка «Великая страна – великая победа», 2025Фотография © Ирина Колпачникова / предоставлена пресс-службой ЦВЗ «Манеж»Собственно, колокола – одна из кульминационных точек выставки. Традиционно два самых впечатляющих объекта располагают в «партере» перед входом на экспозицию и на лестнице, ведущей на второй этаж. В «партере» в этот раз – огромная инсталляция с «бюрократическими» столами, поверхность которых вместе со всеми предметами вроде телефонного аппарата, подстаканника и толстого гроссбуха густо окрашена серой краской. Над этим «министерством» – гигантское зеркало: оно то ли следит, то ли предлагает увидеть себя как сопричастного. Вход на экспозицию начинается через «ворота», напоминающие мавзолей или бункер. Великая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|DВеликая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|DВеликая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|DНад лестницей же – те самые колокола на фоне мрачной драпировки, вот-вот готовые вздрогнуть. Ступени ведут к небольшому распятию и далее – на второй этаж, куда попадаешь «подготовленным», уже в определенном настроении. Здесь посетителя наконец встречают не предметы, а «живые люди» – жизнерадостные, сильные и сострадающие лики актеров из кинолент, к которым немедленно «подключаешься». Выставка «Великая страна – великая победа», 2025Фотография © Ирина Колпачникова / предоставлена пресс-службой ЦВЗ «Манеж»Великая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|DВсего в экспозиции представлено более 1000 подлинных предметов, артефактов, документов, фотографий, аудиозаписей. Участие приняли более 50 партнеров – музеи, архивы, предприятия, научно-исследовательские институты и университеты. Выставку сопровождает широкая программа: лекции, показы документальных фильмов, программы для школьников. Выставка продлится до 22 июня. Выставка «Великая страна – великая победа», 2025Фотография © Ирина Колпачникова / предоставлена пресс-службой ЦВЗ «Манеж»Выставка «Великая страна – великая победа», 2025Фотография © Ирина Колпачникова / предоставлена пресс-службой ЦВЗ «Манеж»Великая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|DВеликая страна – Великая победа. 1941-1945Фотография © Максим Лоскутов / предоставлена DD:A|D |

|