|

Размещено на портале Архи.ру (www.archi.ru) |

|

| 11.08.2017 | |

|

Михаил Блинкин: «Зачем проживающим здесь ездить туда?» |

|

|

Мария Трошина |

|

|

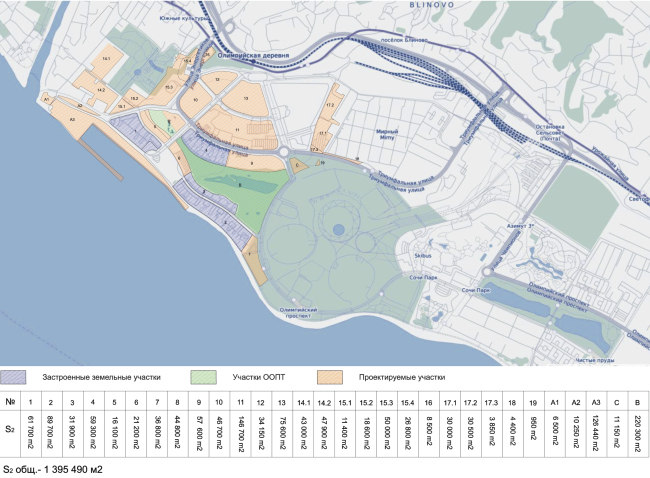

Разговор о том, как следует развивать Имеретинскую низменность после изменения нормативов. Имеретинка-2. Схема границ проектирования. Предоставлено оператором конкурса «Новая Земля»Сейчас конкурсная территория представляет собой бетонные поля с видом на олимпийские постройки. Фотография: Мария ТрошинаНезастроенные территории – пустыри постепенно осваиваются. Этим летом был запущен открытый бассейн в центре курорта, примыкающий к пустырюВ июле в Сочи были названы финалисты первого этапа международного закрытого конкурса на разработку концепции постолимпийского развития Имеретинской низменности города Сочи «Имеретинка 2.0». Мы поговорили с членом жюри конкурса директором Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаилом Блинкиным о его видении территории и о возможных перспективах ее развития.  – Когда разрабатывался мастер-план территории для Олимпиады, озвучивалось, что в него заложены потенции для развития территории в пост-олимпийский период. Хотелось бы понять, что изменилось с тех пор, и чем вызвана необходимость конкурса сегодня? Михаил Блинкин: – Необходимость вызвана тем, что в 2015 году изменились ПЗЗ (правила землепользования и застройки) на территории муниципального образования город-курорт Сочи, которые ввели новую территориальную зону «Особо ценные территории» и установили значение КИТ (коэффициент использования территории) для каждой территориальной зоны. Прежние параметры, которые были ранее, до 2015 года, всех устраивали. Изменения в правилах ужесточили регламент, поэтому сейчас важно определить долгосрочную перспективу и посчитать, насколько серьезно эти ограничения влияют на экономику проекта и продажи. В принципе, проведение данного конкурса является показателем реализации тех потенций, что были заложены на стадии формирования мастер-плана. Заявленный на международном уровне проект говорит о том, что предшествующий период был довольно успешным, и существует благоприятная перспектива развития территории: все, что построено на сегодняшний день, хорошо продается. – Первое, на что обращаешь здесь внимание – яхтенный порт, похожий, как отметил член жюри Питер Бишоп, больше на крепость, чем на гавань… – Да, марина могла бы быть суперполезным коммерческим проектом для этой территории, но она имеет статус морского порта со всеми вытекающими последствиями. Ведь морской порт – стратегический объект с определенными правилами, здесь действуют собственные законы, и нынешняя ситуация, когда он огражден забором и вокруг него нет зелени, вызвана этими ограничениями. Имеретинка-2. Схема границ проектирования. Предоставлено оператором конкурса «Новая Земля»В 2014 году часть порта «Имеретинский» переоборудована в яхтенную марину, вошедшую в состав близлежащего курортного района «Имеретинский». В акватории порта установили три понтона, которые позволили марине принимать дополнительно 50 яхт. Фотография: Мария ТрошинаВид на марину из отеля «Имеретинский». Марина – яхтенный порт «Имеретинский», рассчитанный на 250 яхт, была переоборудована из части грузового порта, построенного к Олимпиаде в районе устья реки Мзымта с целью обеспечения строительства Олимпийских объектов в Имеретинской низменности необходимыми материалами. Фотография: Мария ТрошинаДеятельность портов регламентируется целым рядом документов. Прибрежная часть порта – охранная зона, и она огорожена забором. Фотография: Мария ТрошинаПанорама курорта из окна отеля «Имеретинский». Территория между двумя отелями занята парковкой. Фотография: Мария ТрошинаДо строительства порта ширина пляжей в Имеретинке была около 50 метров. Сейчас отдыхающие загорают на оградительном сооружении откосного типа, усиленном каменно-набросной бермой. Фотография: Мария ТрошинаСамое большое дерево на курорте – искусственная пальма с передающими антеннами. Фотография: Мария ТрошинаЗащитная стена высотой в 1,20 м отделяет пешеходов от моря. Была установлена после шторма, затопившего набережную. Фотография: Мария ТрошинаТак называемая «шпора» – монументальная стена, защищающая суда во время стоянки, была возведена для грузового порта и для этих целей ее было достаточно, но для полноценной марины нужна гавань длинней и более эстетичная. Хотя зона порта и входит в конкурсное задание, здесь недостаточно архитектурного решения проблемы, она более широкая и затрагивает другие компетенции. – У вас была возможность познакомиться с конкурсной территорией в ее нынешнем состоянии – чего, по вашему мнению, здесь не хватает? – Опасения, что после Олимпиады здесь будет мертвая зона, к счастью, не оправдались. То, что здесь уже существует, если мы говорим о жилом секторе, грамотно спланировано, толково построено и востребовано. Здесь все живет. И Олимпийские объекты также востребованы – здесь проводятся соревнования. Есть трасса Формулы-1. Но мне не хватает тени для комфортной пешеходной среды. Вспоминая наш собственный опыт – например, кварталы пятиэтажек в Кузьминках, понимаешь, что все идет своим чередом. Когда их построили, все вокруг домов было голым, а теперь, через 30 лет – это зеленые дворы, где очень приятно находиться. Со временем и здесь деревья вырастут. Приморский бульвар оборудован велодорожкой. Отдыхающие используют и другие экологичные средства передвижения. Фотография: Мария ТрошинаКвартал «Приморский», как и все кварталы курорта, отгорожен от бульвара. Камеры видеонаблюдения обеспечивают безопасность проживающих здесь. Фотография: Мария ТрошинаВдоль бульвара оборудована инфраструктура курорта – спортивные площадки, открытые бассейны, кафе. Фотография: Мария ТрошинаПляжный клуб «Имеретинский» – место отдыха с лежаками и бассейнами находится прямо через пешеходную дорогу от моря. Фотография: Мария ТрошинаКвартал «Приморский». Внутренний двор. Фотография: Мария ТрошинаТерритория, прилегающая к Олимпийскому парку с северной стороны, частично отдана под орнитологический парк. Фотография: Мария Трошина– Какими вы видите перспективы развития территории с точки зрения дорожной инфраструктуры? – Не надо себя обманывать – здесь никогда не будет автомобильного курорта, для этого недостаточно территории. В этом случае на помощь приходит простая арифметика: если брать автомобилизацию на московском уровне, где на 1000 человек приходится 400 автомобилей, то получается, что мне нужно столько же площадей для парковок, сколько и для жилья. Подземный паркинг здесь невозможен – не позволяют грунты, а если обустраивать плоскостные стоянки, то вместо зелени под окном будет автомобильное лежбище, что коммерчески невыгодно, так как не эстетично. Поэтому я считаю, что здесь оптимально планирование свободной от автомобилей территории, соответствующее общеевропейскому тренду. Необходимо создать комфортную пешеходную среду с зелеными бульварами, чтобы не топать по жаре. Здесь уже сейчас широко используются экологичные виды транспорта – сигвеи, самокаты, велосипеды, и надо продолжать развивать альтернативные способы передвижения. – Ваши иностранные коллеги – Висенте Гуаярт и Питер Бишоп высказались о необходимости улучшения связи с соседними районами Сочи. Что вы думаете по этому поводу? – Я думаю, что этот вопрос не актуален. Расширение дороги в направлении центральных районов – это колоссальные инвестиции, но возникает вопрос – зачем проживающим здесь ездить туда. Я уверен, что на этой территории со временем будет все необходимое для полноценной жизни – и развлечения, и культурные объекты, и инфраструктура. Гораздо важнее оборудовать удобный пешеходный подход к железнодорожной станции, которого на данный момент нет. Это как раз вопрос архитектуры и нормальная задача для архитектора, которая должна быть решена в рамках конкурса. Орнитологический парк и квартал «Парковый». Фотография: Мария ТрошинаКвартал «Парковый» примыкает к орнитологическому парку. Фотография: Мария ТрошинаВид на бывший медиа-центр, который сейчас занимают школа для одаренных детей «Сириус» и выставочный комплекс, от орнитологического парка. Пустующая территория входит в предмет конкурса. Фотография: Мария Трошинапамятный знак Олимпиады-2014 установлен на Приморском бульваре. Фотография: Мария ТрошинаНа горизонте Адлер-Арена. Фотография: Мария ТрошинаВид на Фишт и Ледовый дворец от комплекса «Парковый». Фотография: Мария Трошина– Сейчас мы с вами говорим в основном о летнем периоде, но в задачах конкурса речь идет о круглогодичном использовании территории. Есть ли здесь перспектива у постоянных резиденций? – Что здесь делать постоянным жителям? Эта проблема повсеместная во многих приморских городах, в том числе и в Европе. Если не брать во внимание традиционную для курортов сезонную работу в гостиницах, ставка сегодня делается на удаленную работу, связанную с IT, медиа. У нас это направление не так развито, но возможно в этом и есть перспектива для этой территории в частности. – Как вы полагаете, сможет ли конкурс что-то изменить здесь? Какова ваша формула победы в конкурсе? – Успешное градостроительное освоение этой территории и ее развитие зависит от многих факторов, и конкурс – лишь начало пути. Главное, что здесь должно случиться – грандиозное совпадение прекрасной архитектуры и не менее прекрасной бизнес-идеи. |

|