|

Размещено на портале Архи.ру (www.archi.ru) |

|

| 27.01.2017 | |

|

Павел Андреев: «Не хочу заниматься проектами, которые разрушают социальную среду» |

|

|

Елена Петухова |

|

| Архитектор: | |

| Павел Андреев | |

| Мастерская: | |

| АМ «ГРАН» (Мастерская Павла Андреева) | |

|

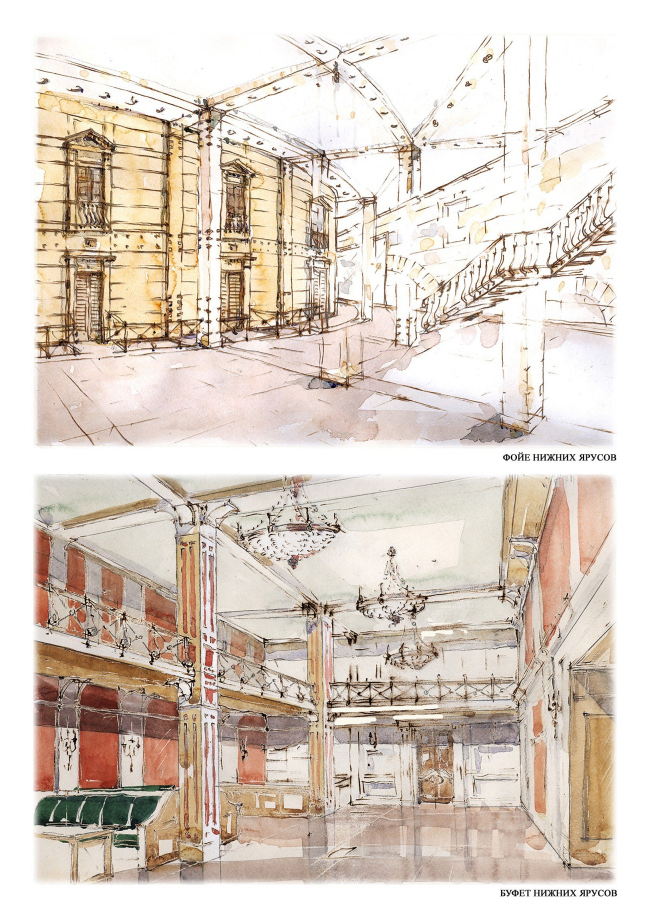

Мастерской «Гран» Павла Андреева в 2016 году исполнилось 10 лет, а работе архитектора в Моспроекте-2 – 20. Говорим о бюро «Гран», о Большом театре и Детском мире, и о том, почему архитектор предпочитает работать в центре города, а не на окраинах. Archi.ru: Павел Андреев Реконструкция филиала Большого театра © мастерская Павла Андреева, 1996-2002Но сам Моспроект-2 – это огромная проектная машина, в которой одна мастерская могла состоять из ста человек и за год подписывать до 11 закрывающих актов на законченные объекты; не каждый советский институт такое делал. У этой махины были свои преимущества. Например, можно было очень быстро собрать высококлассную команду под любой проект, будучи уверенным в квалификации специалистов. Причём институт работал не только на городской или государственный заказ. До 75 % нашего портфеля составляли коммерческие проекты. Чтобы получать такие заказы, необходимо было участвовать в конкурсах, готовить предложения. Для разработки таких блиц-концепций, проведения исследований нужна была совсем другая команда, более мобильная, с другими приоритетами, которая могла бы быстро реагировать на поступающий от заказчика запрос, готовить предложения, подводить к заключению договора и потом уже, при необходимости, передавать проект для более детальной разработки в Моспроект-2, где ресурс, человеческий и финансовый, был совершенно уникален и позволял справиться с абсолютно любой задачей. Так около десяти лет назад была создана моя мастерская «Гран» – как лаборатория, совмещающая идейное, концептуальное проектирование и исследовательскую деятельность. – Что было дальше? Мы развивались постепенно со всей структурой Москомархитектуры, делая довольно крупные работы. Вместе с моим одногруппником Сергеем Бусиным сделали два крупных объекта: реконструкцию здания Лукойла на Тургеневской площади и превратили здание на Пушкинской площади после пожара «Московских новостей» в гостиницу, которая сейчас называется СтандАрт. В «Гран» мы сделали концепцию интерьеров «Детского мира» и начали работать по ревизии некоторых положений проекта Политехнического музея, который сейчас перешел в Моспроект-2, где делается рабочая документация. У нас огромное количество работ было всегда связано с реконструкцией и, в основном, в центре города, и с реставрацией. Мы работали в несколькими федеральными памятниками, Манежем и ГУМом. Это разделено административно, но мне очень сложно разделить себя пополам. Десятилетие «Грана» во многом обеспечило двадцатилетие моей работы в Моспроекте-2. Потому что одно – это линейный цех по выпуску и конвейер, другое – лаборатория, в которой делается концепт. Реконструкция здания Большого ГУМа © мастерская Павла Андреева, 2000-2002Но в какой-то момент ситуация на проектном рынке начала диктовать другие требования и «Гран» превратилась в достаточно самостоятельное образование, которое начало выполнять от начала до конца весь комплекс проектных работ. Я пришёл к ещё одной перестройке, раньше мы работали с очень заметными, знаковыми проектами, а теперь проектируем отдельные дома. Но не могу сказать, что я не доволен. Мы выполняем достаточно важные работы, работаем в центре города. – Каких принципов вы придерживаетесь, работая в центре города? Вероятно, за эти десять лет ваш подход претерпел какие-то изменения? – Я всегда придерживаюсь формулы, которую узнал двадцать пять лет назад. В чём состоит цель работы архитектора? В том, чтобы профессионально грамотно выполнить условия, поставленные как заказчиком, так и средой, в которой ты работаешь. В этом плане ничего не изменилось. – А что изменилось? – В частности сузилась профессиональная специализация. Если раньше мы тратили большое количество энергии на то, чтобы сформулировать задачу, довести её до определения параметров ГПЗУ, на основе которых разрабатывался проект, то на сегодняшний день часть этой работы происходит на уровне городской администрации, задающей нам чёткие ограничения, внутри которых мы обязаны проявлять свою профессиональную грамотность. Мы стремились к этому, но оказались не до конца готовы принять спущенные сверху лимиты. Изменилось отношение заказчиков и всех игроков рынка. С другой стороны, архитектор начинает принимать участие в выработке решений на ранних стадиях развития проекта, чтобы помочь заказчику уточнить бизнес-концепцию, корректнее сформулировать задание, определить уникальные качества будущего проекта для повышения его имиджа и рентабельности. К примеру для одного из наших проектов гостиниц мы делаем специальный альбом, в котором представлен её «дизайн-код»: стилевой формат, который может быть каким-то образом проявлен и на фасаде, и в дизайне интерьеров, и в униформе персонала. Помните, спектакль «Десять дней, которые потрясли мир» на Таганке? На входе в театр стоял парень с винтовкой и накалывал билеты на штык. Это сразу же задавало определенное настроение и восприятие всего действа. И люди уже начинали в это верить, встраиваться в эту концепцию. – Теперь и эти функции входят в обязанности архитектора? – Видимо, да. И мне кажется, это правильно. Лучшие архитектурные объекты создавались внутри каких-то канонов, имеющих ясную логику. Эту логику, систему ограничений нужно самому себе определять. Раньше она заключалась в рамках физических параметров. Сегодня мы её создаем в рамках эмоциональных, психологических, литературных или формальных характеристик, которые заставляли бы поверить в правильность выбранной идеи и следовать за ней. Это необходимое условие для организации любой системы.  Реконструкция здания Московского Манежа © Мастерская Павла Андреева, 2004-2005Административно-жилое здание на Малой Трубецкой улице© Архитектурная мастерская «ГРАН»Жилой комплекс на Симоновской набережной. Проект, 2016© Архитектурная мастерская «ГРАН»Жилая застройка на территории Бадаевского завода. Конкурсный проект, 2016© Архитектурная мастерская «ГРАН»– Как Вы для себя формулируете идею, которой руководствуетесь в профессиональной деятельности? – Для меня, наверное, смыслом является какая-то естественная организация пространства и поиск индивидуального ответа на требования конкретного места. Когда мне удается понять это и найти правильное решение, я счастлив. Больше всего я рад, когда в проекте больше проявляется его собственное внутреннее я, чем моё «я» архитектора. Когда мы делали «Детский мир», мы использовали для решения сложнейшей проблемы решение, подсказанное самим зданием. В атриуме, который мы открыли, два этажа были нарисованы Алексеем Николаевичем Душкиным, а выше находились еще пять этажей. Как нивелировать разницу между ними? И тогда мы подумали, что это все можно сделать так, как сделал бы сам Душкин – развив тему арок. Проект был очень сложным и, как известно, горячо обсуждался общественностью, нам же удалось примирить всех этим решением. И точно так же корректно мы подошли к проектированию дома на Тверской улице и к реконструкции ГУМа, где мы делали переходные мосты и эскалаторы. Многофункциональный комплекс в Раменках. Проект, 2013© Архитектурная мастерская «ГРАН»В проекте реконструкции Большого театра мы постарались использовать этот же принцип, четко разделяя новое и старое за счёт освоения подземного пространства. Истории реконструкции Большого театра больше двадцати лет. Когда я пришёл в 1996 году в Моспроект, Вавакин рассказал мне о проблеме: у театра нет вестибюля. Гардероб исторически был совсем маленьким, потому что в нём раздевался только партер; бенуар раздевался в бенуаре, ложи в ложах, а галерка вообще никуда не сдавала пальто. Поэтому требовалось найти место и для того, чтобы расширить гардероб. Непонятно было, как расширить вестибюль, не отодвигать же портик. К тому же прямо перед портиком шёл подземный коллектор – и я предложил его отодвинуть поближе к скверу. И мы предложили разместить там двухъярусный паркинг с продолжением гардероба. Павел Андреев. Атриум «Детского мира». Макет, 2012Фотография: Юлия Тарабарина /Подземная часть зрительской зоны Большого театра© мастерская Павла АндрееваПришлось вырыть 25-метровую яму и построить 100 000 м2, чтобы сформировать новую логику использования обновленного Большого театра, чтобы старый театр оставался старым театром, а всё новое ушло под землю. Разделение начинается прямо на входе. Те люди, которые идут в историческую часть театра, не видят новую. И наоборот. Многие мне говорили, что никогда не замечали на Театральной площади стеклянные павильоны, ведущие в подземный вестибюль. Нам было очень важно добиться симбиоза, при котором две столь разные части не мешали бы друг другу и, при этом сохранялся бы целостность городского ансамбля и единство Театральной площади. В Москве ведь очень мало полноценных площадей, кроме Красной… – А Триумфальная? – Да, вот появилась Триумфальная – и сразу стала востребованной. Остальные же площади у нас скорее перекрёстки. Пушкинская пыталась стать площадью, местом, где собирались люди тех или иных убеждений, но не стала. Сейчас там рядом интересна череда внутренних дворов между Пушкинской и Козицким переулком: там обосновалось несколько ресторанов, пешеходный путь очень востребованный, приятная среда… То, что происходит на Малой Бронной, тоже впечатляет. Хотя к сожалению, на сегодняшний день так живёт только центр Москвы. Сейчас происходит социализация городского пространства, она стала важным критерием оценки проектов. Именно в этом, на мой взгляд, состоит средовой подход. Среда – это среда для жизни и для человека. Раньше вся наша жизнь была сосредоточена внутри нашего жилья. Сегодня люди стали гораздо более открыты всему миру, и хотят получать тот самый уровень общественной жизни, похожий на то, что происходит во всем мире. Человек может получить это личное пространство уже внутри общественного пространства. В городе, на бульваре, в Интернет-кафе, в любом месте. А это уровень жизни в большей степени общественный, чем индивидуальный. Поэтому необходимо формировать пространства для общественной жизни, жизни первых этажей, жизни площадей. Именно по этим принципам мы делали комплекс «Легион» на Ордынке, стремясь сформировать контрастную и современную, но при этом органичную среду внутри старого города, так, чтобы масштаб нового не испортил Ордынку и Пятницкую. Мы закладывали большое количество открытых публичных пространств, проходов, маленьких площадей. К сожалению, арендаторы и владельцы перекроили эту структуру, изолировав многие пространства. Площадь между зданиями «Легион-I» и «Росгосстрах» © Архитектурная мастерская Павла Андреева– Значит, Вы приветствуете новые тенденции интереса к городскому благоустройству? – Конечно, это совершенно необходимые вещи. Но на мой взгляд благоустройство города сейчас слишком подчинено пиару. Похоже на рекламные журналы с очень красивой обложкой, а внутри газетная бумага. Это, в какой-то степени, вынужденная ситуация, потому что, вероятно, если нет возможности направить огромные силы и средства на кардинальное обновление и реконструкцию, то нужно хоть в какой-то степени улучшить жизнь людей. Она понемногу улучшается, конечно: должен сказать, что я пару раз посетил обновлённые центры обслуживания населения – меня даже шокировало, как теперь легко и просто там всё работает. Но всё же нельзя забывать, что благоустройство города – это не только плитка на дорогах, а это благоустройство социальной среды, обеспечение её безопасности. А вся та массовая застройка, которая сегодня ведётся и во многом поддерживает финансовое состояние наших архитектурных компаний – она абсолютно деструктивная с точки зрения социального сознания и вообще психики человека. Всё это формируется, к сожалению, и по заказу коммерческих застройщиков, но руками архитекторов. Массовая жилая застройка, все эти моно-образования, которые столь удачно поддерживают финансовое положение наших архитектурных бюро – абсолютно деструктивна с точки зрения социального сознания и вообще психики человека. Зачем строятся эти дома? Только для получения коммерческой выгоды. Это ложный урбанизм. От этого плохо всем: людям, живущим за 1,5–2 часа езды до города, людям, живущим в этом городе, для страны, где в одном городе живет десятая часть всего населения. Я не умею и не хочу заниматься проектами, которые разрушают социальную среду. Когда-то финская хартия провозгласила, что архитектура – это искусственная среда для человека. Так вот, я не хочу принимать участие в строительстве такой жизни, которую люди проводят внутри квартир и за заборами, а выходя наружу, вляпываются в лужу. – И у вас есть такая возможность? – У нас нет амбиций по увеличению объема. Должен сказать, что некоторое время назад мы выиграли конкурс на массовую жилую застройку объёмом 600 000 м2, поделились с Моспроектом-1 и в детальную разработку взяли только часть – 150 000 м2. Но и это – 40 домов в трёх вариантах фасадов. Тогда я понял, что это абсолютно не моя тема. Подземная часть зрительской зоны Большого театра© мастерская Павла АндрееваКроме того, мне сложно строить в чистом поле, в среде, которая не дает каких-то сигналов. Мы сейчас делали какие-то объекты в новой застройке – это достаточно сложно, потому что объект должен быть внутри себя, нужно искать какие-то внутренние элементы, которые не находятся в органической связи с окружением. Я вообще ценю ту архитектуру, которую хочется нарисовать. И когда после возвращения хочется что-то нарисовать. А вот я был в Дубаи, Эмиратах – это экономическое чудо поражает, но как-то за душу не берет, не то что рисовать – даже фотографировать не хотелось. Как-то мы там вылезли из такси на развязке и нам надо было перейти на другую сторону в торговый центр: это был явный риск для жизни, просто ужас. – Москва лучше? – Не могу сказать, что Москва для меня – символ удобства. Безусловно, историческая Москва – достаточно своеобразный и достаточно гуманный город, хотя его феодальная структура, которая досталась нам, ведь город почти не был переделан в эпоху капитализма, создает множество сложностей не только в отношении транспорта. Огромные кварталы, гигантские наделы с огородами внутри, которые нам достались, гораздо менее удобны, чем мелконарезанный город – об этом градостроительная теория многие века уже говорит. Мелкие кварталы дают ту самую необходимую капиллярную систему, которая городу позволяет жить на всех уровнях. Мы же сегодня имеем магистральный город, и потребуется немало сил, чтобы организовать в нём второй уровень жизни. |

|