|

Размещено на портале Архи.ру (www.archi.ru) |

|

| 23.05.2016 | |

|

Эрик Оуэн Мосс: «Мы должны быть оптимистами» |

|

|

Наталия Волкова |

|

|

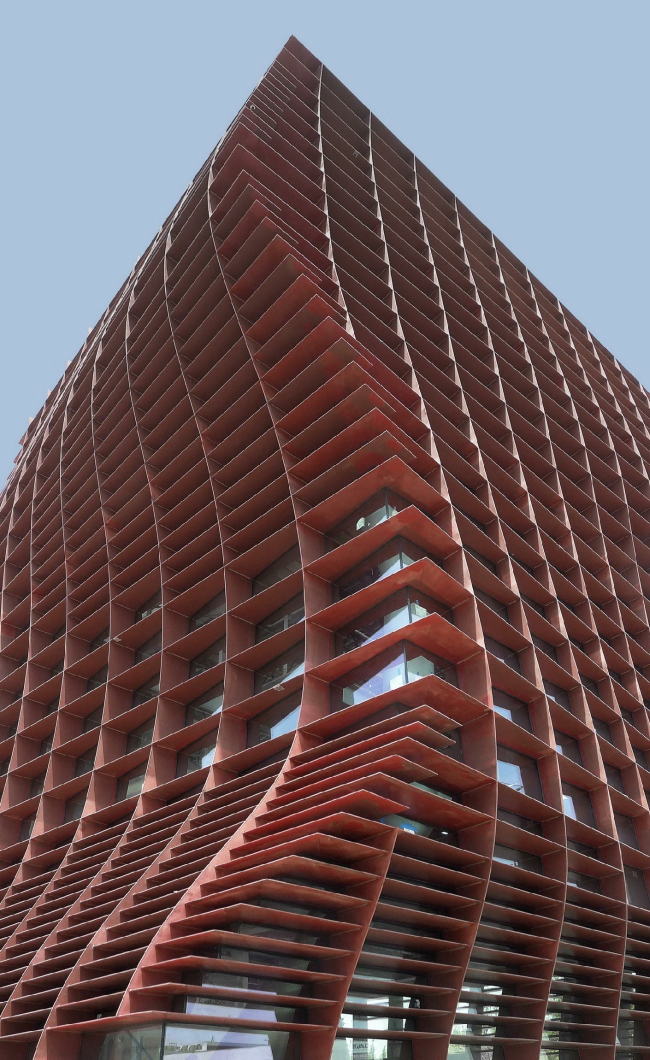

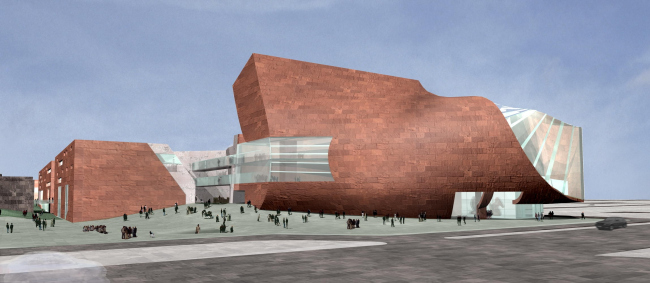

Эрик Оуэн Мосс о демократических принципах организации пространства, финансовой отдаче экспериментальных проектов и о смене функции архитектурных памятников. Эрик Оуэн Мосс в Школе МАРШ. Фото © Илья Локшин. Предоставлено Школой МАРШАрхи.ру: – Вашим первым опытом участия в российских архитектурных конкурсах был, насколько я понимаю, проект Мариинского театра в начале 2000-х. Сегодня вы здесь из-за конкурса на IT Технопарк «Сбербанка» в «Сколково» [бюро Э.О. Мосса вышло в финал конкурса, первое место заняли Zaha Hadid Architects – прим. Архи.ру]. Как вы относитесь к идее иннограда «Сколково» и к замыслу строительства нового города в чистом поле? Эрик Оуэн Мосс: – Есть замечательный довод, который подходит для любого города с его историей, зданиями, улицами, инженерными коммуникациями, реками, деревьями: город должен продолжать развиваться. Если же вы работаете с территорией, которая никогда не была застроена, то там основным доводом становится возможность сделать что-то новое. Поэтому, если вы оптимистичны, а мне кажется, что без оптимизма делать такие проекты нельзя, так же, как мы были оптимистами, работая над проектом Мариинского театра, проект развития территории с нуля должен быть для вас шансом показать новое время, новое видение банка, новое видение российских официальных структур в новом пространстве. Эрик Оуэн Мосс в Школе МАРШ. Фото © Илья Локшин. Предоставлено Школой МАРШЭрик Оуэн Мосс на лекции в Школе МАРШ. Фото © Илья Локшин. Предоставлено Школой МАРШ– Вы затронули тему репрезентации российской власти посредством архитектуры: полагаете ли вы, что архитектура может изменить имидж страны? И может ли архитектура влиять на политику? – Архитектура может отстаивать определенные ценности – демократические ценности, принципы организации пространства. Это выражается в том, как вы двигаетесь, как и на что вы смотрите, как вы думаете, куда у вас есть доступ, а куда – нет. Если эта стена стеклянная – я могу видеть свозь нее следующие десять комнат, а если она бетонная, то нет. Если на окнах есть решетки, можно подумать, что мы в тюрьме, а если это просто открытое отверстие, что – на пляже. Как люди двигаются, смотрят, насколько для вас пространство узнаваемо, какие отношения между пространством внутри здания и снаружи, как сооружение взаимодействует с растительностью, с другими зданиями, связано ли оно с соседними постройками или стоит отдельно – все это зависит от принятой организационной стратегии. И, хотя архитектура может влиять на очень многое, мне кажется, она не может изменить политический контекст кардинально, хотеть этого – значит, требовать от нее слишком многого. Но она может использовать определенные символы, встраивая их в конкретные ситуации. И это каждый раз выбор, отбор, то, кто выбирает – по-моему, это важно, ведь судят о постройках и проектах не только архитекторы или конкурсное жюри, но и все остальные люди, даже те, которые еще не родились. Люди приходят смотреть на здания и обсуждают, что было сделано, а что нет, оценивают преимущества того, что было или не было построено, было спроектировано, но не было реализовано. И эта ситуация обсуждения принятых авторами проекта решений позволяет сделать политическое высказывание. Конкурсный проект IT Технопарка «Сбербанка» © Eric Owen Moss ArchitectsКонкурсный проект IT Технопарка «Сбербанка» © Eric Owen Moss ArchitectsКонкурсный проект IT Технопарка «Сбербанка» © Eric Owen Moss ArchitectsЕсли вы посмотрите конкурсное задание или программу для IT Технопарка «Сбербанка», в ней говорится об открытости, прозрачности, о новом этапе развития технологий и других подобных вещах. В этом задании разговор о банке ведется в терминах культурных институтов, встроенных в глобальные процессы. Проект предполагает создание около 10 тысяч рабочих мест, также много людей будет жить и работать на прилегающей территории. Они должны иметь возможность прийти в Технопарк, и тогда возникает вопрос, что они будут там делать? Поэтому мы спроектировали рестораны, выставочные пространства, конференц-залы, информационные зоны. Конкурсный проект IT Технопарка «Сбербанка» © Eric Owen Moss ArchitectsКонкурсный проект IT Технопарка «Сбербанка» © Eric Owen Moss ArchitectsКонкурсный проект IT Технопарка «Сбербанка» © Eric Owen Moss Architects– Учитывая ваш опыт постепенной трансформации комплекса зданий в Калвер-сити близ Лос-Анджелеса, с какой скоростью должен развиваться проект, возникающий в чистом поле, должен он быть таким же медленным, как в случае Калвер-сити, или он может быть динамичным? – Проект, о котором вы упомянули, затрагивает очень значительную территорию. Он начинался не как единый план, это была серия отдельных заказов, по-своему уникальных, которые можно даже назвать экспериментальными – где-то реконструировались существующие здания, где-то добавлялись новые элементы, где-то менялись конструкции. Но самое интересное, что эта территория стала очень привлекательной для жителей. Когда мы только начинали, это была окраина города, промышленная зона, с железнодорожными путями и производством, созданным еще до Второй мировой войны. Позже производственная база переместилась в Мексику или Китай, и тогда встал вопрос о будущем этой территории, о том, что можно сделать с подобными участками. И владельцы земли решили, что архитектура в данном случае должна стать частью пиара этого района, чтобы сделать его коммерчески привлекательным. И теперь там расположены офисы Nike, Kodak, Ogilvy International, Go Daddy. То есть проект начался как экспериментальный, а в результате характер территории полностью изменился – она стала очень престижной. И сейчас мы делаем там очень необычный небоскреб, над которым работаем последние 10 лет. Офисное здание Waffle в Калвер-сити © Eric Owen Moss ArchitectsВозвращаясь к вашему вопросу о скорости развития проекта, с моей точки зрения, это напрямую зависит от намерений собственника и экономической ситуации, особенно в условиях мирового кризиса или постепенного выхода из него. «Переформатирование» бывшей промзоны, откуда выведено все производство, и изменение плотности ее застройки хорошо отражает специфику развития Лос-Анджелеса и местный культ Кремниевой долины. Технопарк в «Сколково», возможно, похож на эту историю, ведь каждый хочет иметь свою Кремниевую долину – в Санкт-Петербурге, Лондоне, Нью-Йорке. Есть ли в этом смысл и можно ли это реализовать – это другой вопрос. Если сравнивать скорость развития и структуру проекта в Лос-Анджелесе и в «Сколково», то проект Технопарка, в отличие от района в Калвер-сити – это единый проект, огромный участок длиной почти 800 м. Хотя он также может быть разбит на много небольших проектов. Эта территория находится в юго-западной части «Сколково», и из-за своей большой пропускной способности она будет сильно влиять на развитие всего иннограда. Офисное здание Waffle в Калвер-сити © Eric Owen Moss ArchitectsОдна из проблем Технопарка – в том, что одна архитектурная команда хочет сделать весь проект, весь Технопарк, а это сложно, это фактически то же самое, что построить для частного девелопера целый город. При этом проект важен, поскольку он будет влиять на социальную и культурную жизнь всего «Сколково». Для решения этих проблем можно сделать Технопарк привлекательным для людей, учесть экологическую ситуацию, окружающую среду, продумать его взаимодействие с другими зданиями на территории. В данном случае развитие такого комплекса – это, скорее, вопрос влияний, а не возможности что-то жестко регулировать. Офисное здание Waffle в Калвер-сити © Eric Owen Moss ArchitectsОфисное здание «Птеродактиль» в Калвер-сити © Eric Owen Moss Architects– С одной стороны, сооружения в Калвер-сити и другие ваши здания достаточно минималистичны по решению и выбору материалов (бетон, металл, стекло). И они могут восприниматься как абстрактные композиции, как элементы ландшафта. С другой стороны, в названиях некоторых построек присутствует явный анималистический мотив, как например, . Что стоит за вашими идеями, с какими образами они связаны? – На начальном этапе, мне кажется, всегда присутствует несколько разных идей. Архитектура как отражение процесса познания – это поиск, исследование, эксперимент. Но это не творчество по принципу «я могу спроектировать архитектурный объект так или так» с воспроизведением этого подхода в разных городах. Такая позиция означала бы, что у вас есть четкая идея тогда, когда ее не может быть. Для архитектурного процесса моя идея – это чувство, которое у меня есть сейчас, и оно меняется, это то же самое, что стремление быть активным и живым. И архитектура – это производное этого чувства. Поэтому каждое здание изначально «другое», однако оно также отражает часть общих идей и опыта. И идея эксперимента оказывается ведущей для создания архитектуры, независимо от того, к чему относится этот эксперимент – к форме, к пространству, к материалам. Последнее бывает реже, хотя есть один материал, который представляется мне абсолютно фантастическим – это стекло, оно как воздух. Поэтому я рассматриваю архитектуру как один из пластов культуры. Если вы признаете, что культура изменяется, это не означает, что она становится лучше, она становится другой. Это заставляет нас задавать вопросы, как мы используем вещи, с какими целями, как пространство и материалы воздействуют на людей внутри здания. Но строительство подразумевает и другие вопросы – стоимости, конструкций, технических приемов, экологии, и все они должны ставиться и решаться для каждого конкретного сооружения. Цель исследования – помочь сделать то, что вы до этого исследования не знали, как сделать. Когда вы пишете, вы заранее знаете, что именно будете писать, но, если бы вы были Джеймсом Джойсом или Эдвардом Каммингсом, вы бы спросили себя: «Что это значит – писать?». Он пишет предложение: заглавная буква, существительное, глагол, точка. Это предложение, но не для Джойса. Поэтому в архитектуре нам также интересно исследование, это скрытый подтекст того, чему посвящен каждый проект. И каждый проект изменяется со временем, причем возможность наблюдать этот процесс в течении долгого времени в Калвер-сити очень необычна. – В чем заключается принципиальная разница в подходе, когда вы работаете «локально» в Калифорнии, где вы живете, и в Москве, в рамках глобального подхода? – Простой ответ на этот вопрос – вся архитектура глобальна. Для такого здания, как «Птеродактиль», не имеет значения, где оно находится – в Пекине или в Стамбуле. Этот вопрос, скорее, связан с распространением идей, но, если они связаны с архитектурой, они интернациональны, потому что она развивается в глобальном пространстве. Надо учесть, что для очень маленьких городов такое правило не работает, в то время как в Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, Москве, Париже, Лондоне или Пекине, в городах, которые пропускают через себя большие потоки людей, архитектурная дискуссия будет иметь глобальный характер. Поэтому работа над архитектурными проектами в разных местах не делает вас зависимым от того места, где вы живете. Офисное здание (W)rapper в Лос-Анджелесе © Eric Owen Moss ArchitectsОфисное здание (W)rapper в Лос-Анджелесе © Eric Owen Moss ArchitectsОфисное здание (W)rapper в Лос-Анджелесе © Eric Owen Moss ArchitectsНо есть и другая сторона этого вопроса, которую, думаю, некоторые сочтут важной. Например, я утверждаю, то проект IT Технопарка Сбербанка связан исключительно с российским, с московским контекстом, с контекстом развития кампуса «Сколково». Поэтому международный характер архитектуры выражается в том, что современный мир, его условия определяют, как проект должен выглядеть. Современным представлениям о том, что архитектура должна выглядеть одинаково независимо от места расположения, уже почти 100 лет, и связаны они в большей степени не с Россией, а с Баухаузом и футуристами. Но мне кажется, что они должны быть пересмотрены, потому что, например, проект, который мы сделали для «Сколково», невозможно повторить в другом месте из-за особенностей программы, климата, участка, а также потому, что этот проект может одновременно относиться к российской, московской и глобальной архитектурной дискуссии. Поэтому контекст и условия развития проекта оказываются локальными, а те идеи, которые включены клиентом в задание – открытость, прозрачность, комплексность цифровых технологий – также обсуждаются и в Лос-Анджелесе, и в Кремниевой долине. Хотя эти понятия, которые связаны с социальными и политическими идеями, очень по-разному трактуются в разных культурах и в разных странах, и, когда вы слышите их, будучи русским, вы понимаете их иначе, чем если бы вы были китайцем, французом, американцем. Но мы все-таки надеемся, что такая открытость в конце концов станет общей для всех. Конкурсный проект Национальной библиотеки имени Хосе Васконселоса в Мехико © Eric Owen Moss ArchitectsКонкурсный проект Национальной библиотеки имени Хосе Васконселоса в Мехико © Eric Owen Moss Architects– Работая над таким проектом, как IT Технопарк «Сбербанка», думаете ли вы, что цифровые технологии могут изменить архитектуру или как-то повлиять на нее? – Это, фактически, вопрос о том, какую пространственную форму имеет Интернет, и это очень интересная тема. Несколько лет назад мы участвовали – правда, не победили, а стали вторыми – в конкурсе на здание Национальной библиотеки в Мехико. Проблема была в том, что никто не мог сказать, что такое библиотека, как связаны форма и функция. У нас был консультант из Стэнфордского университета, который расположен в Кремниевой долине. В Стэнфорде есть две библиотеки, и основное здание называется «Зеленой библиотекой». Это постройка в духе мастера неороманского стиля Генри Ричардсона, потому что архитектура кампуса Стэнфорда очень консервативна. Но, в тоже время, это одна из самых хорошо оборудованных и технологичных библиотек, где я когда-либо был. Книги там сканируются роботами, но при этом мебель в читальных залах – старинная, тяжелая. Поэтому технологии в данном случае не определяют современность архитектуры, вы можете сделать очень «цифровое», продвинутое в техническом плане учреждение и поместить его в здание как в XIX веке. Технология – это идея, которая, как мы знаем, иногда может быть использована в дурных целях, деструктивно – к примеру, молодыми людьми или правительством. Интрига в том, что технология – вполне естественная вещь. Это то же самое, как заявить: «Книги – это замечательно». Но некоторые книги – да, замечательны, другие – нет, есть и совсем провальные книги. Но если мы говорим о технологии в оптимистическом ключе, мы должны говорить о пространстве, которое очень свободно, очень доступно, оно не должно ограничивать ваши возможности, там информация ценится и передается свободно, а не так, что вы скажете мне, что делать, или я – вам. Это идеал, который основан на оптимистическом отношении к цифровым технологиям и оптимистическом отношении к пространству, к поиску новых форм. И такое отношение способствует созданию новой рабочей среды. Если вернуться к зданию «Птеродактиль», однажды мы с моим другом Стивеном Холлом пришли туда вечером в пятницу около девяти часов вечера. Офисы там расположены над гаражом, и, когда мы поднялись, мы попали в пространство, полное людей – и это вечером в пятницу. В тот день все были заняты волонтерским проектом для мэра Лос-Анджелеса, направленным на рациональное водопользование. Женщины привели с собой детей, кто-то – домашних животных, поэтому можно было увидеть подушку на столе, а на ней – спящую собаку. На площадке перед зданием шли занятия йогой, жарили барбекю, а в помещении устроили бар, причем не в ресторане на той же улице, а прямо в офисе – бар с пивом. Но уже за углом от «Птеродактиля» район не очень приветлив. В то время как внутри него люди чувствовали себя, конечно, не как дома, но это была гораздо более гибкая рабочая среда, с гибким графиком рабочих часов и отпусков. И, если я правильно понимаю, задание для «Сбербанка» также было ориентировано на создание такой гибкой среды. Не знаю много ли таких мест в Москве, но в Лос-Анджелесе таких мест появляется все больше и больше в районе Силикон-бич [район в Большом Лос-Анджелесе, где базируются порядка 500 технологических стартапов – Google, Yahoo!, YouTube и др. – прим. Архи.ру]. Это тоже оптимизм и энергия – заниматься йогой, рисовать на стекле, играть в пинг-понг в офисе, где нет рабочих столов, нет перегородок. И, если люди работают в таком очень экспериментальном пространстве, получается очень оптимистичное настоящее, которое предлагает сценарий развития для будущего. Конечно, перспективы будущего меняются каждый день, но мне кажется, что это также часть идеи «Сбербанка», которая показывает, что архитектура может сделать для развития рабочего пространства в эпоху Интернета. – Говоря о «Птеродактиле», вы сравниваете интерьер здания и пространство вокруг него, насколько они различаются для вас? Должно ли городское пространство быть чем-то принципиально иным, нежели пространство внутри здания, требует ли оно специальных методов проектирования? – Если отвечать на ваш вопрос, имея в виду конкурс «Сбербанка», то из-за того, что участок проектирования очень велик, этот проект больше ориентирован на создание стратегии городского развития, и эти цели важны для проекта «Сбербанка» так же, как и вопросы архитектурной концепции. Но при этом пространство или пространства в интерьере этого здания и вне его работают для решения совершенно разных задач. Центральная часть проекта – это «стеклянный бульвар», он продолжает пешеходную зону, которая идет через всю территорию кампуса. И здесь есть важный момент для архитектурной дискуссии, поскольку, с одной стороны, мы делаем открытое общественное пространство, а с другой – это Россия, и на открытом бульваре можно замерзнуть. Это как если бы мы соорудили крышу над Рингштрассе в Вене – это пространство, где есть кафе, рестораны, места для встреч, выставок. Это городское пространство длиной 800 м, причем единое здание, которое мы спроектировали, можно рассматривать и как целое, составленное из множества частей, которые можно использовать по-разному. Человек, работающий в одной части этого комплекса, может никогда не ходить в другую, или может бывать там каждый день. И бульвар позволяет регулировать эти перемещения, хотя это пространство можно трактовать по-разному, меняя его значение с течением времени и предлагая неожиданные способы его использования. Поэтому гибкость в современном ее архитектурном понимании – это важная часть концепции. Однако не имеет смысла делать нейтральное пространство, где вы можете делать вообще все, что угодно. Иначе говоря, нейтральность необязательно должна быть синонимом постоянства. Наш проект, который должен начаться со дня на день в Барселоне – это превращение электростанции Ла-Термика в отель. Также и Лувр в Париже когда-то был жилым комплексом, а теперь стал музеем. Все меняется, и стремление к нейтральности – это лишь результат неопределенности понятий. Поэтому проект Технопарка для «Сбербанка» состоит из множества отдельных частей, которые могут быть использованы по-разному. Это другое определение гибкости, но, тем не менее, это тоже гибкость. Проект реконструкции электростанции Ла-Термика в Барселоне © Eric Owen Moss ArchitectsПроект реконструкции электростанции Ла-Термика в Барселоне © Eric Owen Moss Architects– Реализуя свои необычные по форме и по структуре здания, как вы сотрудничаете с инженерами, конструкторами? В СССР была долгая традиция типового строительства, когда одни и те же здания и конструкции воспроизводились по многу раз, в разных местах, что стало причиной значительной консервативности стройкомплекса. Как вы видите воплощение своих идей здесь, в России? – Работа с инженерами – безусловно, важная часть проекта. Но мы работаем здесь, в Москве, с инженерами – московским филиалом ARUP – так же, как мы работаем с инженерами по всему миру. Мне кажется, называя здания «необычными», вам стоит быть осторожнее. Иногда постройка отличается от других, а по сути довольно обычна, а иногда сооружение кажется таким же, как и все остальные, но за этим может скрываться нестандартное решение. Когда мы разрабатываем проект, мы работаем с инженерами очень плотно, потому что строительство – это очень ответственный процесс. Этот процесс должен быть максимально эффективным по использованию времени, проект должен быть экономичен. И то, как мы этого добиваемся, в Америке называется «реализуемостью» идеи (constructability). Например, работая над одним из проектов в Лос-Анджелесе, мы заказываем сталь в Германии, подрядчики по стали – из Лос-Анджелеса и Оклахомы, а инженеры – специалисты по инфраструктуре – из Европы: вот такая команда ответственна за реализуемость проекта и выстраивает его виртуальную модель, не упуская ни одной детали. И мы видим процесс целиком, понимаем, какие детали надо заказать за 3 месяца, а что – за полгода. Конечно, это не абсолютная защита «от дурака», но близко к этому, такая модель позволяет управлять взаимодействием генподрядчика, конструкторов, производителя стали и архитекторов так, чтобы были понятны все параметры на каждом этапе – последовательность действий, смета, график. Это одно из преимуществ работы с трехмерными цифровыми моделями. При этом все специалисты работают с одной и той же моделью в программе CATIA, которая изначально была создана для авиакосмической промышленности. Поэтому мне кажется, что практические вопросы не противоречат идейным и концептуальным решениям до тех пор, пока кто-нибудь не начнет спрашивать «Что это?» вместо того, чтобы спросить «Как мы можем это сделать?» Вы должны понимать, что вам известно, чего вы хотите, и чего вы не знаете. Тогда можно посмотреть и решить, что сделать так не получится, а вот по-другому – можно попробовать. И в моем офисе дискуссии, как что-то сделать лучше, происходят постоянно. Другой вопрос – что такое здание, о чем оно говорит нам? А также какие решения стоят за строительством этого здания, например, за решением строить те или иные вещи одинаково. И через двести лет кто-то особым образом поймет ваши приоритеты, ваши ценности, ваш город. Будет ли там разнообразие, интересные различия, а не только однообразная, однотипная, гомогенная среда? Разнообразие на самом деле долговечно, и тогда вы поймете, что потенциальные возможности – только в том, чтобы предложить что-то [новое] как элемент города или здания или предложить как идею, которой присущ оптимизм или энергия или прогрессивная точка зрения. Важно ли это? Мне кажется, да, учитывая опыт проекта в Калвер-сити, о котором мы говорили: он оказался потрясающе успешным с финансовой точки зрения, потому что там была возможность для появления необычных зданий. Большие компании не рассматривают современную экспериментальную архитектуру как отличительный знак своей бизнес-модели, но воспринимают ее как часть своей бизнес-модели. – Считаете ли вы, что целый город должен быть застроен экспериментальной архитектурой, или она должна появляться только в отдельных местах – зданиях или общественных пространствах? Должна ли быть в городе анонимная или вернакулярная архитектура? – Я не думаю, что это моя задача – решать это. Мне кажется, это было бы огромной ошибкой или даже самонадеянностью – указывать всем городам, чтобы те строили только современную архитектуру. Задача при городском планировании – создавать возможность для воплощения различных подходов. Если у города есть история или способ себя подать, который существует уже много лет, не думаю, что есть причины поступать подобно Шанхаю и сносить все здания, которые не являются современными небоскребами. Мы сидели в кафе в Шанхае и видели, как сносят очень длинное необычное здание конца XIX века. Я сказал, что его нельзя сносить, а мне ответили, что его надо снести. Мне кажется, есть достаточно пространства и для современной, и для исторической архитектуры. Что сохранять, а что нет – это интересный вопрос и повод для дискуссии, как и вопрос, почему мы не пытаемся сохранить все. Лос-Анджелес – это в большой степени город, который не пытается сохранить ничего. При этом мы раз за разом возвращаемся в палаццо Венеции. Изменяются ли нужды города или нет? Изменяется ли смыслы городской жизни или нет? То, что происходит, это как мне кажется, всегда попытка расставить по-новому акценты в средствах коммуникации, средствах транспорта... Бульвар, предложенный нами в «Сколково», вряд ли будет иметь смысл в другом месте. Поэтому в городе всегда должна быть возможность что-то изменить и переосмыслить. И это не вопрос идеологии или мастер-плана (который мне кажется немного устаревшей конструкцией), но гибкости мастер-плана, когда идеи могут появляться и исчезать, но город остается открытым для новых возможностей и ищет путь к устойчивому развитию с учетом собственной индивидуальности и истории. И «Сколково», и Технопарк «Сбербанка» – это образцы такого подхода, они не будут удовлетворять всех, но они и не должны всем нравиться: всегда могут быть разные точки зрения. Именно поэтому экспериментальный проект – значителен и полезен, он открывает новые территории и вовлекает людей в свое развитие, а это всегда важно для города. |

|