|

Размещено на портале Архи.ру (www.archi.ru) |

|

| 26.02.2015 | |

|

Прощание с бумагой |

|

|

Василий Бабуров |

|

|

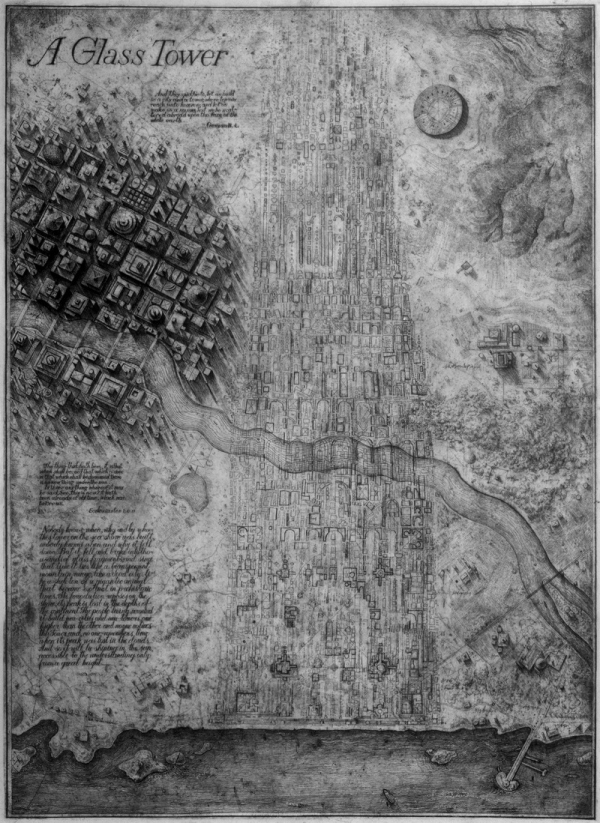

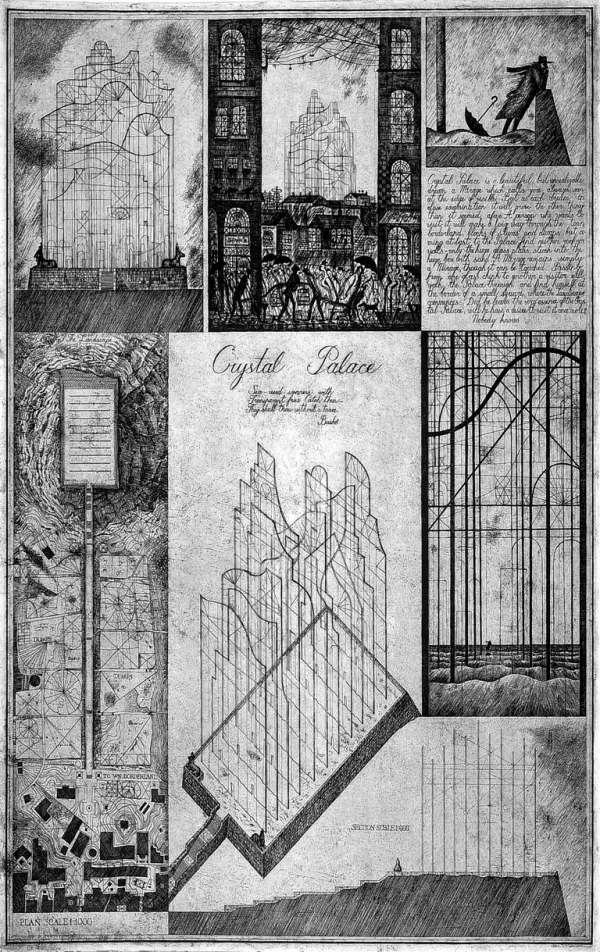

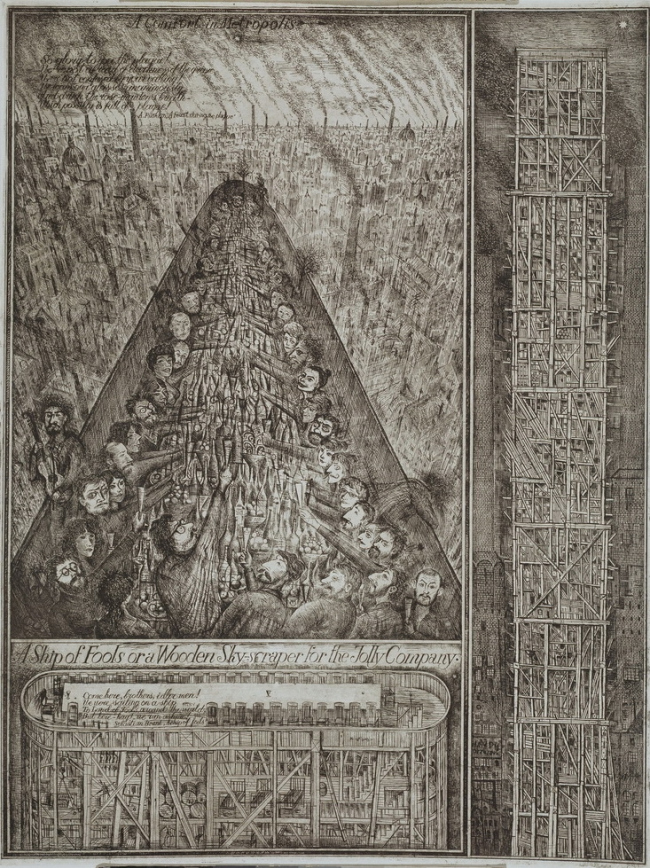

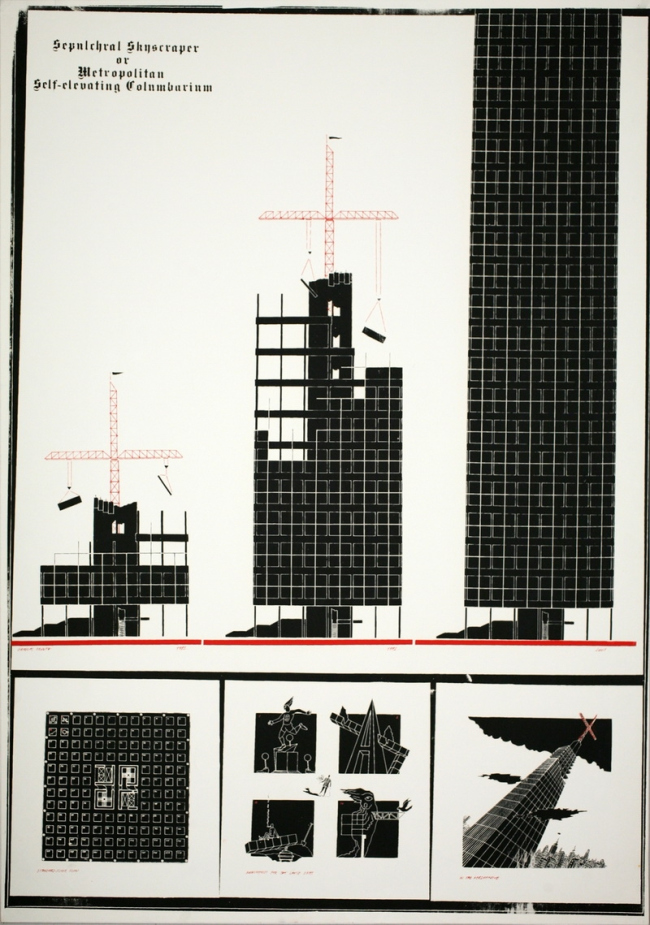

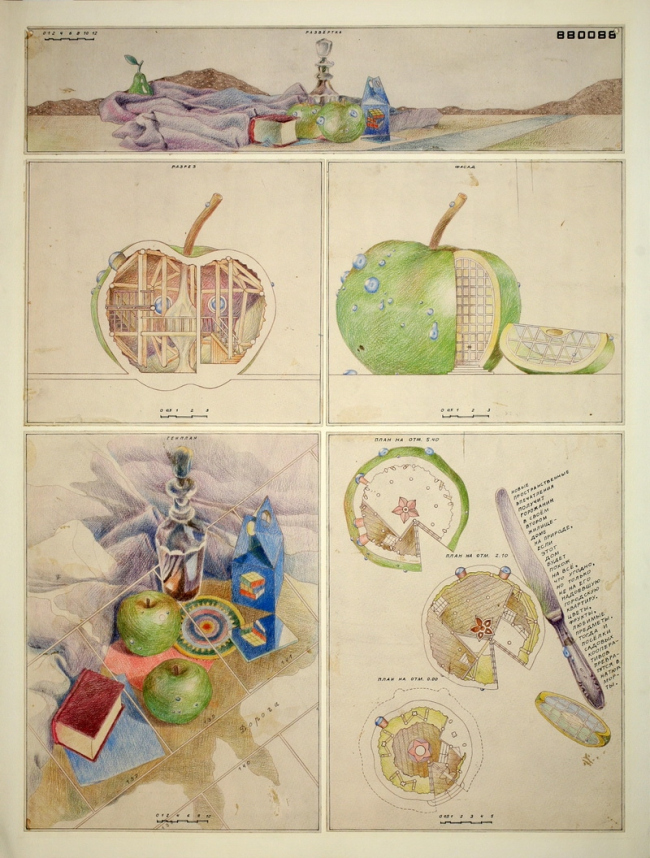

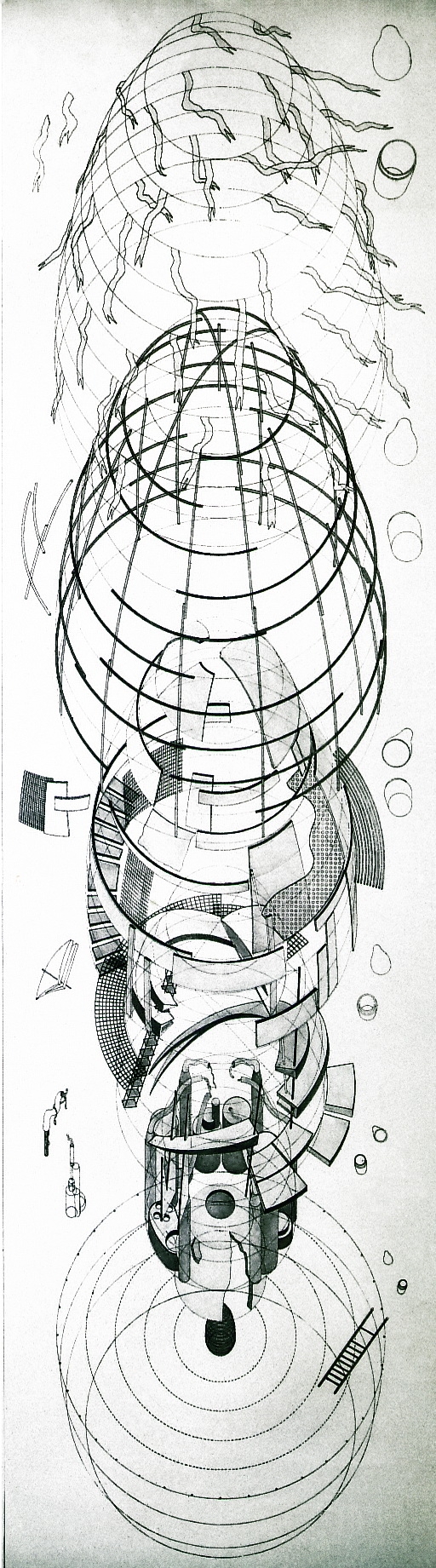

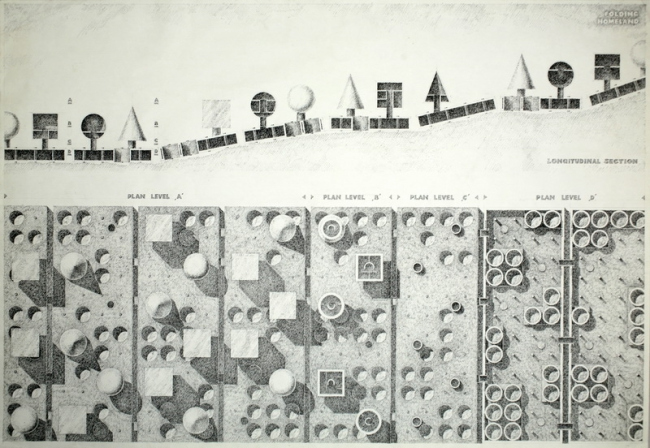

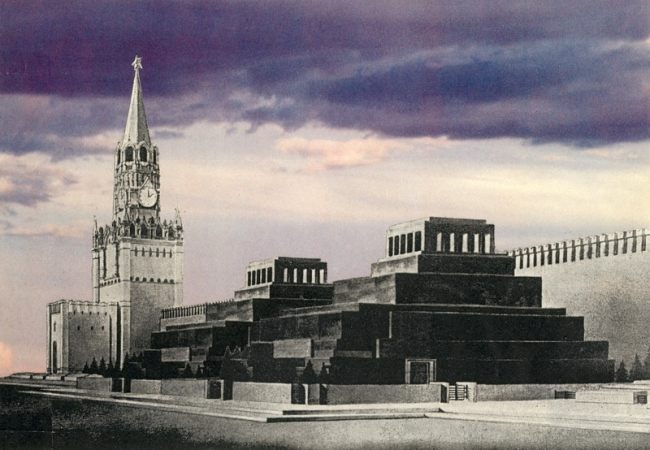

В Музее изящных искусств им. Пушкина открылась выставка «Бумажная архитектура. Конец истории». Экспозиция объединила произведения советских «бумажников» с работами мастеров XVII–XVIII веков из собрания музея.  Александр Бродский, Илья Уткин. Стеклянная башня. 1984/1990. Офорт Александр Бродский, Илья Уткин. Хрустальный дворец. 1982/90. ОфортНесмотря на кратковременность явления под названием «Бумажная архитектура», ее совокупная коллекция весьма обширна. Поэтому кураторы обладают большой степенью свободы в комбинировании ее произведений как друг с другом, так и с произведениями других эпох. К примеру, на следующей выставке, которую планируется провести в Музее архитектуры, работы «бумажников» можно будет увидеть вместе с произведениями их предшественников – советских архитекторов 1920–1960-х гг. На нынешней же выставке в ГМИИ кураторы Юрий Аввакумов и Анна Чудецкая разместили 54 работы бумажников в «компании» с 28 архитектурными фантазиями мастеров XVII–XVIII вв. из коллекции музея: Пиранези, Гонзаго, Кваренги и других. Объединить в одном пространстве две эпохи фантазийно-архитектурного творчества, наших современников с их «праотцами», по словам Аввакумова, и было концептуальной идеей нынешней экспозиции. Российская Бумажная архитектура – довольно специфическое явление, которое имело исторические прецеденты, но не современные ему зарубежные аналоги. Этот феномен был порожден особыми условиями, которые сложились в отечественной архитектуре в последние десятилетия советской власти. Будучи людьми художественно одаренными, молодые зодчие в силу известных причин не имели возможности самореализоваться в профессии и уходили в «параллельное измерение» чисто фантазийного творчества. История отечественной Бумажной архитектуры неразрывно связана с концептуальными конкурсами, которые проводили OISTAT, ЮНЕСКО, а также журналы Architectural Design, Japan Architect и «Архитектура СССР». Их устроители стремились к поиску новых идей, а не получению решений конкретных «прикладных» задач. И наибольшее количество наград досталось участникам из Советского Союза, которые смогли привлечь внимание к российской архитектуре после долгого перерыва.  Александр Бродский, Илья Уткин. Корабль дураков, или деревянный небоскреб для веселой компании. 1988/90. ОфортВ отличие от своих предшественников (в первую очередь, авангардистов 1920-х и 1960-х гг.) концептуалисты 1980-х не стремились к созданию утопических образов идеального будущего. В работах «бумажников» не было футурологической составляющей – их учителя, шестидесятники, уже исчерпывающе высказались на эту тему. К тому же восьмидесятые – эпоха постмодернизма, т.е. реакции на модернизм, который для нескольких предшествующих поколений был «будущим». К моменту расцвета Бумажной архитектуры «будущее» было уже наступившим, однако вместо всеобщего счастья оно принесло разочарование и отвращение. Поэтому «бумажное» творчество было формой бегства от серой, унылой советской действительности в прекрасные миры, созданные богатым воображением образованных и талантливых людей. Специфика Бумажной архитектуры заключалась в синтезе выразительных средств изобразительного искусства, зодчества, литературы и театра. При всем многообразии стилей и творческих манер, большинство «бумажных» проектов объединял особый язык: пояснительная записка принимала форму литературного эссе, в проект вводился персонаж – «главный герой», настроение и характер среды передавались рисунками или комиксами. В целом все это соединялось в своеобразный увраж, произведение станковой живописи или графики. Возникло особое направление концептуализма с характерной комбинацией визуальных и вербальных средств. Вместе с тем, Бумажная архитектура была связана не столько с параллельными формами концептуального искусства, сколько являлась, по сути, одной из разновидностей постмодернизма, заимствовав как его визуальные образы, так и иронию, «знаки», «коды» и прочие «игры» ума. Название «Бумажная архитектура» возникло спонтанно – участники выставки 1984 года, организованной редакцией журнала «Юность», взяли на вооружение словосочетание из двадцатых годов, имевшее изначально ругательное значение. Название сразу же прижилось, так как обыгрывало два смысла. Во-первых, все работы были выполнены на ватмане. Во-вторых, это были концептуальные архитектурные проекты, которые не предполагали осуществления.  Юрий Аввакумов, Михаил Белов. Погребальный небоскреб, или столичный самовозводящийся колумбарий. 1983. ШелкографияОсобое место в деятельности «бумажников» принадлежит Юрию Аввакумову, сыгравшему ключевую роль в оформлении эпизода (хотя и яркого) культурной жизни 1980-х гг. в полноценное художественное явление. Именно он сцементировал разрозненных участников в единый массив. Сам будучи активным творцом, он служил «информационным центром», связующим звеном и летописцем движения. Собирая архив и организовывая выставки, он вывел деятельность «бумажников» на принципиально иной уровень, превратив ее из узкопрофессионального в общекультурное явление. Поэтому не будет особым преувеличением утверждать, что Бумажная архитектура – это большой кураторский проект Аввакумова.  Николай Каверин, Ольга Каверина. Второе жилище горожанина. 1985. Тушь, цветной карандаш, рапидографВпрочем, движения как такового и не было – слишком уж разные были «бумажники». В отличие от, скажем, прерафаэлитов или мирискуссников, у них не было общих творческих целей и установок – «бумажники» представляли собой совокупность индивидуалистов, работавших то вместе, то порознь. Единственной объединяющей их темой было архитектурное фантазирование, что роднит их с Пиранези, Юбером Робером или Яковом Черниховым. Произведения Бумажной архитектуры, увы, не слишком доступны широкой публике. Одна из причин – принципиальная невозможность их постоянного или хотя бы частого экспонирования: в отличие от холста бумага очень чувствительна к свету. Пока не произойдет технологической революции в этой сфере, гипотетический музей Бумажной архитектуры будет виртуальным, что в принципе конгениально самому ее феномену.  Вид экспозицииФотография: Сергей Коробов. Предоставлена Юрием Аввакумовым Открытие выставкиФотография: Сергей Коробов. Предоставлена Юрием Аввакумовым Вид экспозицииФотография: Сергей Коробов. Предоставлена Юрием АввакумовымПолучается, что чем реже проводятся выставки Бумажной архитектуры, тем они ценнее. В этом контексте надо рассматривать и нынешнюю, в Музее изящных искусств, занимающую уютный зал позади Греческого дворика. Впрочем, несмотря на камерный характер, экспозиция довольно емкая. Собрано много работ, как «хитов» («Дом-экспонат для музея ХХ века» Михаила Белова и Максима Харитонова, «Хрустальный дворец» и «Стеклянная башня» Александра Бродского и Ильи Уткина, «Второе жилище горожанина» Ольги и Николая Кавериных), так и тех, что ранее не выставлялись («Дом-ежик» Андрея Чельцова) или выставлялись нечасто (работы Вячеслава Петренко и Владимира Тюрина). Каждый экспонат требует внимательного разглядывания, созерцания, погружения в него, за каждым произведением стоит целая история, если не целый мир. Каприччио старых мастеров, включая знаменитые «Тюрьмы» Пиранези, занимают центральное пространство зала, а увражи «бумажников» окружают их по периметру. Выбор Аввакумова несколько субъективен – кого-то из «бумажников» нет (например, Алексея Бавыкина или Дмитрия Величкина), а кто-то представлен скромнее, чем того заслуживает (я имею в виду, прежде всего, Михаила Филиппова, который, на мой взгляд, создал свои лучшие работы в соавторстве с Надеждой Бронзовой именно в этот период).  Михаил Филиппов, Вавилонская башня. 1989. Акварель Дмитрий Шелест, Алексей Шелест. Profundus. 1985. Калька, светокопия Александр Бродский, Илья Уткин. Forum de mille veritatis. 1987/90. Офорт Юрий Аввакумов, Игорь Пищукевич, Юрий Цирульников. Дом-матрешка. 1984 Шелкография, карандаш Дмитрий Буш, Александр Хомяков, Дмитрий Подъяпольский. Складная Родина (Жилище для экстремальных условий). 1990. Тушь, рапидограф Александр Зосимов, коллаж №23. 1990. КоллажС первой частью названия выставки все ясно. Но как понимать вторую – «Конец истории»? Ведь «похороны» Бумажной архитектуры состоялись еще в начале девяностых. Объединив в одном пространстве представителей двух разных эпох, кураторы хотели провести символическую черту под пятивековой эрой бумаги (массовый переход с пергамента произошел около 500 лет назад). По иронии судьбы ее финальным аккордом явилась российская Бумажная архитектура. В девяностые годы наступил новый, компьютерный век, подвергший коренной ревизии не только процесс проектирования, но и всего архитектурного творчества. Так что будущая бумажная архитектура будет бумажной лишь в иносказательном смысле. По крайней мере, пока не вырубят свет. Спонсор выставки – AVC Charity. |

|