|

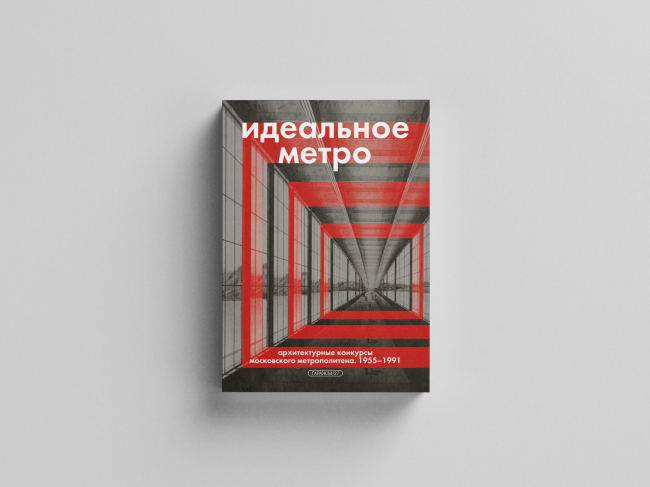

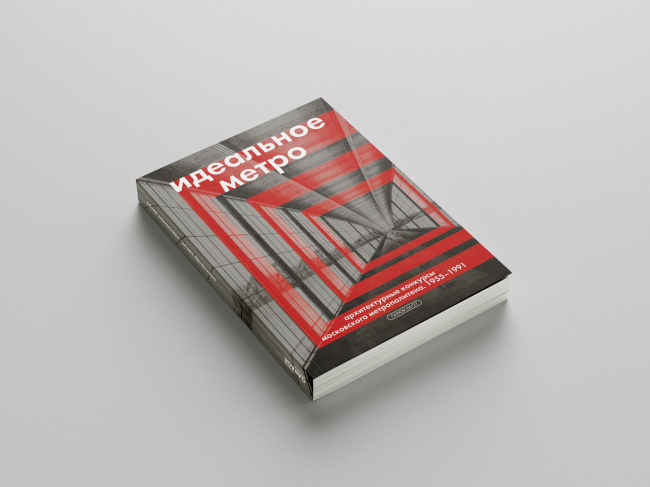

Очередная книга Александра Змеула о московском метро посвящена конкурсам на проекты станций со середины 1950-х до 1991 года. Издание выпущено Музеем современного искусства «Гараж».

В серии «Гараж.txt» под номером 27 вышла книга об архитектуре московского метро. Для издателей эту тему можно считать беспроигрышной, хотя былой дефицит литературы в какой-то мере и восполнен в последние годы. И все же чаще это либо подарочные альбомы, либо путеводители, нередко грешащие неточностями, а порой и вовсе сборники баек про «секреты подземки». Пытливый историк архитектуры Александр Змеул поступил не шаблонно: взял лишь один аспект из истории метрополитена, причем неочевидный. Объектом исследования стали конкурсы на облик станций в их разных формах – от официально объявлявшихся творческих соревнований до закрытых, проходивших между сотрудниками проектного института «Метрогипротранс». Тем более, для автора эта тема близка: он входил в состав жюри недавних конкурсов на четыре станции метро.

Уже название – «Идеальное метро», с уточнением, что речь пойдет о 1955–1991 годах, – идет вразрез с расхожим суждением о том, что все лучшее в проектировании станций закончилось с приходом к власти Никиты Хрущева и началом «борьбы с излишествами». Дескать, тогда начали тиражироваться пресловутые станции-«сороконожки», а затем «стало чуть лучше, но до былой красоты все равно не дотягивает».

Многие десятилетия станции и вестибюли московского метро проектировала одна и та же организация – «Метропроект», затем ставший институтом «Метрогипротранс». Здесь же «доводили до ума» и проекты редких авторов из других организаций. Подобный монополизм привел к твердому представлению у исследователей о том, что конкурсной составляющей в создании станций с конца 50-х практически не осталось. Так, историк советской архитектуры, сотрудник Музея архитектуры имени А. В. Щусева Ирина Чепкунова утверждает, что в 1960-е годы «перестали проводиться архитектурные конкурсы, смотры проектов» (Московское метро: Подземный памятник архитектуры. 2-е изд. 2018). Теперь же устоявшийся даже у специалистов стереотип удалось доказательно опровергнуть.

Для Александра Змеула это не первый подход к теме. Его эссе о конкурсах, написанное в соавторстве с автором этой рецензии, вошло в трехтомное издание «Московское метро. Сеть, линии, станции» (Институт Генплана Москвы, 2020). А совсем незадолго до «Идеального метро» вышла его книга-альбом о Большой Кольцевой линии, где часть станций тоже воплотили по проектам, выбранным по результатам творческого соревнования.

Несмотря на то, что уже из подзаголовка книги следует, что она посвящена архитектурным конкурсам на станции московского метро в 1955–1991 годах, хронологически (и даже географически) рамки исследования шире. Хотя фокус действительно приходится на метро «после Сталина», в первой главе, а это больше 30 страниц, кратко изложена конкурсная практика 1930-х – первой половины 1950-х. Такой подход видится хоть и компромиссным, но оправданным, поскольку общего исследования о конкурсах на объекты московского метро первых очередей до сих пор нет. К тому же многие архитекторы успели заявить о себе еще до начала «борьбы с излишествами». Это, например, Алексей Душкин, Иван Таранов и Надежда Быкова, Александр Стрелков, Леонид Павлов. Даже Велемир Доброковский, Лев Лилье, Владимир Литвинов и Михаил Марковский успели пятикурсниками МАРХИ победить на одном из последних «сталинских» конкурсов.

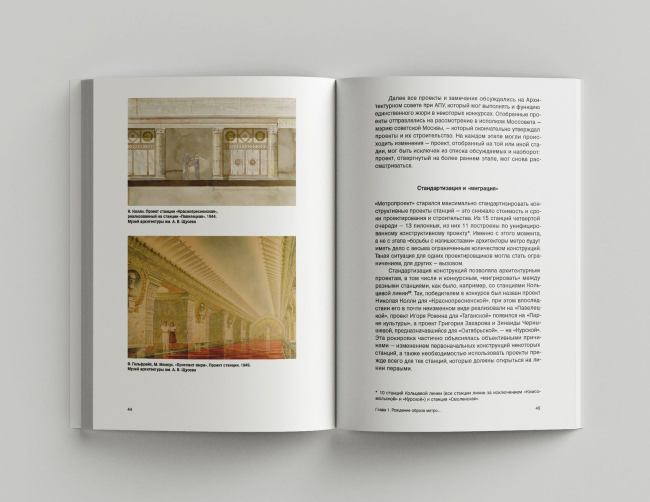

Конечно, непосвященному любопытно узнать, по каким критериям одни проекты оформления станций оказывались предпочтительнее других. Некоторые аргументы приводились в специализированной прессе, но чаще об этом можно только догадываться. Тем ценнее вплетенные в книгу воспоминания архитектора Владимира Филиппова о работе над «Цветным бульваром», а затем и пересадочной на него «Трубной». По эскизам из его личного архива можно проследить, как из-за требований заказчика менялся авторский замысел.

Не менее интересно читать про перипетии последнего советского метроконкурса, объявленного в ноябре 1990 года, – на двухзальный пересадочный узел «Парк Победы» под Поклонной горой. В марте 1991-го стало известно, что первое место получил проект творческого коллектива под руководством Михаила Марковского, а второе – Марка Бубнова. Оба предполагалось воплотить в соседних платформенных залах по аналогии с «Китай-городом» (тогда еще называвшегося «Площадь Ногина»). Змеул скрупулезно разбирает предложения участников этого конкурса, некоторые из которых нашли воплощение десятилетия спустя. Так, на «Савеловской» Большой кольцевой линии Александр Орлов, участвовавший в конкурсе 1991 года в команде с Александром Некрасовым, наконец реализовал замысел с открытыми взору пассажира чугунными тюбингами.

При первом упоминании того или иного проектировщика его фамилия дается не с инициалами, а с полностью указанным именем. Похвальное решение, но досадно, что некоторая путаница не обошла и эту книгу. Например, инженер-конструктор Антонина Пирожкова названа на странице 48 Анастасией, а уже на 199-й упоминается правильно. Но если в этом случае читатель может догадаться, что речь все же идет об одном человеке, то с Велемиром Мечиславовичем Доброковским так не получится. Если на странице 102 он ошибочно назван Владимиром Добраковским, то на 194-й – уже правильно. Оказывается, архитектор, который вместе с тремя однокурсниками спроектировал «Киевскую» Арбатско-Покровской линии и «Университет», попробовал свои силы и в конце 1960-х – в конкурсе на «Баррикадную» – уже в составе другой команды.

Еще одна персона, которая выходит из тени – Вероника Ивановна Алешина (1927–2017), соавтор вестибюлей «Краснопресненской», «Ленинских гор», а также станции «Профсоюзная» – в книге единожды упомянута как Валентина (с. 155). Читатель может и не заметить, что речь идет не о знаменитой Нине Александровне Алешиной, а ее однофамилице, которая тоже в 50-е – начале 60-х работала в «Метрогипротрансе».

Но именно благодаря «Идеальному метро» мы узнаем, что «вторая» Алешина вместе с Николаем Демчинским предложила сразу четыре варианта оформления «Профсоюзной». Да и в целом проекты внутреннего конкурса на первые «сороконожки» – один из редких для московского метрополитена случаев, когда невоплощенное сильно выигрывало по сравнению с тем, что осуществили с показной экономией. Откровением для иных читателей станет и то, что эти «хрущевские» станции разрабатывались под непосредственным руководством Алексея Душкина – автора «Кропоткинской», «Площади Революции», «Маяковской» и других «сталинских» станций.

Некоторые инициалы автору установить не удалось, о чем честно отмечается в сносках. Так, увы, произошло и с Надеждой Евгеньевной Шретер, одним из авторов проекта станции «Горьковская» (ныне «Тверская»). Остается надеяться, что к переизданию книги такие недочеты будут исправлены.

Безымянными пока остаются и обнаруженные в «Метрогипротрансе» эскизы самой необычной станции – «Ленинские горы» (ее место на мосту через Москву-реку теперь занимают «Воробьевы горы»). Один из них (пожалуй, самый смелый и эффектный) попал на обложку книги. Правда, в описании автор принял вертикальные подвески – неотъемлемый элемент конструкции арочного моста – за тонкие колонны, которые «безо всякой облицовки поддерживают криволинейный свод».

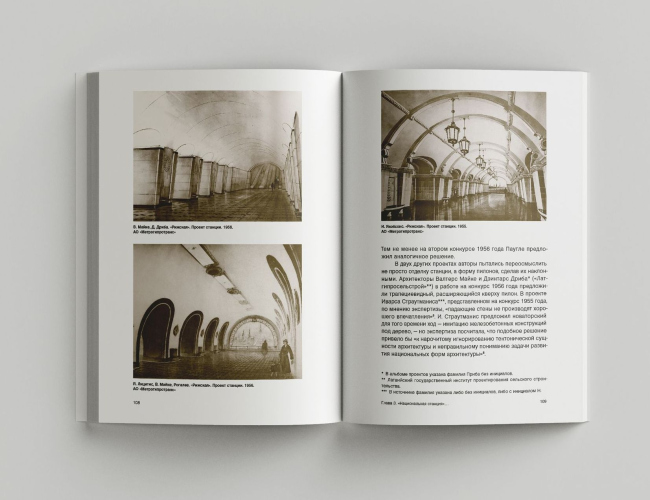

Одно из безусловных преимуществ книги – в многочисленных иллюстрациях. Прежде всего это проектные эскизы, оригиналы которых находятся в Музее архитектуры имени А. В. Щусева и Музее Москвы. Также в «Метрогипротрансе» сохранили некоторое количество четких черно-белых фотокопий. Многие из таких изображений даны на разворот. В книгу попали и иллюстрации из сборников «Метрострой» и журнала «Строительство и архитектура Москвы»: по понятным причинам они сильно уступают по качеству, но все же дают общее представление о конкурсных предложениях. Все эти картинки можно сразу же сравнить с воплощенным обликом станций, который запечатлели мастера архитектурной фотографии Алексей Народицкий и Станислав Константинов.

Заключительная, девятая, глава книги, как и первая, раздвигает заданные рамки исследования. Она отдана под рассказ о том, как обстояли дела с конкурсами уже в 2010-х. А почти в самом конце кратко рассказывается о подобной практике в других городах мира – Лондоне, Париже, Праге. По мнению Александра Змеула, они могут послужить ориентиром для новых московских соревнований. Было бы неплохо!

Предоставлено Музеем современного искусства «Гараж»

Предоставлено Музеем современного искусства «Гараж»

Предоставлено Музеем современного искусства «Гараж»

Предоставлено Музеем современного искусства «Гараж»

|