|

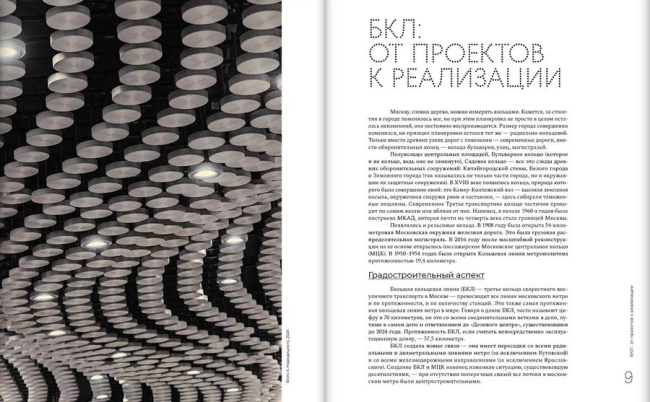

В издательстве «Кучково поле Музеон» вышла книга Александра Змеула «Большая кольцевая линия. Новейшая история московского метро». Ее автор – историк архитектуры и знаток подземки – разобрал грандиозный проект БКЛ в подробностях, но главное – сохранил спокойную и взвешенную позицию. С равным сочувствием он рассказал о работе всех вовлеченных в строительство архитекторов, сосредоточившись на их профессиональном вкладе и вне зависимости от их творческих разногласий.

Александр Змеул – историк архитектуры, кандидат исторических наук, главред портала archspeech.com (2014-2020), преподаватель архитектурной школы МАРШ, куратор и публицист. За последние десять лет в соавторстве и единолично он написал четыре книги о московском метро. «Большая кольцевая линия...» – новейшая из них.

БКЛ – гордость московских властей, система, в корне изменившая жизнь двадцатимиллионного города. Наверное, если бы на землю прилетели инопланетяне, это произвело бы на москвичей меньшее впечатление, чем реформирование общественного транспорта, новым ядром которого, наряду с Центральными диаметрами и МЦК, стала БКЛ. Кто не жил в «нулевые» и не стоял в автомобильных пробках по 10 часов, тот навряд ли оценит масштаб перемен. Городу словно сделали шунтирование, Москва смогла наконец-то свободно дышать-бежать. Есть даже иллюзия, что это сказалось на нравах – люди стали вежливее и добрее.

Надо ли говорить, что о 29 станциях Большой кольцевой линии написано и снято необозримое количество «контента». Все рекорды подсчитаны: самая протяженная кольцевая линия в мире, строили ее 11 лет (2012-2023), общая стоимость превысила полтриллиона рублей, в пиковые моменты на стройку выходили 20 тыс. человек. Впрочем, и все «косяки» БКЛ тоже известны. Блогеры не дремлют и успели проинспектировать переходы, входы-выходы и наличие лифтов.

Отрадно, что в ситуации всеобщего гудежа и хайпа нашелся исследователь, который, во-первых, знает ситуацию изнутри, во-вторых, сохраняет нейтралитет, пишет без восклицательных знаков – ни в сторону восторгов, ни в сторону негодования, хотя при чтении его книги время от времени и возникает желание их расставить. И, в-третьих, он как никто другой может оценить архитектуру метро в исторической перспективе, сопоставляя с тем, что и как строили раньше.

Автор рассмотрел все аспекты – планировки, конструкции и материалы. Он отметил все проблемы стройки, хотя дипломатично не заострил на них внимание: кто в теме – тот поймет. И одновременно он предъявил все лучшее, что архитекторы – а над БКЛ работала дюжина команд – закладывали в проект каждой станции. Он отдал должное как молодым и амбициозным зодчим, так и опытным, увенчанным регалиями архитектурным генералам.

Вопреки логике блогеров, которые обычно обозревают БКЛ по мере того, как новые участки и станции вводились в эксплуатацию, Александр Змеул пошел другим путем – буквально по часовой стрелке. Все станции он разделил на восемь блоков, в каждом блоке вычленил свои проблему и ракурс – и читателю стало гораздо проще понять логику комплекса в целом.

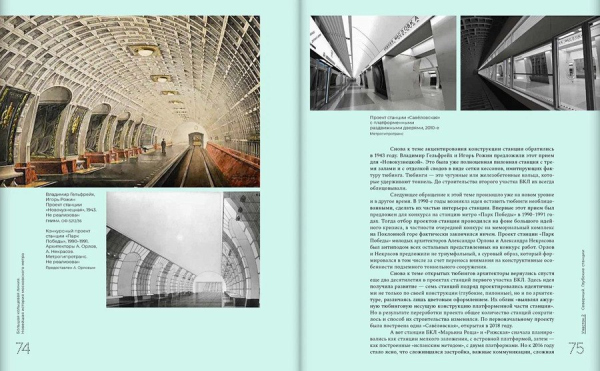

Стартует книга разделом «Первый ансамбль» – открытые в 2018 году четыре станции, в том числе «Петровский парк», «ЦСКА» и «Хорошевская» были «своеобразной визитной карточкой нового кольца». Человеку стороннему может показаться, что эти объекты по своей композиции, типу колонн-опор, рисунку потолков довольно шаблонны. Но по мнению автора у них множество достоинств: они просторнее, выше типовых аналогов конца XX века, соответствуют современным стандартам безопасности, а что спроектированы по одному лекалу, так это была такая идея, между прочим давняя: делать не одиночные станции, а складывать из них ансамбли.

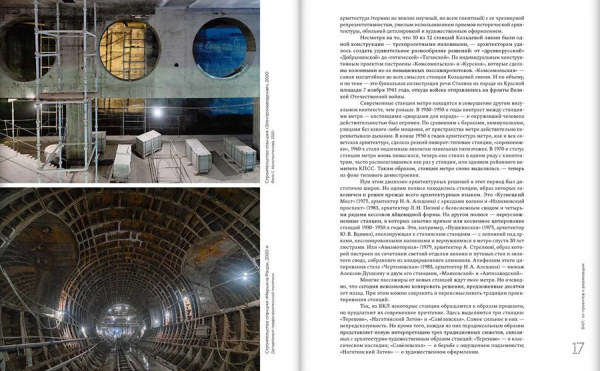

Далее следует раздел о «Савеловской» «Марьиной Роще» и «Рижской». Объединяет эти проекты факт глубокого залегания и использование открытых тюбингов – железобетонных конструкций, которыми укрепляют подземные стены и своды, – в качестве декоративных элементов.

В 2017-2018 годах на «Марьину рощу» (тогда «Шереметьевскую») и «Рижскую» проводили архитектурный конкурс, победителями которого стали соответственно AI-architects и Blank. То, что тюбинговыми интервенциями их блистательные идеи слегка подпортили, – тоже факт, но, несмотря ни на что эти станции и сегодня – одни из самых выигрышных и фотогеничных на БКЛ.

Конкурсы стали поворотным моментом для московской подземки, так как открыли дверь в индустрию независимым авторам. В книге обо всем этом упоминается, правда, без драматических подробностей. Более того, оказалось, что в истории были прецеденты: в 1960-е годы Метрострой тоже рекрутировал молодых архитекторов для своих целей.

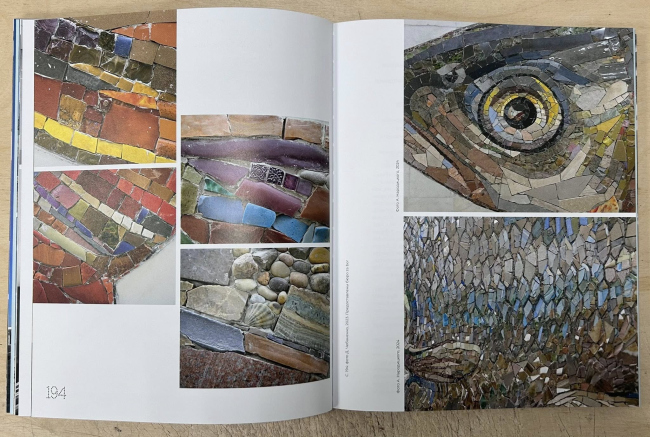

Далее следует глава «Синтез искусств по-новому», посвященная станциям «Сокольники», «Электрозаводская», «Лефортово» и «Авиамоторная». Из названия понятно, что здесь простор для творчества получили художники-монументалисты. Результат их работы можно оценивать по-разному: некоторые решения кажутся спорными, другие – например, рыбы на «Нагатинском затоне» (пусть эта станция и разобрана в другом разделе) – шедеврами. Автор мудро воздержался от оценок, как бы говоря: «Монументальное искусство – оно и есть монументальное искусство». И все же, пользуясь случаем, хочется выразить восхищение автору рыбок – художнику Максиму Козлову.

Из пятой главы – «Испанский метод – береговые платформы» («Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар») мы узнаем, что в какой-то момент московские власти заменили (или дополнили) проходческие щиты диаметром 6 метров на щиты диаметром 10 метров, что кардинально сказалось на внешнем виде станций: из островных они превратились в береговые. Уже полностью вычерченные архитектурные решения приходилось экстренно менять.

Шестой раздел посвящен реконструкции станций, построенных еще в советское время, – «Каширской, «Варшавской» и «Каховской», так называемых «сороконожкам», потому что их перекрытия держались на 38 парах колонн. Техническая задача – обновить интерьер – вылилась в огромную проблему, потому что современное оборудование – вентиляция, защита от дыма – с трудом входило в старые габариты.

Седьмая глава – «Индивидуальность в типовом» («Зюзино», «Воронцовская», «Новаторская, «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Аминьевская») рассказывает о том, как архитекторы видоизменяли станции в первую очередь за счет дизайна перекрытий. Особенно эффектно это получилось на «Воронцовской», которая должна была быть «Калужской», то есть, отсылающей к Циолковскому и космосу, и потому под потолком, согласно идее Моспромпроекта, выложили Млечный путь из алюминиевых дисков. Название станций, как очень часто случалось на БКЛ, в последний момент поменяли, но красота осталась.

Финальная глава – «Технические зоны» («Давыдково», «Кунцевская», «Терехово», «Мневники» и «Народное ополчение») – рассказывает об отрезке, идущем большей частью через промзоны. Эти территории только-только начинают застраиваться, поэтому подземным станциям трудно было придумывать программу, образ. Но именно здесь, по мнению автора, расположено «самое тонкое и остроумное высказывание на тему архитектурных традиций» – станция «Терехово».

Вообще-то, это должна была быть станция «Мневники», а рядом с ней планировали построить Парламентский центр, и поэтому Ольга Алексакова и Юлия Бурдова из Buromoscow в своем конкурсном проекте импровизировали на темы каннелюр и колоннад – элементов классической архитектуры. Понадеемся, что в будущем рядом с такой торжественной станцией, пусть и названной в честь деревни, появятся достойные архитектурные объекты.

Особняком стоит четвертая глава – ТПУ «Нижегородская» – пожалуй, единственная, где звучат критические ноты. Что касается именно станции БКЛ, то низкие потолки яркие глянцевые отделочные панели сделали ее, по мнению Александра Змеула, похожей то ли на подземный паркинг, то ли на торговый центр. Наземное здание ТПУ проектировала другая команда – бюро Тимура Башкаева, и вот их работу автор похвалил.

Если подытожить, в книге выдержан баланс между фактами и эмоциями. Как ни странно, именно спокойное и взвешенное повествование дает представление о безумном темпе работ, неизбежном хаосе, противоречивых решениях, смене проектных парадигм и столкновении амбиций, сопровождавших строительство Большой кольцевой линии в Москве. Скорее всего, подобные сложности характерны для любой масштабной стройки. И очевидно, что со временем противоречия сглаживаются, и даже самые спорные архитектурные решения становятся естественной частью городской ткани. Автор справедливо не стал сыпать соль на уже затянувшиеся раны и обошел стороной, хотя и обозначил наиболее острые конфликты. Да и сам формат книги – подарочного издания – не предполагал глубокого погружения в проектные споры.

Еще один вывод, который делаешь после чтения, – конкуренция идет на пользу всем. Без сомнения, молодые архитекторы получили бесценный опыт, участвуя в создании БКЛ, но и государственные проектные институты к завершению стройки начали демонстрировать заметный рост качества. Если сравнить раннюю станцию «ЦСКА» с ее экстравагантными декоративными акцентами – установленный прямо на платформе, на трехметровой колонне бронзовый лыжник на лыжах претендует на звание главного курьеза БКЛ – с абстрактно выразительной станцией «Электрозаводская», которую проектировала та же команда архитекторов, то можно заметить ощутимый рост профессиональной ответственности.

Александр Змеул превратил сложный и противоречивый сюжет в увлекательное чтение: книга написана в хорошем темпе и не скучно. Современные станции БКЛ увязаны с их историческими аналогами – «тем самым» московским метро 1930–1950-х годов и более поздними экспериментами. Благодаря этому стройка предстает не как набор разрозненных проектов, а как часть непрерывного процесса, в котором сохраняется традиция и накапливается опыт.

Большая кольцевая линия. Новейшая история московского метро / А. А. Змеул. – Москва : Кучково поле Музеон, 2025. – 320 с. : ил. ISBN 978-5-907939-06-6

Алесандр ЗмеулФотография © Владимир Кудрявцев, Институт Генплана Москва

Большая кольцевая линия. Новейшая история московского метро / А. А. Змеул. – Москва : Кучково поле Музеон, 2025Предоставлено: Институтом Генплана МосквыБольшая кольцевая линия. Новейшая история московского метро / А. А. Змеул. – Москва : Кучково поле Музеон, 2025Предоставлено: Институтом Генплана МосквыБольшая кольцевая линия. Новейшая история московского метро / А. А. Змеул. – Москва : Кучково поле Музеон, 2025Фотография © Владимир Кудрявцев, Институт Генплана Москва

Большая кольцевая линия. Новейшая история московского метро / А. А. Змеул. – Москва : Кучково поле Музеон, 2025 Предоставлено: Институтом Генплана Москвы

Большая кольцевая линия. Новейшая история московского метро / А. А. Змеул. – Москва : Кучково поле Музеон, 2025 Предоставлено: Институтом Генплана Москвы

|