|

Размещено на портале Архи.ру (www.archi.ru) |

|

| 17.07.2025 | |

|

Метро как искусство. Деконструкция |

|

|

Людмила Лунина |

|

|

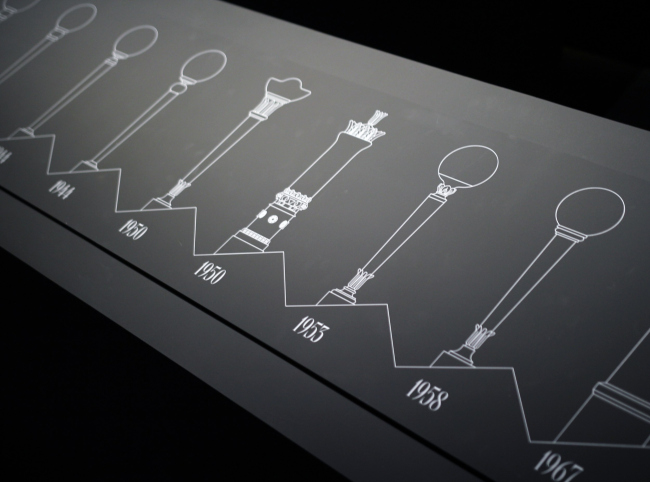

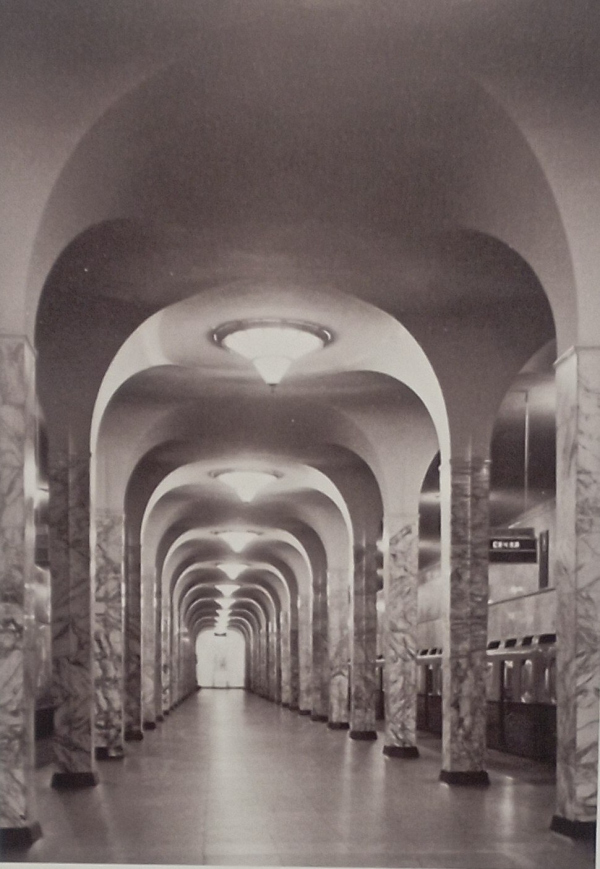

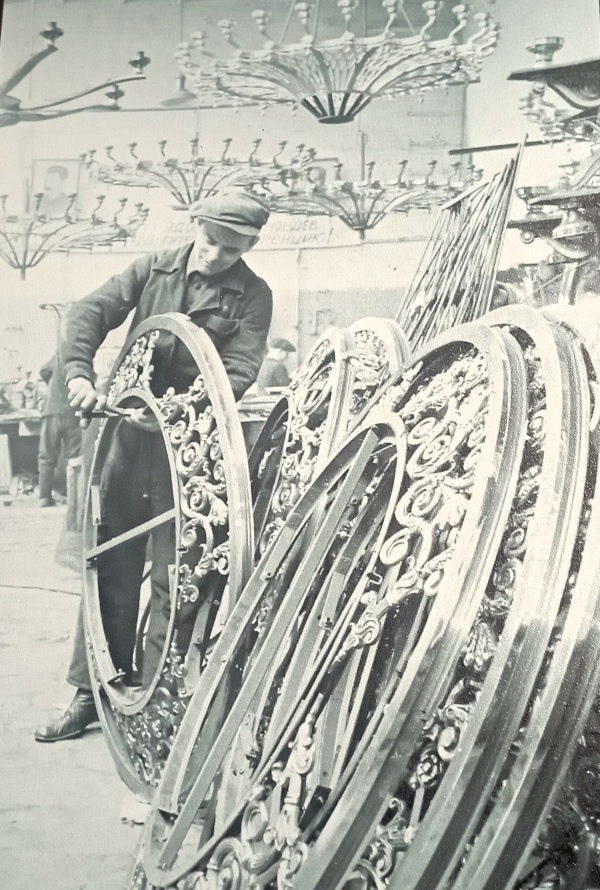

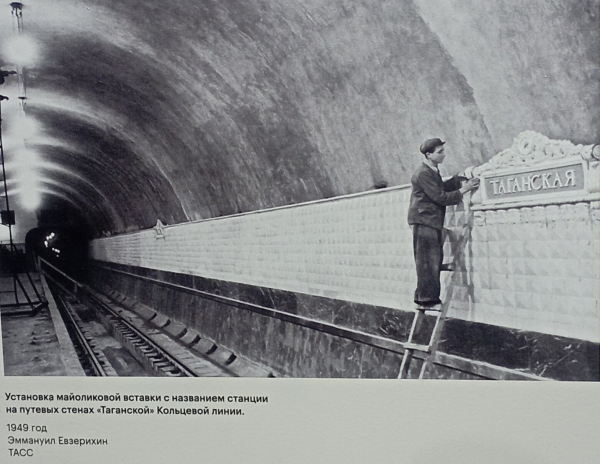

В Музее Москвы до 24 августа 2025 года работает выставка «Высоко под землей», посвященная 90-летию московского метро. Столичная подземка – больше, чем транспорт, это гигантский арт-объект, который мы ежедневно не замечаем. Главный трюк экспозиции – заставить увидеть в утилитарном самостоятельное искусство. Метро предстает как результат одержимости деталями, как коллективный труд тысяч людей, как место, где технологии скрываются за красотой. Музей транспорта, совместно с городскими властями выступивший инициатором этой выставки, имел четкое представление о ее цели. В Москве есть две глобальные достопримечательности – Кремль и метро. Если художественная ценность первого не вызывает сомнений, то красота метрополитена ускользает. Мы пользуемся им слишком часто, наш взгляд «замылен», и, хотя мы охотно повторяем, что станции московского метро похожи на дворцы, вряд ли действительно воспринимаем это всерьез. Вместе с тем, у каждой станции были не только главные архитектор, инженер и художник, но и авторы для любой детали, вплоть до ручек и шпингалетов. Мы не отдаем себе отчет, насколько метро – красивое, дорогостоящее и сложносочиненное произведение искусства. Выставка «Высоко под землей», Музей Москвы, 2025Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.руНа выставку собрали 350 экспонатов из 25 музеев, а также из архивов и частных коллекций. Список привлеченных экспертов по объему сравним с титрами полнометражного кино. Кроме куратора Никиты Голованова, хочется отметить светодизайн от Yarko lighting design studio, авторов мультимедийного наполнения – студию «Артман», хочется рукоплескать композитору Михаилу Федотову и отдать должное архитектурному бюро Planet9 во главе с Агнией Стерлиговой, отвечавшему за экспозиционный дизайн и собравшему всех субподрядчиков в единый ансамбль. Выставка «Высоко под землей», Музей Москвы, 2025Фотография © Сергей ЛукьяновВначале мы попадаем в центральный зал – некую космическую станцию с зеркальным потолком, заставленную чемоданами-лайтбоксами – нашим культурным багажом. В лайтбоксах в формате слайд-фильмов демонстрируются произведения искусства из московского метро, причем таким образом, что вещи невозможно узнать: скульптура и элементы декора помещены на нейтральные фоны, сняты со всех сторон, на них контрастно падают свет и тени. Рассматривая «контент», задаешь себе вопрос: «Неужели все это богатство – в открытом доступе?»  Выставка «Высоко под землей», Музей Москвы, 2025Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру Выставка «Высоко под землей», Музей Москвы, 2025Фотография © Сергей Лукьянов Выставка «Высоко под землей», Музей Москвы, 2025Фотография © Сергей ЛукьяновСлева от центрального космического холла тянется анфилада залов: «Свет и цвет. Витражи», «Медальоны» – здесь фарфоровые и майоликовые панно, «Римская мозаика», «Флорентийская мозаика», «Чеканка и литье», «Свет и тень. Осветительные приборы». Создатели сознательно отказались от хронологии, выбрав принцип каталогизации по материалам и техникам. Такой формальный подход дробит массив информации на чёткие категории, создавая необходимую структуру для повествования. Как отмечается в лаконичных и содержательных сопроводительных текстах, этот метод позволяет вернуть «элементам оформления метро статус самостоятельных произведений искусства». Выставка «Высоко под землей», Музей Москвы, 2025Фотография © Сергей ЛукьяновМы, например, узнаем, что возрождение витражей началось в СССР только после войны – до этого они ассоциировались с украшением церквей и в декоре общественных пространств их не использовали. В 1951 году для станции метро «Новослободская» впервые было заказано 32 витража, дизайн для которых разработал Павел Корин. Интерес представляют и керамические фризы на кольцевой станции «Проспект Мира» про проекту архитекторов Владимира Гельфрейха и Михаила Минкуса: в медальонах изображены не выдающиеся ученые, как планировалось на каком-то этапе, но виноградари, садоводы и другие представители сельскохозяйственных профессий, потому что изначально станция называлась «Ботанический сад».  Выставка «Высоко под землей», Музей Москвы, 2025Фотография © Людмила Лунина Архи.ру Выставка «Высоко под землей», Музей Москвы, 2025Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру Выставка «Высоко под землей», Музей Москвы, 2025Фотография © Сергей Лукьянов Выставка «Высоко под землей», Музей Москвы, 2025Фотография © Сергей ЛукьяновШироко известна трагическая история мозаичиста Владимира Фролова (1874-1942), который умер в блокадном Ленинграде, окончив мозаики для станции «Новокузнецкая». Сегодня на этой станции художнику установлена мемориальная доска. Но есть уточнение: мозаики предназначались для «Автозаводской», называвшейся в те годы «Завод имени Сталина». Именно эту станцию автор Алексей Душкин считал лучшим своим произведением.  Выставка «Высоко под землей», Музей Москвы, 2025Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру Выставка «Высоко под землей», Музей Москвы, 2025Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру Выставка «Высоко под землей», Музей Москвы, 2025Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру Выставка «Высоко под землей», Музей Москвы, 2025Фотография © Людмила Лунина Архи.руВнедрению в метро другого типа мозаики – флорентийской – способствовал Борис Иофан, потому что планировал применить ее для оформления Дворца Советов. Масштабный пример флорентийской мозаики относится к нашему времени – это станция «Достоевская» (2010) художника Ивана Николаева (1940-2021), внука Зинаиды Серебряковой. Раздел выставки «Чеканка и литье» оформлен металлическими трубами, напоминающими металлические же профили на станции «Маяковская», и рассказывает не только о бронзе, меди и алюминии, но и шире о современных технологиях, потому что метро во все времена – витрина технологических возможностей. Один стенд посвящен бесшовному крепежу керамической плитки. Его придумал художник и технолог Алексей Филиппов (1882-1956), основавший при Академии архитектуры СССР лабораторию «Керамическая установка». Результаты его изыскания можно увидеть в переходах между двумя станциями «Комсомольская», кольцевой и радиальной. Особого внимания заслуживает раздел об освещении, где представлена эволюция светильников для эскалаторов: за первые три десятилетия было создано девять разных моделей. Казалось бы, утилитарный элемент, но его прорабатывали с музейной тщательностью. Эта деталь особенно ярко иллюстрирует скрупулёзный подход к проектированию: свет в метро должен был быть интенсивным, но не слепящим и при этом находиться в нужных местах и правильно освещать декор и произведения искусства.  Станция метро «Автозаводская». Автор – архитектор Алексей Душкин. Выставка «Высоко под землей», Музей Москвы, 2025Фотография © Людмила Лунина Архи.ру Выставка «Высоко под землей», Музей Москвы, 2025Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.руПройдя «технологическую анфиладу», мы попадаем в раздел «Забытое» с рассказом о павильонах и станциях, которые по тем или иным причинам были перестроены или снесены, как, например, наземный павильон «Павелецкой» Алексея Душкина и Николая Князева. Он был похоронен в массиве перестроенного вокзала, от него остался только фасад. И это очень правильный познавательный раздел, потому что напоминает, что метро – не навсегда, что этот художественный феномен надо беречь. Эволюция осветительных приборов. Выставка «Высоко под землей», Музей Москвы, 2025Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.руЗавершается выставка разделом «Грядущее» – на больших экранах показывают станции, которые войдут в строй в ближайшее время. По мнению кураторов, концептуально рассуждать о будущем очень любили в XX веке и сам такой подход кажется старомодным. Время настолько ускорилось, все правила и технологии меняются так быстро, что на самом деле будущее исчезло: поэтому смелые футуристические прогнозы решили опустить. Обогащенный новыми знаниями и впечатлениями, зритель возвращается по уже пройденным залам к началу выставки и в центральном холле, где лайтбоксы, он может посидеть в вагоне метро – вдоль длинной стены идут макеты нескольких вагонов в натуральную величину в разрезе. Но и тут изобретательные организаторы не оставляют посетителя без развлечения. Сидя в вагоне, можно прослушать воспоминания строителей метро, например, рассказ о том, как в горах Кавказа добывали особый красный камень для станций, и работа над проектом начиналась с покупки волов для перевозки тяжелых грузов. Выставка воздействует на все рецепторы – зрение, слух, ко многому можно прикоснуться. Разве что обоняние осталось не задействованным – пока. Каждый раздел легко продолжить и расширить, что мы, очевидно, увидим в строящемся Музее транспорта на Новорязанской улице в будущем. Особую ценность выставке придают многочисленные документальные фотографии: простые рабочие, мужчины и женщины кропотливо устанавливают витражи, отливают бронзовые решётки, шлифуют до зеркального блеска мраморные стены. Здесь можно понять, насколько метро было продуктом коллективного труда. Выставка «Высоко под землей», Музей Москвы, 2025Фотография © Людмила Лунина Архи.руКак отмечала философ Ирина Сандомирская, говоря о послевоенной реставрации петербургских дворцов, подобные масштабные проекты становятся актами коллективной психотерапии и помогают пережить сложные времена. Для Москвы таким исцеляющим трудом является создание метро. «При выходе из вагона не забывайте о прекрасном», – прочтете вы на стене напоследок, покидая залы Музея Москвы. И вы точно о нем не забудете! Спустившись в метро – самое настоящее, с толпой, свистом электричек, лязгом дверей и где-то даже запахами, – вы будете вздрагивать от собственной тени и пристально рассматривать каждый пилон, светильник, решетку воздуховода и любой вбитый в стену гвоздь.  Выставка «Высоко под землей», Музей Москвы, 2025Фотография © Людмила Лунина, Архи.ру Выставка «Высоко под землей», Музей Москвы, 2025Фотография © Людмила Лунина Архи.ру Выставка «Высоко под землей», Музей Москвы, 2025Фотография © Людмила Лунина Архи.ру Выставка «Высоко под землей», Музей Москвы, 2025Фотография © Людмила Лунина Архи.руВыставка «Высоко под землей», Музей Москвы, 2025Фотография © Сергей Лукьянов |

|