|

Размещено на портале Архи.ру (www.archi.ru) |

|

| 29.02.2012 | |

|

Движение от механизма к организму в архитектуре постконструктивизма |

|

|

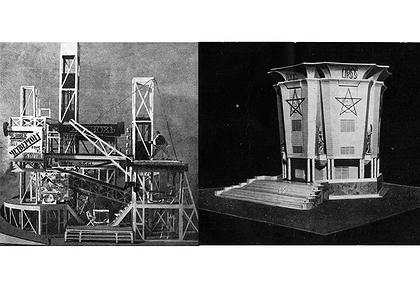

Сокращенный вариант доклада «Постконструктивизм 1930-х годов: движение от «механизма» к «организму»», сделанного на Международной научной конференции памяти академика РААСН, доктора искусствоведения С.О.Хан-Магомедова (Москва, 18-20 января 2012 года) На первый взгляд сущностным отличием архитектурных концепций двадцатых и тридцатых годов является антагонизм между пониманием архитектуры как механизма и организма. Противопоставление механистичности, а от того искусственности авангарда живой архитектуре нового времени стало основной архитектурной идеологемой тридцатых годов. В своем докладе я буду опираться на некоторые тексты Александра Георгиевича Габричевского начала 1920-х, в частности, «Одежда и здание», «К вопросу о формальном методе» и «Пространство и масса в архитектуре», где, как представляется, обе эти концепции представлены очень ясно и предвосхищают дискуссии 1930-х годов. Интересно, что Габричевский еще в первой половине двадцатых указывал на минусы формального метода: «не учитывая выразительную и знаковую природу художественного произведения, формализм склонен оперировать абстрактными схемами, которые он отвлекает от конкретной полноты живого целого[5]. Именно эта сторона «формализма» станет в начале 1930-х основой для критики как соответствующих направлений гуманитарной науки (и в первую очередь всей Академии художественных наук, ГАХН), так и художественного творчества авангарда. Авангард в этом новом контексте в ретроспективе воспринимался двояко: с одной стороны, в нем отрицалась телесность вообще[6], с другой стороны, новая эпоха судила его уже по своим меркам, представляя конструктивистские здания как больные, ущербные или же расчлененные, мертвые тела. Физическая неполноценность, телесная уродливость архитектуры конструктивизма всячески подчеркивалась. Дом политкаторжан, по описанию критика, вместо лица имеет одну только монументальную «лобовую плоскость», в нем присутствует «омертвелость голых плоскостей», а внутренность здания портят «торчащие ребра бетонных балок»[7]. Клуб им. Русакова К.С. Мельникова в восприятии тридцатых представляет собой вообще патологию; его консоли сравнивались с бетонными опухолями (!), «из которых архитектор составил главный фасад, умудрившись разместить в этих наростах балконы зрительного зала»[8] Стеклянные фасады дома Наркомлегпрома нисколько, с точки зрения критиков, не мешали «глухоте» и «слепоте» дома: «глухая отъединенность дома от внешнего пространства нисколько этим не смягчается», кроме того, у него имеются «слепые плоскости торцов»[9] И, в конце концов, никакие ухищрения не могли спасти конструктивистские здания «от формалистической смерти»[10] Более того, считалось, что сами архитекторы, исповедовавшие «формалистические извращения»[11], стремились «препарировать тело» сооружения, расчленить его на составные части. Так, Н. Милютин проводил следующую аналогию: «если бы от конструктивистов зависело создание новых форм человека, то они прежде всего обнажили б его костяк, сухожилия, нервную систему, кишечник. Какое дело такому архитектору до создания художественных образов?»[12] Получалось, что конструктивистское здание – это тело уродливое, мертвое, обнаженное, расчлененное. Таким образом, архитектура авангарда с официальной позиции описывалась часто в терминах анатомического театра: речь шла о «костяках» «скелетах», не обросших «мясом», так и не превратившихся в «полнокровное архитектурное тело»[13].Причины такого неприятия, и более того, отвращения по отношению к архитектуре авангарда, за 10 лет до этого очень точно объяснил Габричевский. Он стремился сформулировать, почему «антропоморфизирующее пластическое сознание» не может принять абстрактную форму «аналитизма», - потому что для него «степень антропоморфности является критерием ценности: чем менее инобытие органично, тем труднее в него вчувствоваться, симпатически сопережить его, тем менее оно воспринимается как духовно-ценное; в порядке же творчества духовного аморфная или резко граненая стереометрическая единица может прямо-таки являться символом враждебной, непокорной духу материи»[14] Михаил Охитович в своем печально известном докладе 1935 года, послужившем поводом для ареста, говорил, что архитектура авангарда, или как он ее называл - «аналитизм», «стремление плоти сводит к стремлениям абстрактного, беспредметного духа. Архитектура социализма поставит материю, плоть, массу, действительность на свое главное место. (…) Надо восстановить … физическую телесность сооружения (…)»[15]. По его мнению, этого можно было достичь, отказавшись от монотонных поверхностей, вернувшись к фактурности архитектуры, обратившись к чувству осязания, хотя бы через зрительное восприятие. Эту позицию в середине тридцатых понимали и отчасти разделяли и лидеры авангарда. С одной стороны, братья Веснины и Моисей Гинзбург признавали, что они «к этой абстрактности сознательно стремились», и что эта «специфическая абстрактность создала все наиболее ценное, что есть в новой архитектуре»[16]. И уточняли, что же они понимают под словом «абстрактное»: «это есть степень высочайшей организации, система, подымающаяся над конкретным». Однако минусом архитектуры авангарда, который следовало исправить, они считали именно ее плоскостность, не проработанность оболочки, поверхности – именно поэтому эти сооружения оказались не поняты заказчиком. Она «в плоскости осталась только плоскостной», «пассивно принимает плоскость, не давая в ней никакого пространственного богатства и глубины»[17] Запрос общества и власти, как главного заказчика на понятную, доступную архитектуру на рубеже 1920-30-х годов подтолкнул идеологов авангарда к мысли, что на новом этапе этой ясной и четкой системе требуются некие новые качества. Желание увидеть в архитектурном сооружении живой организм, тело было характерно в целом для западной архитектуры ар деко начиная с первой половины 1920-х годов. Ключевым источником концепции «человечности» ар деко справедливо считается произведение Поля Валери «Эвпалинос, или архитектор» (опубликовано в 1921). В поэтическом тексте Валери в форме античного диалога отождествляется человеческое тело и архитектурный организм, так как и то, и другое – природно, разумно, пропорционально. Это произведение оказало значительное влияние не только на французских художников и архитекторов (в частности, на О.Перре), но и в целом на теоретическую основу ар деко и стилистику «монументального ордера» в Европе. В Советском союзе обращение к классике в начале тридцатых означало для идеологов нового стиля возвращение к образной «человечности» элементов здания, а отказ от «жонглирования» абстрактными формами во имя устойчивости выражало еще и стремление к антропоморфной тектонике. Новая архитектура должна ориентироваться на «архитектонику жизнерадостного, здорового, хорошо сложенного человека»[18], как утверждал Кокорин. Брунов писал, что «в греческой архитектуре физическое строение нормального человека лежит в основе архитектурных форм»[19]. А Охитович, сравнивал, «физиологический антропоморфизм» классики и архитектуру 1920-х не в пользу последней, которой «не нужно физического тела (корпуса) здания, крыльев к нему (флигелей), головы (…капители), лица (фасада), ока (окна) на нем, лба (фронтона). Лишенные признаков человеческого тела сооружения могут накладываться друг на друга (умножение), удлиняться в обе стороны (сложение), отрезаться с любого конца (вычитание), ставиться перпендикулярно и параллельно друг другу»[20]. Органичность архитектуры становится главной целью работы Гинзбурга в тридцатые годы. Между «машиной для жилья» и «организмом для жилья» в его представлении, не было непреодолимого антагонизма. Познать органические законы, добиться той же цельности, спаянности формы и содержания, функции, пропорций, отношений деталей и целого представлялось конструктивистам в 30-е новой сложной задачей. Организм – есть тоже механизм, но более сложный, более цельный, природный, работающий по своим законам, и главное – саморазвивающийся, растущий. Этап машины был пройден. Веснин говорил в 1936, что «Действительно природа, благодаря своей органичности может помочь и развить архитектора в смысле органичности построения своих объектов»[21]. На основе идеи органичности архитектуры Гинзбург создает в течение тридцатых новую теорию. Проанализировав потребности заказчика, В.Веснин, А.Веснин и М.Гинзбург стремились построить «на этой базе новый организм, который прежде всего будет социально осмыслен и который даст предпосылки к построению того, что можно назвать архитектурным организмом, другими словами, решение потребностей какого-нибудь задания, которое перед нами стоит, - будь то жилище, будь то клуб, - нужно довести до состояния законченности (…) организма»[22]. Говоря о функциональности организма, несомненно, конструктивисты имели в виду то, что в предыдущее десятилетие эти схемы на базе формального метода уже были разработаны. Это были те самые «костяк, сухожилия, нервная система, кишечник», формирующие архитектуру, о которых в 1935 году с брезгливостью говорил Милютин. Напротив, Гинзбург и братья Веснины и в середине тридцатых продолжали настаивать на первичности функционального, а не формального устройства архитектурного организма по принципу, описанному Габричевским: «функция принимает форму органа и наоборот, связь между ними и является предметом тектонического выражения»[23]. Итак, как выращивать функциональный «скелет» сооружения было понятно благодаря опыту 1920-х годов – тот каркас, который, по словам Гинзбурга, «дает возможность архитектору свободно оперировать пространственными возможностями решения той или иной задачи»[24]. Сопоставив это высказывание с одним из центральных положений Перре, мы можем убедиться, насколько эта идея была характерна для эпохи: «каркас для здания является тем же, что и скелет для животного. Так же как и скелет животного, ритмично выстроен, уравновешен, симметричен, заключающий и поддерживающий различные органы, так же и костяк здания должен быть собран, ритмизирован, уравновешен, симметричен»[25]. Перре здесь вычленяет те же самые принципы, что в свое время и Ладовский: симметрия, пропорциональность, гармоничность, ритмичность человеческого тела - все это может быть (и должно быть) выражено при проектировании архитектурного сооружения. То, что на новом этапе интересовало конструктивистов – это переход от проектирования здания механическим методом «сборки», «конструирования», к органическому развитию, росту. Полноценный архитектурный организм, по их представлению, должен был вызревать сам собой в результате органического синтеза функциональных, образных, технических условий, формы и содержания в сознании архитектора. «Чем больший опыт у архитектора, - утверждали М.Гинзбург и братья Веснины, - «тем более охватывает он вещь и в ее техническом выражении, и в ее социальной устремленности, и в выкристаллизованном архитектурном образе; благодаря большому навыку автора архитектурная форма иногда сразу является элементом, одетым в техническую одежду и имеющим определенную социальную устремленность»[26] (выд. мной – А.С.). И здесь их трактовка органической архитектуры наиболее созвучна видению Ф.Л. Райта: «в органической архитектуре композиция, как таковая мертва. Мы больше не занимаемся собственно композицией. Мы задумываем здание как нечто цельное. Исходя из общего к частному, применяя какую-либо определенную схему построения, мы пытаемся отыскать решение, наиболее подходящее, т.е. наиболее свойственное всем факторам, имеющимся налицо»[27]. Уже создав органический костяк, эту «пространственную сетку сооружения»[28] нужно было, используя образное выражение Фомина, «одеть на здоровый скелет из железобетона красивое тело из кирпича и камня»[29]. Создать «красивое тело» (а точнее, кожу), можно было именно благодаря обработке, конкретизации архитектурной оболочки, стены. Форма в целом должна была строиться по законам органического мира. Главным принципом была «согласованность разнообразного для единства в форме»[30], на подобии устройства человеческого тела, соединяющего различные органы в единое, функционально оправданное целое. Человечность этой оболочки должна была найти свое отражение не только в общих образных характеристиках, о которых мы уже говорили (крупные членения, симметрия, вертикальность и т.п.), но и в решении деталей, соразмерных человеку. Сопоставив это высказывание с одним из центральных положений Перре, мы можем убедиться, насколько эта идея была характерна для эпохи: «каркас для здания является тем же, что и скелет для животного. Так же как и скелет животного, ритмично выстроен, уравновешен, симметричен, заключающий и поддерживающий различные органы, так же и костяк здания должен быть собран, ритмизирован, уравновешен, симметричен»[31]. Перре здесь вычленяет те же самые принципы, что в свое время и Ладовский: симметрия, пропорциональность, гармоничность, ритмичность человеческого тела - все это может быть (и должно быть) выражено при проектировании архитектурного сооружения. Вопрос антропоморфности, стремление к созданию архитектурного организма – целостного, рационально устроенного, пропорционально расчлененного и сомасштабного человеку был важен для архитекторов и в 1920-е годы, и в 1930-е, а путь от механизма к организму может пониматься и как путь от скелета к завершенному архитектурному телу. Концепции органической, человечной архитектуры недавних лидеров авангарда братьев Весниных, Моисея Гинзбурга, Михаила Охитовича в 1930-е годы находились в едином идейном поле с архитектурной теорией Европы этого времени. Эта общность была разорвана во второй половине 1930-х, с окончательной победой идеологизированной псевдотеории социалистического реализма в архитектуре. 1 Цит.по: Хан-Магомедов С.О. АСНОВА, ОСА и группы ИНХУКа. М., 1994. С.38 А. Веснин. Макет декорации к спектаклю «Человек, который был Четвергом», 1923. М.Гинзбург, С. Лисагор. Проект павильона СССР для всемирной выставки в Париже. 1936. |

|