|

Двадцать лет царствования Елизаветы Петровны (1741-1761) должны были отразиться в архитектуре Москвы хоть с каким-нибудь своеобразным оттенком - хотя бы потому, что до этого десять лет правления Анны Иоанновны дали такой особенный оттенок московскому зодчеству. Однако найти это своеобразное направление оказывается чрезвычайно сложно: на поверхности, среди известных московских построек, на первый взгляд, нет ничего определенного, ничего значительного или хотя бы имеющего свою физиономию.

В Петербурге и загородных резиденциях это двадцатилетие прошло под знаком Франческо Бартоломео Растрелли (1700-1771), создавшего свой стиль. Архитектура Растрелли отличается как от петербургской архитектуры аннинского времени, так и от одновременной ей позднебарочной архитектуры Европы: это самостоятельный вариант большого стиля, обладающий своим набором излюбленных приемов и своим композиционным и декоративным видением. Все царствование императрицы Елизаветы этот «личный», авторский стиль и заполняет; никакой другой архитектуры в Петербурге в это время не было, да и быть, видимо, не могло: Растрелли был поистине гениален в изобретении новых сочетаний из своих характерных приемов, а его ученики и коллеги находились полностью под обаянием или под властью его дарования.

Растрелли творил прежде всего для императорского двора, а потому перемещения двора в Москву или в Киев перемещали его архитектуру вместе с двором. В Москве знаменитый архитектор строил довольно много: еще при Анне Иоанновне по его проекту были выстроены дворцы Зимний Анненгоф в Кремле (1730-1731) и Летний Анненгоф в Лефортове (1731-1735), а при Елизавете Петровне в том же Лефортове в 1741-1742 г. к коронации императрицы были построены Зимний дворец и Оперный дом. Дворец в Лефортове в 1753 г. был заново сооружен все тем же Растрелли после пожара. Ему же принадлежат и проекты загородных дворцов под Москвой: в Перове (1747-1748), усадьбе фаворита Елизаветы графа А.Г.Разумовского, и в усадьбе Покровское-Рубцово (1752), которой владела сама императрица. Он же составил проект нового императорского дворца в Кремле (1749). Все эти постройки были деревянными и не дошли до нашего времени, но сохранившиеся чертежи и изображения на гравюрах говорят о великолепии их архитектуры, целиком укладывающейся в русло творчества Растрелли. Не менее чудесной и впечатляющей была единственная церковная постройка Растрелли в Подмосковье -ротонда с шатром (1756-1759) в восстановленном после падения соборе Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, где проект придворного мастера воплощал живший в Москве архитектор К.И.Бланк.

Могло ли в Москве существовать хоть что-нибудь своеобразное рядом с такой фигурой, как Растрелли? Помимо Растрелли в России, конечно, существовала архитектура самостоятельная, но провинциальная и запаздывающая по набору приемов: можно вспомнить целые региональные школы, возникшие в Суздале, Великом Устюге или Костроме. Но Москва не Суздаль, и в ней трудно предположить наличие такой же архаичной по приемам и традиционной по способу мышления архитектуры в елизаветинское время. Для Москвы учеными была предложена другая «схема своеобразия»: здесь работал архитектор князь Дмитрий Василевич Ухтомский (1719-1775), создавший свой вариант барокко, по сравнению со стилем Растрелли - более национальный и основанный на местных традициях. Ситуация была «изобретена», по всей видимости, по аналогии с эпохой Екатерины II: при ней в Петербурге царствуют архитекторы-иностранцы и почти иностранный Старов, а в Москве вершит свою архитектуру национальный гений -Баженов. Для более раннего, елизаветинского времени получалась похожая картина: в Петербурге владычествует граф Растрелли (все же - иностранец), а в Москве умно и с оглядкой на традицию работает русский князь Ухтомский. Эту схему придумал еще в начале XX века москвич Игорь Грабарь, а потом подхватили и развили ученые сталинского времени (среди них - тот же Грабарь), когда столица уже была в Москве и было неудобно отдавать первенство в архитектуре (или где бы то ни было) столице северной, отставленной. Эта схема присутствует и в самых недавних работах. В ней есть только один видимый изъян: Ухтомский возглавил архитектурную команду в 1747 г., а до этого работал под руководством И.Ф.Мичурина (после длительной работы в Москве послан в 1747 г. в Киев на строительство Андреевской церкви по проекту Растрелли) и присланного из Петербурга И.К.Коробова (работал в Москве в 1741-1747 гг.). Так что до 1747 г. Ухтомский не мог контролировать стиль московской архитектуры. Ухтомский действительно существовал как архитектор и даже руководил своей архитектурной командой, в которой выросли многие значительные зодчие Москвы середины - второй половины XVIII в. (П.Никитин, А.Кокоринов, С.Яковлев, М.Казаков), но те его постройки, о которых есть сведения, не показывают такого своеобразия, о котором говорилось в литературе. Знаменитые и уже не существующие Красные ворота, построенные под руководством Ухтомского (1753-1757), никак не могут считаться авторским произведением князя: они буквально повторили в камне стоявшие здесь же деревянные триумфальные ворота, поставленные к коронации Елизаветы Петровны (1742) по проекту петербургского зодчего М.Г.Земцова. Колокольня над Воскресенскими воротами Китай-города, проект которой подписан Ухтомским (1753), не выходит за рамки типа и убранства, принятых в эпоху Растрелли, а в спроектированном архитектором комплексе Госпитального и Инвалидного домов (1757-1759) расположение корпусов и композиция поставленного посредине собора определенно напоминают комплекс Смольного монастыря Растрелли. Те же здания, которые приписывают Ухтомскому, а именно церковь Алексея Митрополита (1748-1751) и Никиты Мученика на Старой Басманной (1751), не выказывают своей принадлежности одному мастеру с выработанным почерком: они достаточно разные и довольно сильно отличаются от церкви Николы Заяицкого (1751-1759), достоверно построенной руководителем московской архитектурной команды.

Наконец, верх колокольни Троице-Сергиевой лавры действительно был спроектирован Ухтомским в 1753 г., но этот верх лишь дополнил уже существовавший проект петербургского архитектора И.Я.Шумахера (1741). Два верхних яруса колокольни Лавры, показывающие гораздо более рокайльный вариант барокко по сравнению с тремя нижними ярусами, все же никак не выбиваются из «стиля Растрелли». Не отдаляется от Растрелли, а наоборот - показывает прямое заимствование альбом проектов загородной усадьбы (1750-1753), преподнесенный князем Ухтомским заказчику, князю Н.Ю.Трубецкому: здесь прямо царствует «стиль Растрелли». Так что декларированные Ухтомским при проектировании Кузнецкого моста (1751-1757) «регулярность и великолепие» были слепком с великолепия придворного архитектора Елизаветы Петровны.

Кроме Ухтомского в Москве работали его ученики, от которых трудно ожидать чего-то большего по сравнению с тем, что мог создать их учитель, а также несколько ровесников князя-архитектора: А.П.Евлашев (1706-1760), реализовывавший проекты Растрелли; ученик Евлашева И.П.Жеребцов (1724-1780-е), построивший в Москве по проекту петербургского архитектора С.И.Чевакинского дом князя М.М.Голицына на Пречистенке (1750-е гг.); уже упоминавшийся К.И.Бланк (1728-1793), а также В.С.Обухов. Эти мастера строили в Москве и по проектам крупных зодчих и самостоятельно, но их авторские постройки выдают старательных копиистов, научившихся даже не всему стилю, как Ухтомский, а его доброй половине, но все-таки только половине. Евлашев построил верхние ярусы колокольни Донского монастыря (1750-1753), Жеребцов в 1758 г. начал строительство колокольни Новоспасского монастыря, продолженное много позже и уже в другом стиле, Обухов выстроил палатку для ризницы у Большого собора Донского монастыря (1748) и церковь Иоанна Предтечи в Кречетни-ках (1753-1761).

Картина, вырисовывающаяся из анализа сведений о московских архитекторах, говорит о том, что в городе просто не было сил, сопоставимых с Растрелли и его учениками. Москва находилась под влиянием Петербурга и царившего в нем обер-архитектора. Растрелли придумывал и строил, посылал чертежи и разбрасывал идеи - все вело к одному: параличу художественной воли у современных ему архитекторов. Но если архитекторы находились под влиянием и под обаянием Растрелли, то что же московские вельможи, вкус и возможности которых обеспечили особое лицо московской архитектуре времени Анны Иоанновны, когда вроде бы было засилье немцев, а центр империи явно находился в Петербурге? Как же теперь, при правлении Елизаветы, покровительствовавшей русским дочери Петра Великого, как в два десятилетия проявился московский дух?

Оказывается - никак. Никаких частных домов по проектам Растрелли или хотя бы в духе Растрелли в Москве не появилось, тогда как в Петербурге возникли дворцы Строгановых, Воронцовых, Шуваловых и Шереметевых. Москву же кажется, забыли, причем забыли так, что даже довольно частые приезды Елизаветы в первопрестольную не вызывали нового строительства вельмож. Вот деревянный московский дом в 1753 г. по воспоминаниям Екатерины II: «Это был очень старый деревянный дом, из которого не было никакого вида; он был построен на казенных подвалах и вследствие этого выше только что покинутого дома, имевшего всего один этаж». А вот как в рассказе о 1758 г. Екатерина говорит про дом Шувалова в Петербурге (который построил Чевакинский в стиле Растрелли): «Дом был устроен без вкуса и довольно плохо, но, впрочем, очень богато... Снаружи этот дом, большой сам по себе, походил своими украшениями на манжетки из алансонского кружева, так много было в нем резьбы». Какая разница между пусть кажущимся нелепым, но все же богатым петербургским домом с «манжетками» и старыми московскими хоромами!

Так что же все-таки представляла собой московская архитектура елизаветинского времени, настоящая московская, а не импортированная из Петербурга? В области жилой архитектуры Москва показывает архаичность и традиционность: здесь продолжают строить палаты в духе XVII в., декорированные в соответствии с неким общим представлением о барокко. Иногда эти палаты ставят на красную линию улицы, в чем проявляется влияние европейской регулярности вообще и Петербурга в частности, а иногда и прячут по-старому в глубину участка, устраивая, правда, перед палатами некое подобие парадного двора. Таких палат сохранилось менее десятка, и все они вряд ли свидетельствуют о том, «что скоро Рим пред нами постыдится» - эти слова Ломоносова, сказанные о Царскосельском дворце, к Москве отнести трудно.

Самыми представительными выглядят палаты 1750-х гг. в Б.Афанасьевском переулке, палаты Птицына (1754) на Николоямской улице и палаты в Газетном переулке (сер. XVIII в.). По уровню барочности фасадного декора эти дома соответствуют стилю аннинского Петербурга (то есть запаздывает лет на 10-20), а по композиции недалеко ушли от палат конца XVII столетия.

Если резюмировать ситуацию с московскими палатами, то окажется, что они как будто нарочно отворачиваются от стиля Растрелли, от его легкости. Но это нежелание входить в моду и есть, по всей видимости, девиз московской архитектуры елизаветинского времени: Москва становится на два десятилетия столицей архаики, главной школой среди региональных школ, размножившихся именно в середине столетия в крупных и даже мелких городах России. Здесь сказались сразу два фактора: с одной стороны, централизация империи сделала свое дело и самые передовые силы в архитектуре централизованно подпали под влияние Растрелли, а с другой стороны, некоторое ослабление давления со стороны центра в царствование Елизаветы дало возможность проявляться местным чертам.

Эти местные черты, заметные в палатах, особенно должны были проявиться в храмостроении. Начать с того, что в православной и царственной Москве при Елизавете не было построено ни одного пятиглавого храма, тогда как сама Елизавета и ее ведущие архитекторы, Растрелли, Чевакинский и Квасов, двадцать лет решали вопрос о сочетании барочной архитектуры и традиционного пятиглавия («Великолепными верхами восходят храмы к небесам» -Ломоносов). А Москва как будто не знает об этом (только под самый конец периода Ухтомский спроектировал пятиглавый собор в комплексе Госпитального дома), и пятиглавые храмы появятся только в 1760-е гг.: Климента папы Римского (1762-1770) в Москве и в усадьбе Спас-Косицы (после 1761). Это же не высказанная, но ясная позиция!

Она состоит, на наш взгляд, в том, что московские зодчие и заказчики елизаветинского времени продолжают по молчаливому сговору решать задачи, которые перед ними поставила эпоха Петра и Анны. Они решают эти старые задачи и не очень обращают внимание на то, что царский двор в московских резиденциях, городские власти и отдельные вельможи (вроде Шереметева в Кускове) пытаются воспроизводить новый большой стиль Растрелли. Растрелли и его манера существуют в одном измерении, а остальная Москва - в другом. Влияние Растрелли, конечно же, имело место, но оно наслаивалось на местную традицию. Если сводить эту архитектуру к формуле, то елизаветинское барокко - это аннинское барокко, подпавшее под влияние Растрелли.

Среди церковных построек Москвы и окрестностей наиболее интересны центрические храмы, которых, впрочем, немного. Они в наибольшей степени связаны с уже упомянутыми «старыми задачами», прежде всего - с проблемой создания европейской по смыслу и композиции версии православного храма. Эта задача, общая для нарышкинского стиля и архитектуры Петра и Анны, прямо протвоположна елизаветинскому пятиглавию: при создании последнего идут поиски композиционно-знакового сочетания традиции и нового, католического в основе, стиля (как в Смольном монастыре), тогда как в целиком европейской и, более того, протестантской линии (продолженной в Москве) пытаются православие сплавить с европейской иконографией.

Можно указать, прежде всего, на Смоленскую церковь (1746-1748) в Троице-Сергиевой лавре, построенную по заказу А.Г.Разумовского: эта купольная ротонда с едва намеченными ризалитами и вогнутыми поверхностями между ними кажется исключительно московским памятником, продолжающим нарышкинские композиции в новом стиле. В Петербурге такой храм появиться не мог, как не могла появиться в северной столице и церковь Никиты Мученика на Старой Басманной, основу композиции которой составляет восьмигранник с узкими диагональными гранями, который усложнен выступами алтаря и притвора и дополнен портиками по бокам. Эта трехчастная композиция с центричной основой восходит к храмам петровского времени.

К нарышкинским схемам восходят и некоторые усадебные храмы, среди которых выделяются два тетраконха: немного наивная церковь Покрова в Покровском-Рубцове (1745-1748) и великолепная по пропорциям и декору Никольская церковь в Федоровском (1754). Можно указать еще на крестообразную в плане Покровскую церковь (ок. 1756) в усадьбе Перхушково. Однако подобных оригинальных композиций в Москве было не так уж много, а большая часть храмов города и подмосковных усадеб в принципе восходят к нарышкинскому стилю конца XVII в. и выработанному тогда типу храма «восьмерик на четверике». Москва дает целую серию храмов, развивающих ранне-петровскую версию этого типа (с полукруглыми фронтончиками-полуглавиями на фасадах четверика и ложными люкарнами над гранями восьмерика). К этому варианту принадлежат церкви Параскевы Пятницы на Пятницкой улице (1739-1744, не сохр.), Ильи Пророка на Торгу в Серпухове (1748), Троицы в усадьбе Голочелово (1752) и Николая в усадьбе Николо-Архангельское (1760-е ?).

Есть еще целая группа храмов типа «восьмерик на четверике», купола которых украшают люкарны, в чем можно видеть влияние композиций Растрелли. Люкарны видим в разрушенных церквах: Евпла на Мясницкой (1750-1769), Иоанна Предтечи в Кречетниках и Ипатия чудотворца в Китай-городе (1755-1756). В необычном по композиции храме Николы Заяицкого, завершение которого сооружено Д.В.Ухтомским, основание купола прорезано частыми люкарнами, в чем можно видеть влияние растреллиевского купола Нового Иерусалима.

Между этими двумя основными группами находятся как редкие церкви с купольной кровлей и маленьким восьмериком (церковь Алексея Митрополита), так и такие скромные храмы типа «восьмерик на четверике», как Сергия в Крапивках (1749), Спаса на Болвановке(1749-1755) и Пахомия (1753-1755) над южными воротами Высоко-Петровского монастыря и десятки им подобных. Это и есть основной материал елизаветинского барокко в Москве и Подмосковье.

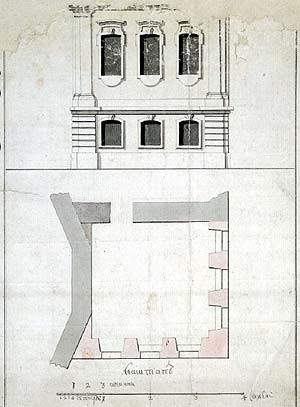

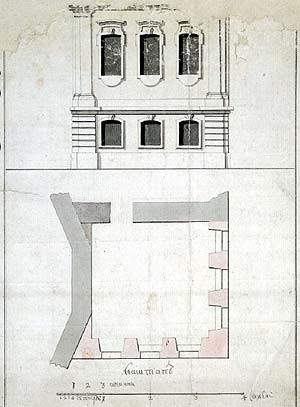

Отдельный сюжет -московские колокольни. Чаще всего это довольно скромные сооружения в духе плоскостного барокко, такого, что трудно отличить: аннинское перед нами время или елизаветинское. Таковы, например, колокольни церквей Николая в Блинниках (1749) и Николая в Подкопаеве (1759). Более сложный вариант с колоннами, а не пилястрами представляют колокольни церквей Петра и Павла на Новой Басманной (1740-1745) и Никиты Мученика на Старой Басманной, а также надвратная колокольня с церковью Захарии и Елизаветы в Донском монастыре. Есть еще, правда, сложная по композиции колокольня с церковью Михаила Архангела в Андреевском монастыре (1748), но она напоминает, скорее, развернутый в звонницу тип храма «восьмерик на четверике», только дополненный портиками с трех сторон.

Все эти памятники, достойные осмотра и изучения, распадаются на небольшие группки, но при общем рассмотрении образуют единый массив немного архаичной архитектуры, которая спокойно решает подвернувшиеся задачи. Эта архитектура не декларирует своей отсталости или традиционности, она традиционна по своей природе, а потому спокойно объединяет уже давно известные формы и только что заимствованные из петербургской архитектуры школы Растрелли.

Перед нами феномен московской отсталости, пример «оставленности» старой столицы в елизаветинское время. Эта «оставленность» рождает ту неторопливую поступательность зодчества, которую обычно мы наблюдаем в провинции. Москва в этот период сама является провинцией и потому опаздывает с усвоением новых форм или замыкается в воспроизведении форм уже освоенных ранее. Но этот период был одновременно временем аккумуляции сил: уже сразу после отставки Растрелли Москва даст новое направление своему зодчеству.  Елизаветинское барокко в Москве, или В тени Растрелли

|